Существует такая вещь в лингвистике, как подчинительная связь. В русском языке подчинительная связь бывает в словосочетаниях и в предложениях. Такое встречается в речи постоянно. Но что такое подчинительное словосочетание и предложение?

Вконтакте

Для начала рассмотрим, что означает подчинительная связь. Она связывает между собой самостоятельные (знаменательные) слова и словосочетания посредством того, что одна часть является главной, а другая – зависимой . Проверить это очень легко. От главной части можно задать вопрос к зависимой. Такая связь определяется и по смыслу, и грамматически. Например, красивый цветок, где от слова «цветок» можно задать вопрос «какой?» к слову «красивый» и определить, что зависимым тут является прилагательное.

Типы подчинительной связи в словосочетании

Согласование

Род, число и падежная форма зависимой части полностью согласуются с главной частью, то есть уподобляется ей. От главного слова можно задать вопросы «какой?» и «чей?» (эти вопросы могут изменяться в зависимости от формы).

При согласовании главным всегда выступает существительное, а зависимыми могут быть:

- Прилагательные: голубое море, чёткое изображение, яркому свету.

- Порядковые числительные: первое место, (на) десятом этаже, сотый фильм.

- Причастия: пишущий человек, бегающему котёнку, прыгающий мячик.

- Притяжательные местоимения (кроме их, его, её): наши сердца, моё сокровище.

Согласование также бывает полным и неполным . В первом случае зависимое слово во всех формах уподобляется главному, а во втором случае – только частично. Но неполная форма касается скорее только исключений и просторечий. Примером неполного (или частичного) согласования является случай, когда слово, обозначающее профессию (как мы знаем, многие такие слова бывают в мужской форме, но сам человек может быть и женщиной), имеет рядом прилагательное, но в другом роде (наша врач).

Управление

При управлении зависимое слово меняется под влиянием главного только по падежу, одно слово «управляет» другим. Словосочетанием с управлением могут быть: глагол + существительное, деепричастие + существительное, причастие + существительное, два существительных или количественное числительное + существительное. Бывает два типа управления

: с предлогом, когда есть предлог, или без предлога. При управлении зависимому слову задаётся вопрос косвенного падежа или же обстоятельственный вопрос (где, куда, откуда), так как слово может отвечать одновременно на два вопроса.

При управлении зависимое слово меняется под влиянием главного только по падежу, одно слово «управляет» другим. Словосочетанием с управлением могут быть: глагол + существительное, деепричастие + существительное, причастие + существительное, два существительных или количественное числительное + существительное. Бывает два типа управления

: с предлогом, когда есть предлог, или без предлога. При управлении зависимому слову задаётся вопрос косвенного падежа или же обстоятельственный вопрос (где, куда, откуда), так как слово может отвечать одновременно на два вопроса.

Примеры: курить сигарету, жить в доме, игрушка кота, шесть игроков, бросив учёбу, написание книг.

Примыкание

При этом типе связи одна часть «примыкает» к другой. Другими словами, такие словосочетания определяются только по смыслу , так как обе части сохраняют все свои формы. Главный признак примыкания – зависимое слово является неизменяемой частью речи (инфинитив глагола, деепричастие, наречие, местоимения его, её, их).

Главным отличием от управления и согласования является как раз «самостоятельность» частей и зависимость друг от друга только по смыслу. Примыканием является связь двух существительных, если они обозначают название (озеро Байкал, страна Россия, река Волга). Можно задать обстоятельственный вопрос (не путать с управлением!): что делать, что сделать, что сделав, что делая и чей (его, её, их).

Примеры: его куртка, планета Земля, жить хорошо, ехать не останавливаясь, вырос быстро.

Словосочетания, которые не имеют подчинительной связи

- Слово и служебная часть речи (около дома).

- Составные слова (более яркий).

- Слова, объединённые союзом «и».

- Фразеологизмы.

- Глагол и подлежащее.

Подчинительная связь в предложениях

В предложениях тоже есть подчинительная связь, но это касается только не сложносочинённых предложений. Сложноподчинённое предложение отличается от сложносочинённого тем, что обе части нельзя разорвать. Если их употребить отдельно, то предложение потеряет смысл, в то время как части сложносочинённого предложения вполне себе можно употреблять отдельно друг от друга

и на письме разделить точкой.

В предложениях тоже есть подчинительная связь, но это касается только не сложносочинённых предложений. Сложноподчинённое предложение отличается от сложносочинённого тем, что обе части нельзя разорвать. Если их употребить отдельно, то предложение потеряет смысл, в то время как части сложносочинённого предложения вполне себе можно употреблять отдельно друг от друга

и на письме разделить точкой.

Разделяют виды подчинительной связи в таких предложениях только в том случае, если придаточных частей несколько. Например: он сказал мне, что пойдёт только в то место, куда его направили. Тут мы видим одно главное предложение и два зависимых.

- последовательное;

- параллельное;

- однородное.

Последовательное предложение можно определить, если от главной части идёт вопрос к придаточной, а от этой придаточной – к ещё одной придаточной. Например: я купила кофту (какую?), которую мне сшили в ателье (в каком?), которое находится далеко от моего дома.

При параллельном виде подчинения всем придаточным задаются вопросы из главной части, но от разных слов. Таким образом, получается этакая «параллель». В таких случаях обычно главная часть находится между зависимых. (Пример: когда в школе прозвенел звонок, я разговаривал с новым одноклассником, который недавно перешёл к нам в класс).

При однородном типе зависимые предложения относятся к одному и тому же слову, находящемуся в главной части. (Например: сегодня я пошёл гулять в парк, в котором обычно очень мало людей и где я забыл кофту).

Бессоюзная и союзная сочинительная связь являются одним из способов построения Без них речь бедна, ведь они дают больше информации и способны содержать в своем составе от двух и более предложений, повествующих о разных событиях.

Сложные предложения и их виды

В зависимости от количества частей сложные конструкции делятся на двух- и многочленные. В любом из вариантов элементы соединяются либо союзной связью (которая, в свою очередь, обеспечивается соответствующей частью речи), либо бессоюзной.

В зависимости от того, какие виды отношений присутствуют, сложные образования создают следующие группы:

- Сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной связью: Небо резко потемнело, послышался отдаленный раскат, и стена дождя накрыла землю, прибивая пыль и смывая городской смог.

- Конструкции, сочетающие элементы с подчинительной связью, например: Дом, в который мы вошли, вызывал гнетущее состояние, но в данной ситуации нам выбирать не приходилось .

- Сложные предложения с подчинительными и бессоюзными типами связей: Как он ни спешил, но его помощь запоздала: раненых забрала другая машина.

- В многочленных конструкциях может использоваться одновременно подчинительная, бессоюзная и союзная сочинительная связь. В следующий раз, когда раздался звонок телефона, мама ответила на него, но услышала лишь голос робота, сообщавшего о том, что у нее просрочен кредит.

Важно уметь различать сложные предложения и конструкции, осложненные, например, однородными сказуемыми. Как правило, в первом случае в синтаксической лексической единице находится несколько грамматических основ, тогда как во второй будет одно подлежащее и несколько сказуемых.

Бессоюзные конструкции

В данном виде лексических конструкций могут объединяться 2 простых предложения или более, которые соединены между собой интонацией и смыслом. Они могут связываться друг с другом следующими отношениями:

- Предложения связаны перечислением. Вечер постепенно угасал, ночь опустилась на землю, луна стала править миром.

- Конструкции, в которых элементы делятся на несколько частей, две из которых представляют собой противополагаемые фрагменты. Погода была как на заказ: небо очистилось от облаков, солнце сияло ярко, легкий ветерок обдувал лицо, создавая легкую прохладу. В данной бессоюзной конструкции второй фрагмент, состоящий из 3-х простых предложений, связанных перечислительной интонацией, объясняет первую его часть.

- Бинарное соединение простых элементов в многочленную сложную конструкцию, в которых части объединены в смысловые группы: Луна поднялась над грядой, мы не сразу заметили это: дымка скрадывала ее сияние.

Бессоюзная, как и союзная сочинительная связь, в цельном соединении отделяет отдельные предложения друг от друга знаками препинания.

Запятые в бессоюзных многочленных конструкциях

В сложных соединениях их части разделяются запятыми, точкой с запятой, тире и двоеточиями. Запятая и точка с запятой применяются при перечислительных отношениях:

- Части небольшие по размеру и связаны одни с другими по смыслу. После грозы наступила тишина, за ней последовал легкий шепот дождя.

- Когда части слишком распространены и не связаны единым смыслом, ставится точка с запятой. Ромашки и маки покрыли всю поляну; где-то внизу стрекотали кузнечики.

Бессоюзные конструкции чаще всего применяются для передачи большого количества информации, которая не всегда связана по смыслу.

Разделительные знаки в бессоюзных соединениях

Эти знаки применяются при следующих видах отношений между элементами синтаксической конструкции:

- Тире - когда вторая часть резко противопоставлена первой, например: Мы знали о его страхах - никто не знал о готовности умереть. (В подобной конструкции с бессоюзной, как и союзной сочинительной связью между частями, хочется поставить союз «но»).

- Когда в первой части повествуется об условии или времени, то между ней и вторым фрагментом ставится так же тире. Закукарекал петух - пора вставать. В подобных предложениях по смыслу подходят союзы «если» или «когда».

- Этот же знак ставится, если вторая часть содержит в себе вывод о том, о чем говорилось в первой. Не было сил возражать - он молча согласился . В таких союзных конструкциях обычно вставляется «поэтому».

- Когда вторая часть предложения сравнивается и определяется тем, о чем повествуется в первой. Он произносит речь - вдыхает в людей надежду. В данных конструкциях можно добавить «будто» или «словно».

- В предложениях с пояснительной связью и обоснованием причины употребляется двоеточие. Скажу вам по существу: нельзя подводить друзей.

Предложения с бессоюзной, как и союзной сочинительной связью между частями, разделяются знаками в зависимости от их смыслового соотношения.

Сложносочиненные конструкции

В предложениях подобного типа используется сочинительная связь, осуществляемая при помощи сочинительных союзов. При этом между их частями могут быть:

- Соединительные отношения, связанные между собой союзами и, да или, частицами также, тоже и ни…ни . Ни птицы не щебечут, ни комар не пискнет, ни цикады не трещат.

- При разделительных отношениях используются союзы что и, или, частицы то ли…то ли, не то… не то и другие. То ли ветер приносит непонятный звук, то он сам к нам приближается.

- Предложения, как с бессоюзной, так и союзной сочинительной связью с сопоставительными отношениями указывают на тождественность событий, но во втором случае с применением союзов а именно и то есть. Все были ему рады, то есть именно это он прочел на их лицах.

- Пояснительным отношениям свойственно использовать союзы да, но, а, частицы зато, а потому и другие. За окном буйствовала вьюга, зато возле камина в гостиной тепло.

Зачастую именно союзы и частицы поясняют, что связывает простые предложения в единую сложносочиненную конструкцию.

Сложные предложения со смешанными видами связи

Конструкции, где одновременно присутствует бессоюзная и союзная сочинительная связь, встречаются довольно часто. В них могут выделяться отдельные блоки, в каждом из которых - несколько простых предложений. Внутри блоков одни элементы соединяются с другими по смыслу и разделяются знаками препинания при помощи союзов или без них. В сложном предложении с бессоюзной и союзной сочинительной связью гранью между ними являются разделительные знаки, хотя отдельные блоки по смыслу могут быть не связаны.

Если зависимое слово отвечает на вопрос как? и является наречием, то в словосочетании используется связь примыкание. Связь подчинительная см. подчинение. Согласование - подчинительная связь, при которой зависимое слово согласуется с главным в форме рода, числа и падежа. Связь, служащая для выражения взаимосвязи элементов словосочетания и предложения.

Пойти в сад – управление, пойти туда – примыкание. Если между главным словом и зависимым стоит предлог, то перед тобой управление. При примыкании зависимое слово является инфинитивом, наречием или деепричастием. В сложном взаимодействии двух организмов для разграничения сочинительной и подчинительной связи А. М. Пешковским был предложен критерий обратимости.

Смотреть что такое «подчинительная связь» в других словарях:

Примеры: писать стихи, вера в победу, довольный ответом. Эту пару слов выписывать не следует, так как грамматические основы, в которых слова связаны сочинительной связью, то есть равноправны, словосочетанием НЕ ЯВЛЯЮТСЯ. Связь между двумя синтаксически неравноправными словами в словосочетании и предложениие одно из них выступает как главное, другое - как зависимое. Подчинение - подчинительная связь, формально выраженная зависимость одного синтаксического элемента (слова, предложения) от другого.

ПАРАТАКСИС - лингв. сочинительная связь двух или более предложений в пределах одного сложного предложения; связь частей предложения. Все виды подчинительной связи: управление, согласование, отражение, примыкание выражают зависимое положение одного слова по отношению к другому. Подчинительная связь выражается чаще всего при помощи различных словоизменительных суффиксов числа, падежа, притяжательных суффиксов.

Иногда род, число и падеж существительных, связанных с помощью управления, совпадают, поэтому в таких случаях можно спутать управление с согласованием, например: у директора колледжа. Если зависимое слово не изменяется, то это словосочетание с управлением: у директора колледжа - директору колледжа. Иногда трудно установить, какое слово в словосочетании является главным, а какое – зависимым, например:слегка грустный, люблю поесть.

В словосочетаниях глагол в форме наклонения + инфинитив главным словом всегда является глагол, а зависимым – инфинитив. Синтаксис - это раздел грамматики, в котором изучается строение и значение словосочетаний и предложений. По количеству грамматических основ предложения делятся на простые (одна грамматическая основа) и сложные (более одной грамматической основы).

Вы имеете в виду: Теперь и я увидел, что дождик кончился↓, ↓ что туча пошла дальше.↓ Я, кстати, прослушивала для себя такой вариант — он, с первого взгляда, кажется возможным. 1. В середине СПП не может быть нисходящей фразы — иначе интонация перечисления, а вместе с ней и сочинительная связь, сохранятся. Об этом пишут и в Интернете. При изменении главного слова меняется и зависимое.

В разрядах местоимений выделяется два омонимичных (одинаковых по звучанию и написанию, но разных по смыслу) разряда. Различайте предложно-падежную форму и наречие. 1) Определи главное слово, задав вопрос от одного слова к другому. Определяем часть речи зависимого слова: механически – это наречие. 3. Если тебе необходимо управление, ищи существительное или местоимение не в именительном падеже.

Я училась в третьем классе, когда сильно простыла. Мама вызвала скорую помощь, и мы поехали в районную больницу. Подчинение характеризуется необратимыми отношениями между частями связи: одна часть не может быть поставлена на место другой без ущерба для общего содержания. Примеры: маленький мальчик, летним вечером; наш врач, на озере Байкал. Примеры: женщина-космонавт, студент-отличник. 4](порядком слов, лексически и интонацией).

Независимая часть в нём называется главной частью, а зависимая - придаточной. Внезапно коварный зек оглушил меня рукояткой пистолета, как вы догадываетесь (нераспространенное вводное предложение, где выделенные слова – подлежащее и сказуемое), моего собственного пистолета».

Пример 2. СПП: ТЕПЕРЬ И Я ВИДЕЛ, ЧТО ДОЖДИК КОНЧИЛСЯ, ТУЧА УХОДИТ ДАЛЬШЕ. Существует три типа подчинительной связи между главным и зависимым словом в словосочетании: согласование, управление и примыкание. В сложном предложении подчинительная связь существует между главным и придаточным предложениями. Студенты и экзаменатор несловосочетание, потому что связь между словами сочинительная, а не подчинительная (то есть нельзя выделить главное и зависимое слово).

Подчинительная связь в сложном предложении имеет несколько видов. По наличию или отсутствию аналогии с видами подчинительной связи в словосочетании и простом предложении есть основание различать два вида подчинительной связи в сложных предложениях: 1) связь, аналогичную связям в словосочетании и простом предложении; 2) связь, не аналогичную связям в словосочетании и простом предложении.

Подчинительная связь первого рода подразделяется далее по тому, какому именно виду связи она аналогична. Для подчинительной связи в сложном предложении самым существенным является признак предсказуемости ~ непредсказуемости. Соответственно выделяются:

- предсказующая подчинительная связь, подобная связи между словом и распространяющей его формой слова, определяющейся свойствами главного слова;

- непредсказующая подчинительная связь, аналогичная связи между предикативным центром предложения и его неконститутивными ситуативными распространителями - детерминантами. Ср.: Он дожидался, когда придёт директор.- Когда директор пришёл, они пошли в цех. В первом предложении придаточная часть находится в подчинительной связи со словом дожидаться, категориальными свойствами которого объясняется и самое ее наличие при этом слове и характер ее оформления; во втором предложении придаточная часть находится в подчинительной связи с предикативным центром главной, и самый факт наличия придаточной части и характер ее оформления (ничем в составе главной части не мотивированный) определяются смысловыми отношениями, которые устанавливаются между придаточной и главной частями.

Еще по теме § 74. ВИДЫ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ:

- Знаки препинания в сложном предложении на стыке союзов и союзных слов

- 7.4. Виды синтаксической связи в словосочетании и предложении

Сложные предложения с разными видами связи - это сложные предложения , которые состоят не менее чем из трёх простых предложений , связанных между собой сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.

Для понимания смысла таких сложных конструкций важно понять, как сгруппированы между собой входящие в них простые предложения.

Часто сложные предложения с разными видами связи членятся на две или несколько частей (блоков), соединённых с помощью сочинительных союзов или бессоюзно; а каждая часть по структуре представляет собой либо сложноподчинённое предложение, либо простое.

Например:

1) [Печален я ]: [со мною друга Нет ], (с кем долгую запил бы я разлуку), (кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать весёлых много лет) (А. Пушкин).

Это сложное предложение с разными видами связи: бессоюзной и подчинительной, состоит из двух частей (блоков), связанных бессоюзно; вторая часть раскрывает причину того, о чём говорится в первой; I часть по структуре представляет собой простое предложение; II часть - это сложноподчинённое предложение с двумя придаточными определительными, с однородным соподчинением.

2) [Переулок был весь в садах ], и [у заборов росли липы , бросавшие теперь, при луне, широкую тень], (так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках) (А. Чехов).

Это сложное предложение с разными видами связи: сочинительной и подчинительной, состоит из двух частей, связанных сочинительным соединительным союзом и, отношения между частями перечислительные; I часть по структуре представляет собой простое предложение; IIчасть - сложноподчинённое предложение с придаточным следствия; придаточное зависит от всего главного, присоединяется к нему союзом так что.

В сложном предложении могут быть предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи.

К ним относятся:

1) сочинение и подчинение.

Например: Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге (Лермонтов).

(И – сочинительный союз, как – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

2) сочинение и бессоюзная связь.

Например: Уже давно село солнце, но лес еще не успел стихнуть: горлинки журчали вблизи, кукушка куковала в отдаленье (Бунин).

(Но – сочинительный союз.)

Схема этого предложения:

3) подчинение и бессоюзная связь.

Например: Когда он проснулся, уже всходило солнце; курган заслонял его собою (Чехов).

(Когда – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

4) сочинение, подчинение и бессоюзная связь.

Например: В саду было просторно и росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками и качелями.

(И – сочинительный союз, так что – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

В сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью рядом могут оказаться сочинительный и подчинительный союзы.

Например: Весь день стояла прекрасная погода, но , когда мы подплывали к Одессе, пошел сильный дождь.

(Но – сочинительный союз, когда – подчинительный союз.)

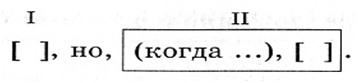

Схема этого предложения:

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи

Для того чтобы правильно расставить знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи, необходимо выделить простые предложения, определить тип связи между ними и выбрать соответствующий знак препинания.

Как правило, между простыми предложениями в составе сложного с разными видами связи ставится запятая.

Например: [С утра на солнце деревья покрылись роскошным инеем], и [так продолжалось часа два], [потом иней исчез], [солнце закрылось], и [день прошел тихо, задумчиво, с капелью среди дня и аномальными лунными сумерками под вечер].

Иногда два, три и более простых предложения наиболее тесно связываются друг с другом по смыслу и могут быть отделены от других частей сложного предложения точкой с запятой . Чаще всего точка с запятой бывает на месте бессоюзной связи.

Например: (Когда он проснулся), [уже всходило солнце]; [курган заслонял его собою]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

На месте бессоюзной связи между простыми предложениями в составе сложного возможны также запятая , тире и двоеточие , которые ставятся по правилам расстановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении.

Например: [Уже давно село солнце], но [еще лес не успел стихнуть]: [горлинки журчали вблизи], [кукушка куковала в отдаленье]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

[Лев Толстой увидел сломанный репейник] – и [вспыхнула молния]: [появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате] (Пауст.). (Предложение сложное, с разными видами связи: сочинительной и бессоюзной.)

В сложных синтаксических конструкциях, распадающихся на крупные логико-синтаксические блоки, которые сами по себе являются сложными предложениями или в которых один из блоков оказывается сложным предложением, на стыке блоков ставятся знаки препинания, указывающие на взаимоотношения блоков, при сохранении внутренних знаков, поставленных на своем собственном синтаксическом основании.

Например: [Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы], (что дикая вырубка мне стала как сад): [каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал], и [они все стали моими], и [это всё равно что я их посадил], [это мой собственный сад] (Пришв.) – на стыке блоков стоит двоеточие; [Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву], (чтобы достать из-под нее червяка); [в это время мы подошли], и [он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листвы старой осины] (Пришв.) – на стыке блоков стоит точка с запятой.

Особые трудности вызывает постановка знаков препинания на стыке сочинительного и подчинительного союзов (или сочинительного союза и союзного слова). Их пунктуационное оформление подчиняется законам оформления предложений с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. Однако при этом выделяются и особого внимания требуют предложения, в которых несколько союзов оказываются рядом.

В подобных случаях запятая между союзами ставится, если дальше не следует вторая часть двойного союза то, так, но (в таком случае придаточное предложение может быть опущено). В других случаях запятая между двумя союзами не ставится.

Например: Надвигалась зима, и, когда ударили первые морозы, жить в лесу стало тяжело. - Надвигалась зима, и когда ударили первые морозы, то жить в лесу стало тяжело.

Можешь мне позвонить, но, если ты не позвонишь сегодня, завтра мы уедем. – Можешь мне позвонить, но если ты не позвонишь сегодня, то завтра мы уедем.

Я думаю, что, если ты будешь стараться, у тебя всё получится. – Я думаю, что если ты будешь стараться, то у тебя всё получится.

Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи

Схема разбора сложного предложения с разными видами связи

1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное).

3. Определить (по грамматическим основам) количество простых предложений, найти их границы.

4. Определить смысловые части (блоки) и вид связи между ними (бессоюзная или сочинительная).

5. Дать характеристику каждой части (блока) по строению (простое или сложное предложение).

6. Составить схему предложения.

ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

[Вдруг навалился густой туман ], [как будто стеной отделил он меня от остального мира], и, (чтобы не заблудиться ), [я решил