- Электрический ток, плотность тока, электрическое напряжение, энергия при протекании тока, мощность электрического тока

- Электрический ток

Электрический ток — это явление упорядоченного движения электрических зарядов. За направление электрического тока принимается направление движения положительных зарядов.Формула электрического тока:

Электрический ток измеряется в амперах. СИ: А .

Электрический ток обозначается латинскими буквами i или I . Символом i(t) обозначается «мгновенное» значение тока, т.е. ток произвольного вида в любой момент времени. В частном случае он может быть постоянным или переменным.

Прописной латинской буквой I обозначается, как правило, постоянное значение тока.

В любом участке неразветвленной электрической цепи протекает одинаковый по величине ток, который прямо пропорционален напряжению на концах участка и обратно пропорционален его сопротивлению. Величина тока определяется по закону Ома:

1) для цепи постоянного тока

2) для цепи переменного тока ,

где U - напряжение, В ;

R - омическое сопротивление, Ом ;

Z - полное сопротивление, Ом .

Омическое сопротивление проводника:

,

где l - длина проводника, м ;

s - поперечное сечение, мм 2 ;

ρ - удельное сопротивление, (Ом · мм 2) / м .

Зависимость омического сопротивления от температуры:

R t = R 20 ,

где R 20 - сопротивление при 20°C , Ом ;

R t - сопротивление при t°C , Ом ;

α - температурный коэффициент сопротивления.

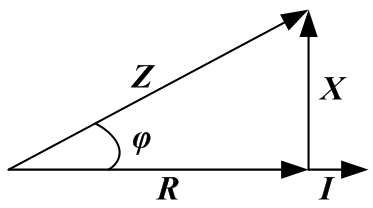

Полное сопротивление цепи переменного тока: ,

,

где - активное сопротивление, Ом ;

- индуктивное сопротивление, Ом ;

- индуктивность, Гн ; - емкостное сопротивление, Ом

;

- емкостное сопротивление, Ом

;

- ёмкость, Ф .

Активное сопротивление больше омического сопротивления R :

,

где - коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления при переменном токе, зависящий от: частоты тока; магнитных свойств, проводимости и диаметра проводника.

При промышленной частоте, для нестальных проводников, принимают и считают . - Плотность тока

Плотность тока (j ) — это сила тока, рассчитанная на единицу площади поперечного сечения (s )

.

Для равномерного распределения плотности тока и сонаправленности её с нормалью к поверхности, через которую протекает ток, формула плотности тока принимает вид:

,

где I - сила тока через поперечное сечение проводника площадью s .

СИ: А/м 2 - Электрическое напряжение

При протекании тока, как и при всяком перемещении зарядов, происходит процесс преобразования энергии. Электрическое напряжение — количество энергии, которое необходимо затратить на перемещение единицы заряда из одной точки в другую.

Формула электрического напряжения:

Электрическое напряжение обозначается латинской буквой u . Символом u(t) обозначается «мгновенное» значение напряжения, а прописной латинской буквой U обозначается, как правило, постоянное напряжение.

Электрическое напряжение измеряется в вольтах. СИ: В . - Энергия при протекании электрического тока

Формула энергии, при протекании электрического тока:

СИ: Дж - Мощность при протекании электрического тока

Формула мощности, при протекании электрического тока:

СИ: Вт .

- Электрическая цепь

- Электрическая цепь

— это совокупность устройств, предназначенных для протекания по ним электрического тока.

Эти устройства называются элементами цепи. - Источники электрической энергии — устройства, преобразующие различные виды энергии, например механическую или химическую, в энергию электрического тока.

- Идеальный источник напряжения

— источник, напряжение на зажимах которого не зависит от величины протекающего через него тока.

Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения можно условно принять равным нулю. - Идеальный источник тока

— источник, величина протекающего тока через который не зависит от напряжения на его зажимах.

Внутреннее сопротивление такого источника можно условно принять равным бесконечности. - Приемник — это устройство, потребляющее энергию или преобразующее электрическую энергию в другие виды энергии.

- Двухполюсник — это цепь, имеющая два зажима для подключения (полюса).

- Идеальный R-элемент (резистивный элемент, резистор)

— это такой пассивный элемент цепи, в котором происходит необратимый процесс преобразования электрической энергии в тепловую.

Основной параметр резистора — это его сопротивление.

Сопротивление измеряется в омах. СИ: Ом

Проводимость — это обратная величина по отношению к сопротивлению.

.

Измеряется проводимость в сименсах. СИ: См .

Формула мощности R-элемента: .

.

Формула энергии R-элемента: .

. - Идеальный С-элемент (емкостной элемент, или конденсатор)

— это такой пассивный элемент цепи, в котором происходит процесс преобразования энергии электрического тока в энергию электрического поля и наоборот. В идеальном C-элементе потери энергии отсутствуют.

Формула ёмкости:

. Примеры: , .

Ток в ёмкости:

Напряжения на ёмкости: .

.

Закон коммутации для емкостного элемента. При токе конечной амплитуды заряд на C-элементе не может измениться скачком: .

. .

.

При неизменной ёмкости, напряжение на емкостном элементе не может измениться скачком: .

.

Мощность C-элемента: .

При p > 0 — энергия запасается, при p < 0

Энергия C-элемента: , или

, или .

.

Емкость измеряется в фарадах. СИ: Ф . - Идеальный L-элемент (индуктивный элемент или катушка индуктивности)

— это такой пассивный элемент цени, в котором происходит процесс преобразования энергии электрического тока в энергию магнитного поля и наоборот. В идеальном L-элементе потери энергии отсутствуют.

Для линейного L-элемента формула индуктивности (L ) имеет вид:

,

где — потокосцепление.

Индуктивность обозначается буквой и играет роль коэффициента пропорциональности между потоком и током .

Напряжение на индуктивном элементе:

.

Ток в индуктивном элементе: .

.

Закон коммутации для индуктивного элемента. При напряжении конечной амплитуды, потокосцепление не может измениться скачком: .

. .

.

При неизменной индуктивности ток в индуктивном элементе не может измениться скачком: .

.

Мощность L-элемента: .

При p > 0 — энергия запасается, при p < 0 — энергия возвращается в источник.

Энергия L-элемента: , или

, или .

.

Если к моменту времени , энергия равна 0, то

Индуктивность измеряется в генри. СИ: Гн

Пример: . - R, L, C

— основные пассивные двухполюсные элементы электрических цепей.

- Основные законы электрических цепей

- Закон Ома для участка цепи, не содержащего источник ЭДС

.

Закон Ома для участка цепи, не содержащего источник ЭДС, устанавливает связь между током и напряжением на этом участке.

Применительно к данному рисунку, математическое выражение закона Ома имеет вид: , или

, или

Формулируется это равенство так: при неизменном сопротивлении проводника напряжение на нем пропорционально току в проводнике. - Закон Ома для участка цепи, содержащего источник ЭДС

Для схемы

.

.

Для схемы

.

.

В общем случае .

. - Закон Джоуля-Ленца

. Энергия, выделяемая на сопротивлении R

при протекании по нему тока I

, пропорциональна произведению квадрата силы тока и величины сопротивления:

- Законы Кирхгофа

.

Топология (строение) цепи.

Электрическая схема — графическое изображение электрической цепи.

Ветвь ‐ участок цепи, содержащий один или несколько последовательно соединенных элементов и заключенный между двумя узлами.

Узел ‐ точка цепи, где сходится не менее трех ветвей. Узлы нумеруют произвольно, как правило, арабской цифрой. На схеме узел может быть обозначен точкой, а может и не быть обозначен. Как правило, не обозначают те узлы, расположение которых очевидно (т‐образные соединения). Если пересекающиеся ветви образуют узел, то он обозначается точкой. Если в месте пересечения ветвей точки нет, то и узла нет (провода лежат друг на друге).

Контур – замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям. Контуры независимы, если отличаются хотя бы одной ветвью. Контура обозначают стрелкой с указанным направлением обхода и римской цифрой. Направление обхода выбирают произвольно. Независимых контуров в схеме может быть много, при этом не все эти контура необходимы для составления достаточного для решения задачи количества уравнений.

1) алгебраическая сумма токов, подтекающих к любому узлу схемы, равна нулю:

;

2) сумма подтекающих к любому узлу токов равна сумме утекающих от узла токов: . .

. .

Второй закон Кирхгофа:

1) алгебраическая сумма падений напряжения в любом замкнутом контуре равна алгебраической сумме ЭДС вдоль того же контура:

2) алгебраическая сумма напряжений (не падений напряжения!) вдоль любого замкнутого контура равна нулю:

. . - Матричная форма записи уравнений Кирхгофа

:

,

,

где А , В - коэффициентов при токах и напряжениях порядка p х p (p - число ветвей схемы; q - число узлов схемы);

I , E - неизвестных токов и заданных ЭДС

Элементами матрицы А являются коэффициенты при токах в левой части уравнений, составленных по первому и второму законам Кирхгофа. Первые строки матрицы А содержат коэффициенты при токах в уравнениях, составленных по первому закону Кирхгофа, и имеют элементы +1, -1, 0 в зависимости от того, с каким знаком входит данный ток в уравнение.

Элементы следующих строк матрицы А равны значениям сопротивлении при соответствующих токах в уравнениях, составленных по второму закону Кирхгофа, с соответствующим знаком. Элементы матрицы В равны коэффициентам при ЭДС в правой части уравнений, составленных по законам Кирхгофа. Первые строки матрицы имеют нулевые элементы, так как ЭДС в правой части уравнений, записанных по первому закону Кирхгофа, отсутствуют. Остальные строки содержат элементы +1, -1 в зависимости от того, с каким знаком входит ЭДС в уравнение, и 0, если ЭДС в уравнения не входит.

Общее решение уравнений, составленных по законам Кирхгофа: ,

,

где — матрица проводимостей.

— матрица проводимостей. .

.

Токи в каждой ветви:

;

;

. - Номинальный режим работы элемента электрической цепи — это режим, при котором он работает с номинальными параметрами.

- Согласованный режим — это режим, при котором мощность, отдаваемая источником или потребляемая приемником, имеет максимальное значение. Такое значение получается при определенном соотношении (согласовании) параметров электрической цепи.

- Режим холостого хода — это такой режим, при котором через источник или приемник не протекает электрический ток. При этом источник не отдает энергию во внешнюю часть цепи, а приемник не потребляет ее. Для двигателя это будет режим без механической нагрузки навалу.

- Режим короткого замыкания — это режим, возникающий при соединении между собой разноименных зажимов источника или пассивного элемента, а также участка электрической цепи, находящегося под напряжением.

- Если ток постоянный, то отсутствует явление самоиндукции и напряжение на катушке индуктивности равно нулю

:

, так как

, так как - Постоянный ток через емкость не проходит .

- — это цепь с одним источником при последовательном, параллельном или смешанном соединение приемников.

При последовательном соединении приемников:

I×R экв ;

R экв =ΣR i .

При параллельном соединении приемников напряжение на всех приемниках одинаково.

По закону Ома токи в каждой ветви: .

.

По первому закону Кирхгофа общий ток:

E×G экв ;

G экв =G 1 +G 2 +…+G n ; R экв =1/G экв .

При смешанном соединении:

R экв = .

. - Метод контурных токов

.

Метод основан на применении второго закона Кирхгофа и позволяет сократить при расчете сложных систем число решаемых уравнений.

Во взаимно независимых контурах, где для каждого контура хотя бы одна ветвь входит только в этот контур, рассматривают условные контурные токи во всех ветвях контура.

Контурные токи, в отличие от токов ветвей, имеют следующие индексы: или

или

Уравнения составляют по второму закону Кирхгофа для контурных токов.

Токи ветвей выражают через контурные токи по первому закону Кирхгофа.

Число выбираемых контуров и число решаемых уравнений равно числу уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа: .

Сумма сопротивлений всех резистивных элементов каждого контура со знаком плюс является коэффициентом при токе контура, имеет следующие индексы: или

или

Знак коэффициента при токе смежных контуров зависит от совпадения или несовпадения направления смежных контурных токов. ЭДС входят в уравнение со знаком плюс, если направления ЭДС и направление тока контура совпадают. . - Метод узловых потенциалов

.

Метод основан на применении первого закона Кирхгофа и позволяет сократить число решаемых уравнений при нахождении неизвестных токов до . При составлении уравнений потенциал одного из узлов схемы принимают равным нулю, а токи ветвей выражают через неизвестные потенциалы остальных узлов схемы и для них записывают уравнения по первому закону Кирхгофа. Решение системы уравнений позволяет определить неизвестные потенциалы, а через них найти токи ветвей.

При http:="" title="U_{12}={sum{i=1}{m}{E_i/R_i}}/{sum{i=1}{n}{1/R_i}}={sum{i=1}{m}{E_i*G_i}}/{sum{i=1}{n}{G_i}}">.

. - Метод пропорциональных величии

.

Метод применяют для нахождения неизвестных токов при цепочечном соединении резистивных элементов в электрических цепях с одним источником. Токи и напряжения, а также и известную ЭДС цепи выражают через ток самой удаленной от источника ветви. Задача сводится к решению одного уравнения с одним неизвестным. - Баланс мощностей

На основании закона сохранения энергии мощность, развиваемая источниками электрической энергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электрической энергии в другие виды энергии: .

.

— сумма мощностей, развиваемых источниками;

— сумма мощностей всех приемников и необратимых преобразований энергии внутри источников.

Баланс мощностей составляют, чтобы проверить правильность найденного решения. При этом сравнивают мощность, внесенную в цепь источниками энергии с мощностью, затрачиваемой потребителями.

Формула мощности для одного резистора:

Суммарная мощность потребителей:

P П =

Мощность источников:

P ист = P E + P J ,

где P E = ±EI — мощность источника ЭДС (определятся умножением его ЭДС на ток, протекающий в данной ветви. Ток берут со знаком, полученным в результате расчета. Минус перед произведением ставят, если направление тока и ЭДС не совпадают на схеме);

P J = JU J — мощность источника тока (определятся умножением тока источника на падение напряжения на нем).

Для определения U J выбирают любой контур, который включал бы в себя источник тока. Обозначают падение U J на схеме против тока источника, и записывают контурное уравнение. Все величины, кроме U J , в данном уравнении уже известны, что позволяет рассчитать падение напряжения U J .

Сравнение мощностей: P ист = P П . Если равенство соблюдено, значит, баланс сошелся и расчет токов верен. - Алгоритм расчета цепи по законам Кирхгофа

- Произвольно наносим на схему номера и направления неизвестных токов.

- Произвольно наносим на схему номера узлов.

- Составляем узловые уравнения для произвольно выбранных узлов (по первому закону).

- Обозначаем на схеме контура и выбираем направления их обхода.

- Количество обозначаемых контуров равно количеству уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа. При этом ни один из контуров не должен включать в себя ветвь с источником тока.

- Составляем контурные уравнения для выбранных контуров (по второму закону).

- Объединяем составленные уравнения в систему. Известные величины переносим в правую часть уравнений. Коэффициенты при искомых токах вносим в матрицу А (левые части уравнений)(о матрицах читаем ). Заполняем матрицу F , занося в нее правые части уравнений.

- Решаем полученную систему уравнений ().

- Проверяем правильность решения составлением баланса мощностей.

Пример: .

- Электрическая цепь синусоидального тока

— это электрическая цепь, в которой ЭДС, напряжения и и токи, изменяющиеся по синусоидальному закону:

- Переменный ток — это ток, периодически меняющийся по величине и направлению и характеризующийся амплитудой, периодом, частотой и фазой.

- Амплитуда переменного тока — это наибольшее значение, положительное или отрицательное, принимаемое переменным током.

- Период — это время, в течение которого происходит полное колебание тока в проводнике.

- Частота — это величина, обратная периоду.

- Фаза — это угол или , стоящий под знаком синуса. Фаза характеризует состояние переменного тока с течением времени. При t =0 фаза называется начальной.

- Периодический режим

:

. К такому режиму может быть отнесен и синусоидальный:

. К такому режиму может быть отнесен и синусоидальный:

,

где — амплитуда;

— начальная фаза; — угловая скорость вращения ротора генератора.

— угловая скорость вращения ротора генератора.

При f = 50 Гц рад/с.

рад/с. - Синусоидальный ток

— это ток изменяющийся во времени по синусоидальному закону:

. - Среднее значение синусоидального тока (ЭДС, напряжение), формула:

,

,

то есть среднее значение синусоидального тока составляет от амплитудного. Аналогично, .

. - Действующее значение синусоидального тока (ЭДС, напряжение), формула:

. Аналогично, .

. - Количество теплоты, выделенное за один период синусоидальным током, формула:

.

.

Действующее значение синусоидального тока I численно равно значению такого постоянного тока, который за время, равное периоду синусоидального тока, выделяет такое же количество теплоты,что и синусоидальный ток. =R×I пост 2 ×T

или I пост

=I

=

=R×I пост 2 ×T

или I пост

=I

= - Коэффициент амплитуды синусоидального тока (κ a)

- это отношение амплитуды синусоидального тока к действующему значению синусоидального тока:

.

. - Коэффициент формы синусоидального тока (κ ф)

— это отношение действующего значения синусоидального тока к среднему за пол периода значению синусоидального тока:

κ ф = .

.

Для несинусоидальных периодических токов κ a ≠, κ ф ≠1,11. Это отклонение косвенно свидетельствует о том, насколько несинусоидальный ток отличается от синусоидального. - любое комплексное число можно представить:

а) в алгебраической форме

б) в тригонометрической форме

в) в показательной форме

rде — формула Эйлера;

— формула Эйлера;

г) вектором на комплексной плоскости,

где — мнимая единица; — реальная часть комплексного числа (проекция вектора на ось вещественных);

— реальная часть комплексного числа (проекция вектора на ось вещественных); — мнимая часть комплексного числа (проекция вектора на ось мнимых);

— мнимая часть комплексного числа (проекция вектора на ось мнимых); — модуль комплексного числа;

— модуль комплексного числа; — главное значение аргумента комплексного числа.

— главное значение аргумента комплексного числа.

Решенные примеры по действиям над комплексными числами . - Синусоидальному току i

.

. - Комплексная амплитуда тока

— комплексное число модуль и аргумент которого соответственно равны амплитуде и начальной фазе синусоидального тока:

. - Комплексный ток (комплексный действующий ток)

:

- Синусоидальному напряжению u

может быть поставлено в соответствие комплексное число

.

. - Комплексная амплитуда напряжения

— комплексное число модуль и аргумент которого соответственно равны амплитуде и начальной фазе синусоидального напряжения:

. - Комплексное сопротивление:

Активное сопротивление в комплексной форме выражается действительным положительным числом.

Реактивное сопротивление в комплексной форме выражается мнимыми числами, причем индуктивное сопротивление (X L ) положительно, а емкостное (X C ) отрицательно.

Полное сопротивление участка цепи при последовательном соединении R и X выражается комплексным числом, действительная часть равна активному сопротивлению, а мнимая часть реактивному сопротивлению этого участка. - Треугольник сопротивлений:

- Треугольник напряжений:

- Треугольник мощностей:

Полная мощность:

Активная мощность:

Реактивная мощность:

- Закон Ома в комплексной форме:

. - Первый закон Кирхгофа в комплексной форме:

. - Второй закон Кирхгофа в комплексной форме:

.

. - Резонанс напряжений.

Резонансом в электрических цепях называется режим участка электрической цепи, содержащей индуктивный и емкостной элементы, при котором разность фаз между напряжением и током равна нулю .

Режим резонанса может быть получен при изменении частоты ω питающего напряжения или изменением параметров L и C .

При последовательном соединении возникает резонанс напряжения.

Ток в схеме равен:

При совпадении вектора тока с вектором напряжения по фазе:

где — резонансная частота напряжения, определяемая из условия

Тогда

Волновое или характеристическое сопротивление последовательного контура:

Добротность контура — это отношение напряжения на индуктивности или емкости к напряжению на входе в режиме резонанса:

Добротность контура представляет собой коэффициент усиления по напряжению:

U Lрез =I рез X рез =

В промышленных сетях резонанс напряжений является аварийным режимом, так как увеличение напряжения на конденсаторе может привести к его пробою, а рост тока — к нагреву проводов и изоляции. - Резонанс токов.

Резонанс токов может возникнуть при параллельном соединении реактивных элементов в цепях переменного тока. В этом случае: где

тогда

При резонансной частоте реактивные составляющие проводимости могут сравниться по модулю и суммарная проводимость будет минимальной. При этом общее сопротивление становится максимальным, общий ток минимальным, вектор тока совпадает с вектором напряжения. Такое явление называется резонансом токов.

Волновая проводимость: .

.

При g << b L ток в ветви с индуктивностью значительно больше общего тока, поэтому такое явление называется резонансом токов.

Резонансная частота:

ω* =

Из формулы следует:

1) резонансная частота зависит от параметров не только реактивных сопротивлений, но и активных;

2) резонанс возможен, если R L и R C больше или меньше ρ , в противном случае частота будет мнимой величиной и резонанс не возможен;

3) если R L = R C = ρ , то частота будет иметь неопределенное значение, что означает возможность существования резонанса на любой частоте при совпадении фаз напряжения питания и общего тока;

4) при R L = R C << ρ резонансная частота напряжения равна резонансной частоте тока.

Энергетические процессы в цепи при резонансе токов аналогичны процессам при резонансе напряжений.

Реактивная мощность при резонансе токов равна нулю. Подробно, реактивная мощность рассмотрена

- Режимы работы электрических цепей

- Электрические цепи постоянного тока

- Электрические цепи переменного тока

- Основы комплексноrо метода расчета электрических цепей

- Резонансные явления в электрических цепях

Идеальное активное сопротивление не зависит от частоты, индуктивное сопротивление линейно зависит от частоты, емкостное сопротивление зависит от частоты по гиперболическому закону:

Электромагнитная индукция – генерирование электротоков магнитными полями, изменяющимися во времени. Открытие Фарадеем и Генри этого феномена ввело определенную симметрию в мир электромагнетизма. Максвеллу в одной теории удалось собрать знания об электричестве и магнетизме. Его исследования предсказывали существование электромагнитных волн перед экспериментальными наблюдениями. Герц доказал их существование и открыл человечеству эпоху телекоммуникаций.

Законы Фарадея и Ленца

Электрические токи создают магнитные эффекты. А возможно ли, чтобы магнитное поле порождало электрическое? Фарадей обнаружил, что искомые эффекты возникают вследствие изменения МП во времени.

Когда проводник пересекается переменным магнитным потоком, в нем индуцируется электродвижущая сила, вызывающая электроток. Системой, которая генерирует ток, может быть постоянный магнит или электромагнит.

Явление электромагнитной индукции регулируется двумя законами: Фарадея и Ленца.

Закон Ленца позволяет охарактеризовать электродвижущую силу относительно ее направленности.

Важно! Направление индуцированной ЭДС такое, что вызванный ею ток стремится противостоять создающей его причине.

Фарадей заметил, что интенсивность индуцированного тока растет, когда быстрее изменяется число силовых линий, пересекающих контур. Другими словами, ЭДС электромагнитной индукции находится в прямой зависимости от скорости движущегося магнитного потока.

Формула ЭДС индукции определена как:

Е = — dФ/dt.

Знак «-» показывает, как полярность индуцированной ЭДС связана со знаком потока и меняющейся скоростью.

Получена общая формулировка закона электромагнитной индукции, из которой можно вывести выражения для частных случаев.

Движение провода в магнитном поле

Когда провод длиной l движется в МП, имеющем индукцию В, внутри него будет наводиться ЭДС, пропорциональная его линейной скорости v. Для расчета ЭДС применяется формула:

- в случае движения проводника перпендикулярно направлению магнитного поля:

Е = — В x l x v;

- в случае движения под другим углом α:

Е = — В x l x v х sin α.

Индуцированная ЭДС и ток будут направлены в сторону, которую находим, пользуясь правилом правой руки: расположив руку перпендикулярно силовым линиям магнитного поля и указывая большим пальцем в сторону перемещения проводника, можно узнать направление ЭДС по оставшимся четырем распрямленным пальцам.

Вращающаяся катушка

Работа генератора электроэнергии основана на вращении контура в МП, имеющего N витков.

ЭДС индуцируется в электроцепи всегда, когда магнитный поток ее пересекает, в соответствии с определением магнитного потока Ф = B x S х cos α (магнитная индукция, умноженная на поверхностную площадь, через которую проходит МП, и косинус угла, образованного вектором В и перпендикулярной линией к плоскости S).

Из формулы следует, что Ф подвержен изменениям в следующих случаях:

- меняется интенсивность МП – вектор В;

- варьируется площадь, ограниченная контуром;

- изменяется ориентация между ними, заданная углом.

В первых опытах Фарадея индуцированные токи были получены путем изменения магнитного поля В. Однако можно индуцировать ЭДС, не двигая магнит или не меняя ток, а просто вращая катушку вокруг своей оси в МП. В данном случае магнитный поток меняется из-за изменения угла α. Катушка при вращении пересекает линии МП, возникает ЭДС.

Если катушка вращается равномерно, это периодическое изменение приводит к периодическому изменению магнитного потока. Или количество силовых линий МП, пересекаемых каждую секунду, принимает равные значения с равными интервалами времени.

Важно! Наведенная ЭДС меняется вместе с ориентацией с течением времени от положительной до отрицательной и наоборот. Графическое представление ЭДС представляет собой синусоидальную линию.

Для формулы ЭДС электромагнитной индукции применяется выражение:

Е = В х ω х S x N x sin ωt, где:

- S – площадь, ограниченная одним витком или рамкой;

- N – количество витков;

- ω – угловая скорость, с которой вращается катушка;

- В – индукция МП;

- угол α = ωt.

На практике в генераторах переменного тока часто катушка остается неподвижной (статор), а электромагнит вращается вокруг нее (ротор).

ЭДС самоиндукции

Когда через катушку проходит переменный ток, он генерирует переменное МП, обладающее изменяющимся магнитным потоком, индуцирующим ЭДС. Этот эффект называется самоиндукцией.

Поскольку МП пропорционально интенсивности тока, то:

где L – индуктивность (Гн), определяемая геометрическими величинами: количеством витков на единицу длины и размерами их поперечного сечения.

Для ЭДС индукции формула принимает вид:

Е = — L x dI/dt.

Если две катушки расположены рядом, то в них наводится ЭДС взаимоиндукции, зависящая от геометрии обеих схем и их ориентации относительно друг друга. Когда разделение цепей возрастает, взаимоиндуктивность снижается, так как уменьшается соединяющий их магнитный поток.

Пусть имеется две катушки. По проводу одной катушки, обладающей N1 витками, протекает ток I1, создающий МП, проходящее через катушку с N2 витками. Тогда:

- Взаимоиндуктивность второй катушки относительно первой:

М21 = (N2 x F21)/I1;

- Магнитный поток:

Ф21 = (М21/N2) x I1;

- Найдем индуцированную ЭДС:

Е2 = — N2 x dФ21/dt = — M21x dI1/dt;

- Идентично в первой катушке индуцируется ЭДС:

Е1 = — M12 x dI2/dt;

Важно! Электродвижущая сила, вызванная взаимоиндукцией в одной катушке, всегда пропорциональна изменению электротока в другой.

Взаимную индуктивность можно признать равной:

М12 = М21 = М.

Соответственно, E1 = — M x dI2/dt и E2 = M x dI1/dt.

М = К √ (L1 x L2),

где К – коэффициент связи между двумя индуктивностями.

Явление взаимоиндукции используется в трансформаторах – электроаппаратах, позволяющих изменить значение напряжения переменного электротока. Аппарат представляет собой две катушки, намотанные вокруг одного сердечника. Ток, присутствующий в первой, создает меняющееся МП в магнитопроводе и электроток в другой катушке. Если количество витковых оборотов первой обмотки меньше, чем другой, напряжение увеличивается, и наоборот.

Кроме генерирования, трансформации электроэнергии магнитная индукция применяется в иных устройствах. Например, в магнитных левитационных поездах, которые двигаются не в непосредственном контакте с рельсами, а на несколько сантиметров выше из-за электромагнитной силы отталкивания.

Видео

Темы кодификатора ЕГЭ : электродвижущая сила, внутреннее сопротивление источника тока, закон Ома для полной электрической цепи.

До сих пор при изучении электрического тока мы рассматривали направленное движение свободных зарядов во внешней цепи , то есть в проводниках, подсоединённых к клеммам источника тока.

Как мы знаем, положительный заряд :

Уходит во внешнюю цепь с положительной клеммы источника;

Перемещается во внешней цепи под действием стационарного электрического поля, создаваемого другими движущимися зарядами;

Приходит на отрицательную клемму источника, завершая свой путь во внешней цепи.

Теперь нашему положительному заряду нужно замкнуть свою траекторию и вернуться на положительную клемму. Для этого ему требуется преодолеть заключительный отрезок пути - внутри источника тока от отрицательной клеммы к положительной. Но вдумайтесь: идти туда ему совсем не хочется! Отрицательная клемма притягивает его к себе, положительная клемма его от себя отталкивает, и в результате на наш заряд внутри источника действует электрическая сила , направленная против движения заряда (т.е. против направления тока).

Сторонняя сила

Тем не менее, ток по цепи идёт; стало быть, имеется сила, «протаскивающая» заряд сквозь источник вопреки противодействию электрического поля клемм (рис. 1 ).

Рис. 1. Сторонняя сила

Эта сила называется сторонней силой ; именно благодаря ей и функционирует источник тока. Сторонняя сила не имеет отношения к стационарному электрическому полю - у неё, как говорят, неэлектрическое происхождение; в батарейках, например, она возникает благодаря протеканию соответствующих химических реакций.

Обозначим через работу сторонней силы по перемещению положительного заряда q внутри источника тока от отрицательной клеммы к положительной. Эта работа положительна, так как направление сторонней силы совпадает с направлением перемещения заряда. Работа сторонней силы называется также работой источника тока .

Во внешней цепи сторонняя сила отсутствует, так что работа сторонней силы по перемещению заряда во внешней цепи равна нулю. Поэтому работа сторонней силы по перемещению заряда вокруг всей цепи сводится к работе по перемещению этого заряда только лишь внутри источника тока. Таким образом, - это также работа сторонней силы по перемещению заряда по всей цепи .

Мы видим, что сторонняя сила является непотенциальной - её работа при перемещении заряда по замкнутому пути не равна нулю. Именно эта непотенциальность и обеспечивает циркулирование электрического тока; потенциальное электрическое поле, как мы уже говорили ранее, не может поддерживать постоянный ток.

Опыт показывает, что работа прямо пропорциональна перемещаемому заряду . Поэтому отношение уже не зависит от заряда и является количественной характеристикой источника тока. Это отношение обозначается :

(1)

Данная величина называется электродвижущей силой (ЭДС) источника тока. Как видим, ЭДС измеряется в вольтах (В), поэтому название «электродвижущая сила» является крайне неудачным. Но оно давно укоренилось, так что приходится смириться.

Когда вы видите надпись на батарейке: «1,5 В», то знайте, что это именно ЭДС. Равна ли эта величина напряжению, которое создаёт батарейка во внешней цепи? Оказывается, нет! Сейчас мы поймём, почему.

Закон Ома для полной цепи

Любой источник тока обладает своим сопротивлением , которое называется внутренним сопротивлением этого источника. Таким образом, источник тока имеет две важных характеристики: ЭДС и внутреннее сопротивление.

Пусть источник тока с ЭДС, равной , и внутренним сопротивлением подключён к резистору (который в данном случае называется внешним резистором , или внешней нагрузкой , или полезной нагрузкой ). Всё это вместе называется полной цепью (рис. 2 ).

Рис. 2. Полная цепь

Наша задача - найти силу тока в цепи и напряжение на резисторе .

За время по цепи проходит заряд . Согласно формуле (1) источник тока совершает при этом работу:

(2)

Так как сила тока постоянна, работа источника целиком превращается в теплоту, которая выделяется на сопротивлениях и . Данное количество теплоты определяется законом Джоуля–Ленца:

(3)

Итак, , и мы приравниваем правые части формул (2) и (3) :

После сокращения на получаем:

Вот мы и нашли ток в цепи:

(4)

Формула (4) называется законом Ома для полной цепи .

Если соединить клеммы источника проводом пренебрежимо малого сопротивления , то получится короткое замыкание . Через источник при этом потечёт максимальный ток - ток короткого замыкания :

Из-за малости внутреннего сопротивления ток короткого замыкания может быть весьма большим. Например, пальчиковая батарейка разогревается при этом так, что обжигает руки.

Зная силу тока (формула (4) ), мы можем найти напряжение на резисторе с помощью закона Ома для участка цепи:

(5)

Это напряжение является разностью потенциалов между точками и (рис. 2 ). Потенциал точки равен потенциалу положительной клеммы источника; потенциал точки равен потенциалу отрицательной клеммы. Поэтому напряжение (5) называется также напряжением на клеммах источника .

Мы видим из формулы (5) , что в реальной цепи будет - ведь умножается на дробь, меньшую единицы. Но есть два случая, когда .

1. Идеальный источник тока . Так называется источник с нулевым внутренним сопротивлением. При формула (5) даёт .

2. Разомкнутая цепь . Рассмотрим источник тока сам по себе, вне электрической цепи. В этом случае можно считать, что внешнее сопротивление бесконечно велико: . Тогда величина неотличима от , и формула (5) снова даёт нам .

Смысл этого результата прост: если источник не подключён к цепи, то вольтметр, подсоединённый к полюсам источника, покажет его ЭДС .

КПД электрической цепи

Нетрудно понять, почему резистор называется полезной нагрузкой. Представьте себе, что это лампочка. Теплота, выделяющаяся на лампочке, является полезной , так как благодаря этой теплоте лампочка выполняет своё предназначение - даёт свет.

Количество теплоты, выделяющееся на полезной нагрузке за время , обозначим .

Если сила тока в цепи равна , то

Некоторое количество теплоты выделяется также на источнике тока:

Полное количество теплоты, которое выделяется в цепи, равно:

КПД электрической цепи - это отношение полезного тепла к полному:

КПД цепи равен единице лишь в том случае, если источник тока идеальный .

Закон Ома для неоднородного участка

Простой закон Ома справедлив для так называемого однородного участка цепи - то есть участка, на котором нет источников тока. Сейчас мы получим более общие соотношения, из которых следует как закон Ома для однородного участка, так и полученный выше закон Ома для полной цепи.

Участок цепи называется неоднородным , если на нём имеется источник тока. Иными словами, неоднородный участок - это участок с ЭДС.

На рис. 3 показан неоднородный участок, содержащий резистор и источник тока. ЭДС источника равна , его внутреннее сопротивление считаем равным нулю (усли внутреннее сопротивление источника равно , можно просто заменить резистор на резистор ).

Рис. 3. ЭДС «помогает» току:

Сила тока на участке равна , ток течёт от точки к точке . Этот ток не обязательно вызван одним лишь источником . Рассматриваемый участок, как правило, входит в состав некоторой цепи (не изображённой на рисунке), а в этой цепи могут присутствовать и другие источники тока. Поэтому ток является результатом совокупного действия всех источников, имеющихся в цепи.

Пусть потенциалы точек и равны соответственно и . Подчеркнём ещё раз, что речь идёт о потенциале стационарного электрического поля, порождённого действием всех источников цепи - не только источника, принадлежащего данному участку, но и, возможно, имеющихся вне этого участка.

Напряжение на нашем участке равно: . За время через участок проходит заряд , при этом стационарное электрическое поле совершает работу:

Кроме того, положительную работу совершает источник тока (ведь заряд прошёл сквозь него!):

Сила тока постоянна, поэтому суммарная работа по продвижению заряда , совершаемая на участке стационарным элетрическим полем и сторонними силами источника, целиком превращается в тепло: .

Подставляем сюда выражения для , и закон Джоуля–Ленца:

Сокращая на , получаем закон Ома для неоднородного участка цепи :

(6)

или, что то же самое:

(7)

Обратите внимание: перед стоит знак «плюс». Причину этого мы уже указывали - источник тока в данном случае совершает положительную работу, «протаскивая» внутри себя заряд от отрицательной клеммы к положительной. Попросту говоря, источник «помогает» току протекать от точки к точке .

Отметим два следствия выведенных формул (6) и (7) .

1. Если участок однородный, то . Тогда из формулы (6) получаем - закон Ома для однородного участка цепи.

2. Предположим, что источник тока обладает внутренним сопротивлением . Это, как мы уже упоминали, равносильно замене на :

Теперь замкнём наш участок, соединив точки и . Получим рассмотренную выше полную цепь. При этом окажется, что и предыдущая формула превратится в закон Ома для полной цепи:

Таким образом, закон Ома для однородного участка и закон Ома для полной цепи оба вытекают из закона Ома для неоднородного участка.

Может быть и другой случай подключения, когда источник «мешает» току идти по участку. Такая ситуация изображена на рис. 4 . Здесь ток, идущий от к , направлен против действия сторонних сил источника.

Рис. 4. ЭДС «мешает» току:

Как такое возможно? Очень просто: другие источники, имеющиеся в цепи вне рассматриваемого участка, «пересиливают» источник на участке и вынуждают ток течь против . Именно так происходит, когда вы ставите телефон на зарядку: подключённый к розетке адаптер вызывает движение зарядов против действия сторонних сил аккумулятора телефона, и аккумулятор тем самым заряжается!

Что изменится теперь в выводе наших формул? Только одно - работа сторонних сил станет отрицательной:

Тогда закон Ома для неоднородного участка примет вид:

(8)

где по-прежнему - напряжение на участке.

Давайте соберём вместе формулы (7) и (8) и запишем закон Ома для участка с ЭДС следующим образом:

Ток при этом течёт от точки к точке . Если направление тока совпадает с направлением сторонних сил, то перед ставится «плюс»; если же эти направления противоположны, то ставится «минус».

Электрический ток не протекает в медном проводе по той же причине, по которой остаётся неподвижной вода в горизонтальной трубе. Если один конец трубы соединить с резервуаром таким образом, чтобы образовалась разность давлений, жидкость будет вытекать из одного конца. Аналогичным образом, для поддержания постоянного тока необходимо внешнее воздействие, перемещающее заряды. Это воздействие называется электродвижущая сила или ЭДС.

Между концом XVIII и началом XIX века работы таких учёных, как Кулон, Лагранж и Пуассон, заложили математические основы определения электростатических величин. Прогресс в понимании электричества на этом историческом этапе очевиден. Франклин уже ввёл понятие «количество электрической субстанции», но пока ещё и он, ни его преемники не смогли его измерить.

Следуя за экспериментами Гальвани, Вольта пытался найти подтверждения того, что «гальванические жидкости» животного были одной природы со статическим электричеством. В поисках истины он обнаружил, что когда два электрода из разных металлов контактируют через электролит, оба заряжаются и остаются заряженными несмотря на замыкание контура нагрузкой. Это явление не соответствовало существующим представлениям об электричестве потому, что электростатические заряды в подобном случае должны были рекомбинировать.

Вольта ввёл новое определение силы, действующей в направлении разделения зарядов и поддержании их в таком состоянии. Он назвал её электродвижущей. Подобное объяснение описания работы батареи не вписывалось в теоретические основы физики того времени. В Кулоновской парадигме первой трети XIX века э. д. с. Вольта определялась способностью одних тел вырабатывать электричество в других.

Важнейший вклад в объяснение работы электрических цепей внёс Ом. Результаты ряда экспериментов привели его к построению теории электропроводности. Он ввёл величину «напряжение» и определил её как разность потенциалов на контактах. Подобно Фурье, который в своей теории различал количество тепла и температуру в теплопередаче, Ом создал модель по аналогии, связывающую количество перемещаемого заряда, напряжение и электропроводность. Закон Ома не противоречил накопленным знаниям об электростатическом электричестве.

Для поддержания электрического тока в проводнике требуется внешний источник энергии, создающий все время разность потенциалов между концами этого проводника. Такие источники энергии получили название источников электрической энергии (или источников тока).

Источники электрической энергии обладают определенной электродвижущей силой (сокращенно ЭДС ), которая создает и длительное время поддерживает разность потенциалов между концами проводника. Иногда говорят, что ЭДС создает электрический ток в цепи. Нужно помнить об условности такого определения, так как выше мы уже установили, что причина возникновения и существования электрического тока - электрическое поле.

Источник электрической энергии производит определенную работу, перемещая электрические заряды по всей замкнутой цепи..

Определение: Работа, совершаемая источником электрической энергии при переносе единицы положительного заряда по всей замкнутой цепи, называется ЭДС источника

За единицу измерения электродвижущей силы принят вольт (сокращенно вольт обозначается буквой В или V - «вэ» латинское).

ЭДС источника электрической энергии равна одному вольту, если при перемещении одного кулона электричества по всей замкнутой, цепи источник электрической энергии совершает работу, равную одному джоулю:

В практике для измерения ЭДС используются как более крупные, так и более мелкие единицы, а именно:

1 киловольт (кВ, kV), равный 1000 В;

1 милливольт (мВ, mV), равный одной тысячной доле вольта (10-3 В),

1 микровольт (мкВ, μV), равный одной миллионной доле вольта (10-6 В).

Очевидно, что 1 кВ = 1000 В; 1 В = 1000 мВ = 1 000 000 мкВ; 1 мВ= 1000 мкВ.

В настоящее, время существует несколько видов источников электрической энергии. Впервые в качестве источника электрической энергии была использована гальваническая батарея, состоящая из нескольких цинковых и медных кружков, между которыми была проложена кожа, смоченная в подкисленной воде. В гальванической батарее химическая энергия превращалась в электрическую (подробнее об этом будет рассказано в главе XVI). Свое название гальваническая батарея получила по имени итальянского физиолога Луиджи Гальвани (1737-1798), одного из основателей учения об электричестве.

Многочисленные опыты по усовершенствованию и практическому использованию гальванических батарей были проведены русским ученым Василием Владимировичем Петровым. Еще в начале прошлого века он создал самую большую в мире гальваническую батарею и использовал ее для ряда блестящих опытов.

Источники электрической энергии, работающие по принципу преобразования химической энергии в электрическую, называются химическими источниками электрической энергии.

Другим основным источником электрической энергий, получившим широкое применение в электротехнике и радиотехнике, является генератор. В генераторах механическая энергия преобразуется в электрическую.

На электрических схемах источники электрической энергии и генераторы обозначаются так, как это показано на рис. 1.

Рисунок 1. Условные обозначения источников электрической энергии: а - источник ЭДС, общее обозначение, б - источник тока, общее обозначение; в - химический источник электрической энергии; г - батарея химических источников; д - источник потоянного напряжения; е - источник переменного нарияжения; ж - генератор.

У химических источников электрической энергии и у генераторов электродвижущая сила проявляется одинаково, создавая на зажимах источника разность потенциалов и поддерживая ее длительное время. Эти зажимы называются полюсами источника электрической энергии . Один полюс источника электрической энергии имеет положительный потенциал (недостаток электронов), обозначается знаком плюс (+) и называется положительным полюсом. Другой полюс имеет отрицательный потенциал (избыток электронов), обозначается знаком минус (-) и называется отрицательным полюсом.

От источников электрической энергии электрическая энергия передается по проводам к ее потребителям (электрические лампы, электродвигатели, электрические дуги, электронагревательные приборы и т. д.).

Определение : Совокупность источника электрической энергии, ее потребителя и соединительных проводов называется электрической цепью.

Простейшая электрическая цепь показана на рис. 2.

Рисунок 2. Б - источник электрической энергии; SA - выключатель; EL - потребитель электрической энергии (лампа).

Для того чтобы по цепи проходил электрический ток, она должна быть замкнутой. По замкнутой электрической цепи непрерывно проходит ток, так как между полюсами источника электрической энергии существует некоторая разность потенциалов. Эта разность потенциалов называется напряжением источника и обозначается буквой U . Единицей измерения напряжения служит вольт. Так же как и ЭДС, напряжение может измеряться в киловольтах, милливольтах и микровольтах.

Для измерения величины ЭДС и напряжения применяется прибор, называемый вольтметром . Если вольтметр подключить непосредственно к полюсам источника электрической энергии, то при разомкнутой электрической цепи он покажет ЭДС источника электрической энергии, а при замкнутой - напряжение на его зажимах: (рис. 3).

Рисунок 3. Измерение ЭДС и напряжения источника электрической энергии: а- измерение ЭДС источника электрической энергии; б - измерение напряжения на зажимах источника электрической энергии..

Заметим, что напряжение на зажимах источника электрической энергии всегда меньше его ЭДС.