निबंध

विषय पर: "प्रजनन"

परिचय 3

1. प्रजनन के प्रकार 4

1.1 अलैंगिक प्रजनन 4

1.2 लैंगिक प्रजनन 6

2. जीवों का व्यक्तिगत विकास 10

2.1 भ्रूण विकास की अवधि 10

2.2 विकास की भ्रूणोत्तर अवधि 13

2.3 विकास के सामान्य पैटर्न. बायोजेनेटिक कानून 15

निष्कर्ष 18

सन्दर्भ 18

परिचय

पुनरुत्पादन की क्षमता, अर्थात्। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की नई पीढ़ी का उत्पादन जीवित जीवों की मुख्य विशेषताओं में से एक है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान, आनुवंशिक सामग्री को मूल पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है, जो न केवल किसी प्रजाति की, बल्कि विशिष्ट मूल व्यक्तियों की विशेषताओं का प्रजनन सुनिश्चित करता है। किसी प्रजाति के लिए, प्रजनन का अर्थ उसके मरने वाले प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करना है, जो प्रजातियों के अस्तित्व की निरंतरता सुनिश्चित करता है; इसके अलावा, उपयुक्त परिस्थितियों में, प्रजनन से प्रजातियों की कुल संख्या में वृद्धि संभव हो जाती है।

प्रत्येक नए व्यक्ति को, उस चरण तक पहुंचने से पहले, जिस पर वह प्रजनन करने में सक्षम है, वृद्धि और विकास के कई चरणों से गुजरना होगा। कुछ व्यक्ति शिकारियों, बीमारियों और विभिन्न यादृच्छिक घटनाओं द्वारा विनाश के परिणामस्वरूप प्रजनन चरण (या यौन परिपक्वता) तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं; इसलिए, प्रजातियां केवल इस शर्त पर जीवित रह सकती हैं कि प्रत्येक पीढ़ी प्रजनन में भाग लेने वाले मूल व्यक्तियों की तुलना में अधिक संतान पैदा करती है। व्यक्तियों के प्रजनन और विलुप्त होने के बीच संतुलन के आधार पर जनसंख्या के आकार में उतार-चढ़ाव होता है। कई अलग-अलग प्रचार रणनीतियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के अलग-अलग फायदे और नुकसान हैं; उन सभी का वर्णन इस सार में किया जाएगा।

1. प्रजनन के प्रकार

प्रजनन के विभिन्न रूप ज्ञात हैं, लेकिन उन सभी को दो प्रकारों में जोड़ा जा सकता है: यौन और अलैंगिक।

यौन प्रजनन से तात्पर्य पीढ़ियों के परिवर्तन और गोनाडों में बनी विशेष सेक्स कोशिकाओं से जीवों के विकास से है। इस मामले में, अलग-अलग माता-पिता द्वारा गठित दो रोगाणु कोशिकाओं के संलयन के परिणामस्वरूप एक नया जीव विकसित होता है। हालाँकि, अकशेरुकी जानवरों में, शुक्राणु और अंडे अक्सर एक ही जीव के शरीर में बनते हैं। इस घटना, उभयलिंगीपन को उभयलिंगीपन कहा जाता है। फूल वाले पौधे भी उभयलिंगी होते हैं। एंजियोस्पर्म (फूल वाले) पौधों की अधिकांश प्रजातियों में, एक उभयलिंगी फूल में पुंकेसर, जो पुरुष सेक्स कोशिकाएं (शुक्राणु कोशिकाएं) बनाते हैं, और स्त्रीकेसर, जिनमें अंडे होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। लगभग एक चौथाई प्रजातियों में, नर (स्टैमिनेट) और मादा (पिस्टिलेट) फूल स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, यानी। इनके फूल एकलिंगी होते हैं। इसका एक उदाहरण भांग है. कुछ पौधों (मकई, सन्टी) में नर और मादा दोनों फूल एक ही व्यक्ति पर दिखाई देते हैं।

जानवरों और पौधों की कुछ प्रजातियाँ विकसित होती हैं

अनिषेचित अंडा. इस प्रकार के प्रजनन को वर्जिन या पार्थेनोजेनेटिक कहा जाता है।

अलैंगिक प्रजनन की विशेषता यह है कि एक नया व्यक्ति गैर-यौन, दैहिक (शारीरिक) कोशिकाओं से विकसित होता है।

1.1 अलैंगिक प्रजनन

अलैंगिक प्रजनन के साथ, एक नया जीव एक कोशिका से या माँ की कई अलैंगिक (दैहिक) कोशिकाओं से उत्पन्न हो सकता है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक माता-पिता शामिल होता है। चूँकि पुत्री जीवों को जन्म देने वाली कोशिकाएँ माइटोसिस के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं, इसलिए सभी वंशज वंशानुगत विशेषताओं में मातृ व्यक्ति के समान होंगे।

चावल। 1. हरी यूग्लीना का प्रजनन

कई प्रोटोजोआ (अमीबा, हरा यूग्लीना, आदि), एककोशिकीय शैवाल (क्लैमाइडोमोनस) माइटोटिक कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं (चित्र 1)। अन्य एककोशिकीय कुछ निचले कवक, शैवाल (क्लोरेला), जानवर, उदाहरण के लिए मलेरिया मलेरिया प्लास्मोडियम का प्रेरक एजेंट, स्पोरुलेशन द्वारा विशेषता है। इस मामले में, कोशिका बड़ी संख्या में व्यक्तियों में टूट जाती है, जो उसके नाभिक के बार-बार विभाजन के परिणामस्वरूप मूल कोशिका में पहले बने नाभिकों की संख्या के बराबर होती है। बहुकोशिकीय जीव भी स्पोरुलेशन में सक्षम हैं: ये काई, उच्च कवक, बहुकोशिकीय शैवाल, टेरिडोफाइट्स और कुछ अन्य हैं।

एककोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में, मुकुलन भी अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। उदाहरण के लिए, यीस्ट कवक और कुछ सिलिअट्स (चूसने वाले सिलिअट्स) में, जब मातृ कोशिका पर नवोदित होता है, तो शुरू में एक नाभिक, एक कली युक्त एक छोटा ट्यूबरकल बनता है। यह बढ़ता है, मां के शरीर के आकार के करीब पहुंचता है और फिर अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व की ओर बढ़ता है। बहुकोशिकीय जीवों (मीठे पानी के हाइड्रा) में, गुर्दे में शरीर की दीवार की दोनों परतों की कोशिकाओं का एक समूह होता है। कली बढ़ती है, लंबी हो जाती है, और इसके अग्र सिरे पर एक मुँह खुलता है, जो जालों से घिरा होता है। मुकुलन एक छोटे हाइड्रा के निर्माण के साथ समाप्त होता है, जो फिर मातृ जीव से अलग हो जाता है।

बहुकोशिकीय जानवरों में, अलैंगिक प्रजनन उसी तरह होता है (जेलीफ़िश, एनेलिड्स, फ्लैटवर्म, इचिनोडर्म)। ऐसे प्रत्येक भाग से एक पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है।

पौधों में वानस्पतिक प्रसार व्यापक है, अर्थात्। शरीर के अंग कटिंग, टेंड्रिल, कंद। इस प्रकार, आलू तने के संशोधित भूमिगत भागों - कंदों द्वारा प्रजनन करते हैं। चमेली और विलो के अंकुर और कलम आसानी से जड़ पकड़ लेते हैं। अंगूर, किशमिश और आंवले को कटिंग का उपयोग करके प्रचारित किया जाता है।

स्ट्रॉबेरी टेंड्रिल के लंबे रेंगने वाले तने कलियों का निर्माण करते हैं, जो जड़ें जमाकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। कुछ पौधे, जैसे बेगोनिया, को पत्ती की कटिंग (पत्ती ब्लेड और डंठल) द्वारा प्रचारित किया जा सकता है। पत्ती के नीचे की ओर, उन स्थानों पर जहां बड़ी नसें शाखा करती हैं, जड़ें दिखाई देती हैं, ऊपरी तरफ कलियाँ होती हैं, और फिर अंकुर होते हैं।

जड़ का उपयोग वानस्पतिक प्रसार के लिए भी किया जाता है। बागवानी में, रसभरी, चेरी, प्लम और गुलाब को पार्श्व जड़ों से कलमों का उपयोग करके प्रचारित किया जाता है। डहलिया जड़ कंदों का उपयोग करके प्रजनन करते हैं। तने के प्रकंद के भूमिगत भाग का संशोधन भी नए पौधों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, प्रकंदों की सहायता से थीस्ल बोना प्रति 1 वर्ग मीटर मिट्टी में एक हजार से अधिक नए व्यक्ति पैदा कर सकता है।

1.2 लैंगिक प्रजनन

अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन के बहुत बड़े विकासवादी फायदे हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि संतान का जीनोटाइप माता-पिता दोनों के जीनों के संयोजन से उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप, जीवों की पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता बढ़ जाती है। चूंकि प्रत्येक पीढ़ी में नए संयोजन होते हैं, इसलिए अलैंगिक प्रजनन की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति अस्तित्व की नई स्थितियों के लिए अनुकूलित हो सकते हैं। नए जीन संयोजनों का उद्भव बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजातियों का अधिक सफल और तेजी से अनुकूलन सुनिश्चित करता है।

इस प्रकार, यौन प्रजनन का सार दो अलग-अलग स्रोतों - माता-पिता से आनुवंशिक जानकारी के वंशज की वंशानुगत सामग्री में संयोजन में निहित है।

सेक्स कोशिकाएं गोनाड में विकसित होती हैं: पुरुष शुक्राणु, महिला अंडाणु (या अंडे)। पहले मामले में, उनके विकास को शुक्राणुजनन कहा जाता है, दूसरे में - अंडजनन (लैटिन ओवो - अंडा से)।

रोगाणु कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में, कई चरणों को प्रतिष्ठित किया जाता है। पहला चरण प्रजनन की अवधि है, जिसमें प्राइमर्डियल रोगाणु कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संख्या में वृद्धि होती है।

दूसरा चरण विकास की अवधि है। अपरिपक्व नर युग्मकों में इसका उच्चारण नहीं होता है। इनका आकार थोड़ा बढ़ जाता है. इसके विपरीत, भविष्य के अंडों के अंडकोष आकार में बढ़ जाते हैं, कभी-कभी सैकड़ों, और अधिक बार हजारों और यहां तक कि लाखों बार। oocytes की वृद्धि शरीर की अन्य कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थों के कारण होती है। इस प्रकार, मछली, उभयचर और, काफी हद तक, सरीसृपों और पक्षियों में, अंडे का बड़ा हिस्सा जर्दी होता है। यह यकृत में संश्लेषित होता है, एक विशेष घुलनशील रूप में रक्त द्वारा अंडाशय तक पहुंचाया जाता है, बढ़ते हुए अंडाणु में प्रवेश करता है और वहां जर्दी प्लेटों के रूप में जमा हो जाता है। इसके अलावा, भविष्य की प्रजनन कोशिका में ही, कई प्रोटीन और बड़ी संख्या में विभिन्न आरएनए संश्लेषित होते हैं: परिवहन, राइबोसोमल और सूचनात्मक। जर्दी विकासशील भ्रूण को पोषण देने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों (वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आदि) का एक संग्रह है, और आरएनए विकास के प्रारंभिक चरण में प्रोटीन के संश्लेषण को सुनिश्चित करता है, जब इसकी अपनी विनाशकारी जानकारी का अभी तक उपयोग नहीं किया जाता है।

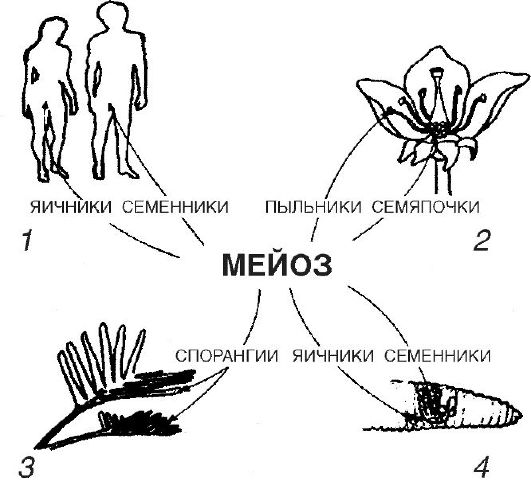

अगला चरण, परिपक्वता की अवधि, या अर्धसूत्रीविभाजन, चित्र 2 में प्रस्तुत किया गया है। परिपक्वता की अवधि में प्रवेश करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक द्विगुणित सेट और पहले से ही दोगुनी मात्रा में डीएनए होता है।

चावल। 2. रोगाणु कोशिकाओं की परिपक्वता (अर्धसूत्रीविभाजन)

अर्धसूत्रीविभाजन का सार यह है कि प्रत्येक सेक्स कोशिका को गुणसूत्रों का एक एकल, अगुणित, सेट प्राप्त होता है। हालाँकि, एक ही समय में, अर्धसूत्रीविभाजन एक ऐसा चरण है जिसके दौरान विभिन्न मातृ और पितृ गुणसूत्रों के संयोजन से जीन के नए संयोजन बनते हैं; वंशानुगत झुकावों का पुनर्संयोजन भी क्रॉसिंग ओवर के परिणामस्वरूप होता है - प्रक्रिया के दौरान समजात गुणसूत्रों के बीच वर्गों का आदान-प्रदान अर्धसूत्रीविभाजन का.

अर्धसूत्रीविभाजन में दो क्रमिक विभाजन शामिल होते हैं। माइटोसिस की तरह, प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में चार चरण होते हैं: प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़।

प्रथम (I) अर्धसूत्रीविभाजन. प्रोफ़ेज़ I की शुरुआत गुणसूत्रों के सर्पिलीकरण से होती है। जैसा कि आपको याद है, प्रत्येक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर पर जुड़े दो क्रोमैटिड होते हैं। फिर समजातीय गुणसूत्र एक-दूसरे के करीब आते हैं, एक गुणसूत्र के प्रत्येक क्रोमैटिड का प्रत्येक बिंदु दूसरे, समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड के संबंधित बिंदु के साथ जुड़ जाता है। अर्धसूत्रीविभाजन में समजात गुणसूत्रों को सटीक और निकट लाने की इस प्रक्रिया को संयुग्मन कहा जाता है। भविष्य में, ऐसे गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर हो सकता है - समान, या समजात, यानी समान जीन वाले क्षेत्रों का आदान-प्रदान। प्रोफ़ेज़ के अंत में, समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकारक बल उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले, वे सेंट्रोमियर क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और फिर अन्य क्षेत्रों में।

मेटाफ़ेज़ I में, गुणसूत्र सर्पिलीकरण अधिकतम होता है। संयुग्मित गुणसूत्र भूमध्य रेखा के साथ स्थित होते हैं, समजात गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर कोशिका के विभिन्न ध्रुवों का सामना करते हैं। धुरी के धागे उनसे जुड़े होते हैं।

एनाफ़ेज़ I में, समजात गुणसूत्रों की भुजाएँ अंततः अलग हो जाती हैं, और गुणसूत्र अलग-अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। परिणामस्वरूप, समजातीय गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े से केवल एक ही पुत्री कोशिका में प्रवेश करता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्र समूह अगुणित हो जाता है। हालाँकि, प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होते हैं, यानी, इसमें अभी भी डीएनए की दोगुनी मात्रा होती है।

टेलोफ़ेज़ I में, थोड़े समय के लिए एक परमाणु आवरण बनता है। अर्धसूत्रीविभाजन के पहले और दूसरे विभाजन के बीच अंतरावस्था के दौरान, डीएनए दोहराव नहीं होता है। परिपक्वता के पहले विभाजन के परिणामस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं पैतृक और मातृ गुणसूत्रों की संरचना में और, परिणामस्वरूप, जीन के सेट में भिन्न होती हैं।

उदाहरण के लिए, प्राइमर्डियल जर्म कोशिकाओं सहित सभी मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 23 पिता से और 23 माता से प्राप्त हुए। जब पहले अर्धसूत्रीविभाजन के बाद रोगाणु कोशिकाएं बनती हैं, तो शुक्राणुकोशिका और अंडाणु को भी 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। हालाँकि, एनाफ़ेज़ I में पैतृक और मातृ गुणसूत्रों के विचलन की यादृच्छिकता के कारण, परिणामी कोशिकाओं को पैतृक गुणसूत्रों के संयोजन की एक विस्तृत विविधता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, उनमें से एक में 3 पैतृक और 20 मातृ गुणसूत्र हो सकते हैं, दूसरे में 10 पैतृक और 13 मातृ, तीसरे में 20 पैतृक और 3 मातृ, आदि। संभावित संयोजनों की संख्या बहुत बड़ी है। यदि हम अर्धसूत्रीविभाजन के पहले विभाजन के प्रोफ़ेज़ में गुणसूत्रों के समजात वर्गों के आदान-प्रदान को भी ध्यान में रखते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्येक परिणामी रोगाणु कोशिका आनुवंशिक रूप से अद्वितीय है, क्योंकि इसमें जीन का अपना अनूठा सेट होता है।

नतीजतन, अर्धसूत्रीविभाजन संयोजनात्मक जीनोटाइपिक परिवर्तनशीलता का आधार है।

दूसरा (II) अर्धसूत्रीविभाजन। अर्धसूत्रीविभाजन का दूसरा विभाजन आम तौर पर सामान्य माइटोटिक विभाजन की तरह ही आगे बढ़ता है, एकमात्र अंतर यह है कि विभाजित कोशिका अगुणित होती है। एनाफ़ेज़ II में, प्रत्येक गुणसूत्र में बहन क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाले सेंट्रोमियर विभाजित होते हैं, और क्रोमैटिड्स, माइटोसिस की तरह, इस क्षण से स्वतंत्र गुणसूत्र बन जाते हैं। टेलोफ़ेज़ II के पूरा होने के साथ, अर्धसूत्रीविभाजन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है: मूल प्राथमिक रोगाणु कोशिका से चार अगुणित कोशिकाएँ बनती हैं।

पुरुषों में, ये सभी युग्मक - शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। महिलाओं में, असमान अर्धसूत्रीविभाजन के कारण, केवल एक कोशिका ही व्यवहार्य अंडे का उत्पादन करती है। अन्य तीन संतति कोशिकाएँ बहुत छोटी होती हैं; वे तथाकथित मार्गदर्शक, या कम करने वाले शरीर में बदल जाती हैं, जो जल्द ही मर जाती हैं। जैविक दृष्टिकोण से, केवल एक अंडे का निर्माण और तीन आनुवंशिक रूप से पूर्ण मार्गदर्शक निकायों की मृत्यु एक कोशिका में सभी आरक्षित पोषक तत्वों को संरक्षित करने की आवश्यकता के कारण होती है जो भविष्य के भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होंगे।

गठन की अवधि में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुरूप एक निश्चित आकार और आकार प्राप्त करती हैं।

परिपक्वता की प्रक्रिया के दौरान, मादा जनन कोशिकाएं झिल्लियों से ढक जाती हैं और अर्धसूत्रीविभाजन के पूरा होने के तुरंत बाद निषेचन के लिए तैयार हो जाती हैं। कई मामलों में, उदाहरण के लिए सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों में, अंडे के आसपास की कोशिकाओं की गतिविधि के कारण, इसके चारों ओर कई अतिरिक्त झिल्ली दिखाई देती हैं। उनका कार्य अंडे और विकासशील भ्रूण को बाहरी प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है। शुक्राणु के विभिन्न आकार और आकार हो सकते हैं।

शुक्राणु का कार्य अंडे तक आनुवंशिक जानकारी पहुंचाना और उसके विकास को प्रोत्साहित करना है। गठित शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी तंत्र होता है, जो एंजाइमों को स्रावित करता है जो निषेचन के दौरान, यानी शुक्राणु और अंडे के संलयन के दौरान अंडे की झिल्ली को भंग कर देता है। परिणामी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज कहा जाता है।

2. जीवों का व्यक्तिगत विकास

व्यक्तिगत विकास, या ओटोजेनेसिस, किसी व्यक्ति के जीवन की पूरी अवधि को संदर्भित करता है, जिस क्षण से शुक्राणु अंडे के साथ विलय होता है और जीव की मृत्यु तक युग्मनज का निर्माण होता है। ओटोजेनेसिस को दो अवधियों में विभाजित किया गया है: 1) युग्मनज के निर्माण से लेकर जन्म तक या अंडे की झिल्लियों से बाहर निकलने तक भ्रूण; 2) अंडे की झिल्लियों से बाहर निकलने या जन्म से लेकर जीव की मृत्यु तक पोस्टएम्ब्रायोनिक।

वह विज्ञान जो भ्रूण अवस्था में जीवों के व्यक्तिगत विकास के पैटर्न का अध्ययन करता है, भ्रूणविज्ञान (ग्रीक भ्रूण भ्रूण से) कहलाता है।

2.1 भ्रूण विकास की अवधि

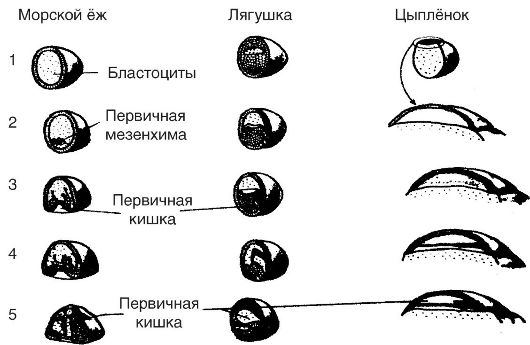

अधिकांश बहुकोशिकीय जानवरों में, उनके संगठन की जटिलता की परवाह किए बिना, भ्रूण के विकास के चरण समान होते हैं। भ्रूण काल में, तीन मुख्य चरण होते हैं: दरार, गैस्ट्रुलेशन और प्राथमिक ऑर्गोजेनेसिस।

बंटवारे अप। किसी जीव का विकास एकल कोशिका अवस्था से शुरू होता है। एक निषेचित अंडा एक कोशिका है और साथ ही अपने विकास के प्रारंभिक चरण में एक जीव है। बार-बार विभाजन के परिणामस्वरूप, एककोशिकीय जीव बहुकोशिकीय में बदल जाता है। द्विगुणित नाभिक, जो शुक्राणु और अंडे के संलयन के माध्यम से निषेचन के दौरान प्रकट होता है, कुछ ही मिनटों में विभाजित होना शुरू हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी इसके साथ विभाजित हो जाता है। प्रत्येक विभाजन के साथ परिणामी कोशिकाओं का आकार घटता जाता है, इसलिए विभाजन प्रक्रिया को दरार कहा जाता है। विखंडन की अवधि के दौरान, सेलुलर सामग्री आगे के विकास के लिए जमा होती है। विखंडन एक बहुकोशिकीय भ्रूण, ब्लास्टुला के निर्माण के साथ समाप्त होता है। ब्लास्टुला में द्रव से भरी एक गुहा होती है, जिसे प्राथमिक शरीर गुहा कहा जाता है।

ऐसे मामलों में जहां अंडे के साइटोप्लाज्म में बहुत कम जर्दी होती है (जैसा कि लांसलेट में) या अपेक्षाकृत कम होती है (जैसा कि मेंढक में), विखंडन पूरा हो जाता है, यानी, अंडा पूरी तरह से विभाजित हो जाता है।

अन्यथा पक्षियों में विखंडन का काल आता है। जर्दी-मुक्त साइटोप्लाज्म मुर्गी के अंडे की कुल मात्रा का केवल 1% बनाता है; अंडे का संपूर्ण शेष साइटोप्लाज्म, और इसलिए युग्मनज, जर्दी के द्रव्यमान से भरा होता है। यदि आप मुर्गी के अंडे को करीब से देखते हैं, तो उसके एक ध्रुव पर सीधे जर्दी पर आप एक छोटा सा धब्बा देख सकते हैं - एक ब्लास्टुला, या जर्मिनल डिस्क, जो नाभिक वाले साइटोप्लाज्म के जर्दी-मुक्त खंड को कुचलने के परिणामस्वरूप बनता है। ऐसे में क्रशिंग को अधूरा कहा जाता है। अधूरा विखंडन भी कुछ मछलियों और सरीसृपों की विशेषता है।

सभी मामलों में, लैंसलेट, और उभयचर, और पक्षियों, साथ ही अन्य जानवरों दोनों में, ब्लास्टुला चरण में कोशिकाओं की कुल मात्रा युग्मनज की मात्रा से अधिक नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, युग्मनज का माइटोटिक विभाजन मां की मात्रा के परिणामस्वरूप बेटी कोशिकाओं की वृद्धि के साथ नहीं होता है, और क्रमिक विभाजनों की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप उनका आकार उत्तरोत्तर कम होता जाता है। दरार के दौरान समसूत्री कोशिका विभाजन की यह विशेषता सभी जानवरों में निषेचित अंडों के विकास के दौरान देखी जाती है।

कुचलने की कुछ अन्य विशेषताएं भी विभिन्न पशु प्रजातियों की विशेषता हैं। उदाहरण के लिए, ब्लास्टुला की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का द्विगुणित समूह होता है, संरचना में समान होते हैं और मुख्य रूप से उनमें मौजूद जर्दी की मात्रा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसी कोशिकाएँ, जिनमें कुछ कार्य करने के लिए विशेषज्ञता के लक्षण नहीं होते, अविशिष्ट (या अविभाजित) कोशिकाएँ कहलाती हैं। दरार की एक अन्य विशेषता वयस्क जीव की कोशिकाओं की तुलना में ब्लास्टोमेरेस का बेहद छोटा माइटोटिक चक्र है। बहुत ही छोटे इंटरफ़ेज़ के दौरान, केवल डीएनए दोहराव होता है।

जठराग्नि. ब्लास्टुला, एक नियम के रूप में, विकास प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ब्लास्टोमेरेस (उदाहरण के लिए, 3000 कोशिकाओं से लैंसलेट में) से मिलकर एक नए चरण में गुजरता है, जिसे गैस्ट्रुला (ग्रीक गैस्टर पेट से) कहा जाता है। इस स्तर पर भ्रूण में कोशिकाओं की स्पष्ट रूप से अलग-अलग परतें होती हैं - तथाकथित रोगाणु परतें: बाहरी, या एक्टोडर्म (ग्रीक एक्टोस से - बाहर स्थित), और आंतरिक, या एंडोडर्म (ग्रीक एंटोस से - अंदर स्थित) . गैस्ट्रुला के निर्माण की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के समूह को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है।

लांसलेट में, गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला के ध्रुवों में से एक को दूसरे की ओर अंदर की ओर आक्रमण करके किया जाता है; अन्य जानवरों में, या तो ब्लास्टुला की दीवार के प्रदूषण द्वारा, या छोटी कोशिकाओं के साथ विशाल वनस्पति ध्रुव को उखाड़कर किया जाता है। पशु खंभा.

बहुकोशिकीय जंतुओं में, सहसंयोजकों को छोड़कर, गैस्ट्रुलेशन के समानांतर या, लैंसलेट की तरह, इसके बाद, तीसरी रोगाणु परत मेसोडर्म (मध्य में स्थित ग्रीक मेसोस से) प्रकट होती है, जो एक्टो- के बीच स्थित सेलुलर तत्वों का एक समूह है। और प्राथमिक शरीर गुहा ब्लास्टोसेले में एंडोडर्म। मेसोडर्म की उपस्थिति के साथ, भ्रूण तीन-परत वाला हो जाता है।

इस प्रकार, गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया का सार कोशिका द्रव्यमान की गति है। भ्रूण की कोशिकाएं व्यावहारिक रूप से विभाजित होती हैं और बढ़ती नहीं हैं। हालाँकि, इस स्तर पर भ्रूण कोशिकाओं की आनुवंशिक जानकारी का उपयोग शुरू होता है, और भेदभाव के पहले लक्षण दिखाई देते हैं।

विभेदन, या विभेदीकरण, इसके घटित होने की प्रक्रिया और व्यक्तिगत कोशिकाओं और भ्रूण के भागों के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक अंतर में वृद्धि है। रूपात्मक दृष्टिकोण से, भिन्नता एक विशिष्ट संरचना की कई सौ प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण में व्यक्त की जाती है जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अविशिष्ट ब्लास्टुला कोशिकाओं से, त्वचा की उपकला कोशिकाएं, आंतों की उपकला, फेफड़े, तंत्रिका और मांसपेशी कोशिकाएं आदि धीरे-धीरे उभरती हैं। जैव रासायनिक दृष्टिकोण से, कोशिका विशेषज्ञता कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित करने की क्षमता में निहित है जो केवल किसी दिए गए कोशिका प्रकार की विशेषता हैं। लिम्फोसाइट्स सुरक्षात्मक प्रोटीन एंटीबॉडी, मांसपेशियों की कोशिकाओं सिकुड़ा प्रोटीन मायोसिन को संश्लेषित करते हैं। प्रत्येक प्रकार की कोशिका अपने स्वयं के प्रोटीन का उत्पादन करती है, जो उसके लिए अद्वितीय है। कोशिकाओं की जैव रासायनिक विशेषज्ञता जीन की चयनात्मक, विभेदक गतिविधि द्वारा सुनिश्चित की जाती है, यानी, विभिन्न रोगाणु परतों की कोशिकाओं में, कुछ अंगों और प्रणालियों की शुरुआत, जीन के विभिन्न समूह कार्य करना शुरू करते हैं।

विभिन्न पशु प्रजातियों में, समान रोगाणु परतें समान अंगों और ऊतकों को जन्म देती हैं। इसका मतलब यह है कि वे समजातीय हैं। इस प्रकार, बाहरी रोगाणु परत की कोशिकाओं से - एक्टोडर्म - आर्थ्रोपोड्स में, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों सहित कॉर्डेट्स, त्वचा और उनके डेरिवेटिव, साथ ही तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग बनते हैं। अधिकांश जानवरों की रोगाणु परतों की समरूपता पशु जगत की एकता के प्रमाणों में से एक है।

ऑर्गोजेनेसिस। गैस्ट्रुलेशन के पूरा होने के बाद, भ्रूण अक्षीय अंगों का एक परिसर बनाता है: तंत्रिका ट्यूब, नॉटोकॉर्ड और आंत्र ट्यूब। लैंसलेट में, अक्षीय अंग निम्नानुसार बनते हैं: भ्रूण के पृष्ठीय पक्ष पर एक्टोडर्म मध्य रेखा के साथ झुकता है, एक खांचे में बदल जाता है, और इसके दाएं और बाएं स्थित एक्टोडर्म इसके किनारों पर बढ़ने लगता है। नाली, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत, एक्टोडर्म के नीचे डूब जाती है, और इसके किनारे बंद हो जाते हैं। एक न्यूरल ट्यूब बनती है। एक्टोडर्म का शेष भाग त्वचा उपकला का प्रारंभिक हिस्सा है।

एंडोडर्म का पृष्ठीय भाग, जो सीधे तंत्रिका मूल के नीचे स्थित होता है, एंडोडर्म के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता है और एक घने रज्जु में बदल जाता है जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। एंडोडर्म के शेष भाग से, मेसोडर्म और आंतों के उपकला का विकास होता है। भ्रूण कोशिकाओं के और अधिक विभेदन से रोगाणु परतों - अंगों और ऊतकों के कई व्युत्पन्नों का उद्भव होता है। रोगाणु परतों को बनाने वाली कोशिकाओं के विशेषज्ञता की प्रक्रिया में, एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग, त्वचा उपकला और दाँत तामचीनी का निर्माण होता है; एंडोडर्म आंतों के उपकला से, पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्न्याशय, गलफड़ों और फेफड़ों के उपकला से; मेसोडर्म मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक से, जिसमें ढीले संयोजी ऊतक, उपास्थि और हड्डी के ऊतक, रक्त और लसीका, साथ ही संचार प्रणाली, गुर्दे, गोनाड शामिल हैं।

2.2 विकास की भ्रूणोत्तर अवधि

जन्म के समय या अंडे के छिलके से जीव की रिहाई के समय, भ्रूण की अवधि समाप्त हो जाती है और विकास की पोस्ट-भ्रूण अवधि शुरू हो जाती है। भ्रूण के बाद का विकास प्रत्यक्ष या परिवर्तन (कायापलट) के साथ हो सकता है।

प्रत्यक्ष विकास (सरीसृपों, पक्षियों, स्तनधारियों में) के दौरान, छोटे आकार का एक जीव अंडे के छिलके से या माँ के शरीर से निकलता है, लेकिन एक वयस्क जानवर की विशेषता वाले सभी मुख्य अंग पहले ही बन चुके होते हैं। इस मामले में भ्रूण के बाद का विकास मुख्य रूप से वृद्धि और यौवन तक कम हो जाता है।

कायापलट के साथ विकास के दौरान, अंडे से एक लार्वा निकलता है, जो आमतौर पर एक वयस्क जानवर की तुलना में संरचना में सरल होता है, जिसमें विशेष लार्वा अंग होते हैं जो वयस्क अवस्था में अनुपस्थित होते हैं। लार्वा खाता है, बढ़ता है, और समय के साथ लार्वा अंगों को वयस्क व्यक्तियों की विशेषता वाले अंगों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नतीजतन, कायापलट के दौरान, लार्वा अंग नष्ट हो जाते हैं और वयस्क जानवरों की विशेषता वाले अंग प्रकट होते हैं।

आइए हम अप्रत्यक्ष प्रसवोत्तर विकास के कई उदाहरण देखें। एस्किडियन लार्वा (फ़ाइलम कॉर्डेटा, सबफ़ाइलम लार्वा-कॉर्डेटा) में कॉर्डेट्स की सभी मुख्य विशेषताएं हैं: एक नोटोकॉर्ड, एक तंत्रिका ट्यूब, और ग्रसनी में गिल स्लिट। यह स्वतंत्र रूप से तैरता है, फिर समुद्र के तल पर कुछ ठोस सतह से जुड़ जाता है, जहां कायापलट होता है: इसकी पूंछ, नॉटोकॉर्ड और मांसपेशियां गायब हो जाती हैं, और तंत्रिका ट्यूब अलग-अलग कोशिकाओं में टूट जाती है, जिनमें से अधिकांश फागोसाइटोज्ड होती हैं। लार्वा तंत्रिका तंत्र के सभी अवशेष कोशिकाओं का एक समूह है जो तंत्रिका नाड़ीग्रन्थि को जन्म देते हैं। एक संलग्न जीवन शैली का नेतृत्व करने वाले एक वयस्क जलोदर की शारीरिक संरचना कॉर्डेट्स के संगठन की सामान्य विशेषताओं से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। ओण्टोजेनेसिस की विशेषताओं का केवल ज्ञान ही जलोदर की व्यवस्थित स्थिति को निर्धारित करना संभव बनाता है: लार्वा की संरचना कॉर्डेट्स से उनकी उत्पत्ति का संकेत देती है जो एक मुक्त जीवन शैली का नेतृत्व करते थे। कायापलट की प्रक्रिया के दौरान, एस्किडियन एक गतिहीन जीवन शैली में बदल जाते हैं, और इसलिए उनका संगठन सरल हो जाता है।

उभयचरों का लार्वा रूप एक टैडपोल है, जिसकी विशेषता गिल स्लिट, एक पार्श्व रेखा, दो-कक्षीय हृदय और रक्त परिसंचरण का एक चक्र है। कायापलट की प्रक्रिया के दौरान, जो थायराइड हार्मोन के प्रभाव में होता है, पूंछ सुलझ जाती है, अंग दिखाई देते हैं, पार्श्व रेखा गायब हो जाती है, फेफड़े और रक्त परिसंचरण का दूसरा चक्र विकसित होता है। टैडपोल और मछली (पार्श्व रेखा, हृदय और संचार प्रणाली की संरचना, गिल स्लिट) की कई संरचनात्मक विशेषताओं की समानता उल्लेखनीय है।

कीड़ों का विकास भी कायापलट के उदाहरण के रूप में काम कर सकता है। बटरफ्लाई कैटरपिलर या ड्रैगनफ्लाई लार्वा वयस्क जानवरों से संरचना, जीवनशैली और निवास स्थान में काफी भिन्न होते हैं और अपने पूर्वजों, एनेलिड्स से मिलते जुलते हैं।

भ्रूण के बाद के विकास की अवधि अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, प्रजाति के आधार पर, मेफ़्लाइज़ लार्वा अवस्था में 2-3 साल तक जीवित रहती हैं, और परिपक्व अवस्था में 2-3 घंटे से लेकर 2-3 दिन तक जीवित रहती हैं। ज्यादातर मामलों में, भ्रूण के बाद की अवधि लंबी होती है। मनुष्यों में, इसमें यौवन चरण, परिपक्वता चरण और वृद्धावस्था चरण शामिल हैं।

स्तनधारियों और मनुष्यों में, यौवन और गर्भावस्था की अवधि पर जीवन प्रत्याशा की निर्भरता ज्ञात है। जीवन प्रत्याशा आमतौर पर अधिक होती है

ओटोजेनेसिस की पूर्व-प्रजनन अवधि 5-8 गुना।

भ्रूण के बाद का विकास वृद्धि के साथ होता है। अनिश्चित विकास, जो जीवन भर जारी रहता है, और निश्चित विकास, जो एक निश्चित अवधि तक सीमित होता है, के बीच अंतर किया जाता है। लकड़ी के पौधों, कुछ मोलस्क, कशेरुक, मछली और चूहों में अनिश्चित वृद्धि देखी जाती है।

कई जानवरों में, यौन परिपक्वता तक पहुंचने के तुरंत बाद विकास रुक जाता है। मनुष्यों में विकास 20-25 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है।

2.3 विकास के सामान्य पैटर्न. बायोजेनेटिक कानून

सभी बहुकोशिकीय जीव एक निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। एक ही प्रकार के जानवरों में भ्रूण का विकास काफी हद तक समान होता है। सभी कॉर्डेट्स में, भ्रूण काल में, अक्षीय कंकाल नॉटोकॉर्ड का निर्माण होता है, तंत्रिका ट्यूब दिखाई देती है, और ग्रसनी के पूर्वकाल भाग में गिल स्लिट बनते हैं। कॉर्डेट्स की संरचनात्मक योजना भी समान होती है। विकास के प्रारंभिक चरण में, कशेरुकी भ्रूण बहुत समान होते हैं (चित्र 3)। ये तथ्य के. बेयर द्वारा तैयार किए गए भ्रूण समानता के कानून की वैधता की पुष्टि करते हैं: "भ्रूण प्रारंभिक चरण से ही, प्रकार के भीतर एक निश्चित सामान्य समानता प्रदर्शित करता है।" विभिन्न व्यवस्थित समूहों के भ्रूणों की समानता उनकी सामान्य उत्पत्ति को इंगित करती है। इसके बाद, भ्रूण की संरचना से वर्ग, जीनस, प्रजाति की विशेषताओं और अंत में, किसी दिए गए व्यक्ति की विशेषताओं का पता चलता है। विकास के दौरान भ्रूण की विशेषताओं के विचलन को भ्रूणीय विचलन कहा जाता है और यह जानवरों के एक विशेष व्यवस्थित समूह के विकास, किसी प्रजाति के विकास के इतिहास को दर्शाता है।

चावल। 3. कशेरुकियों में रोगाणु समानता: 1 मोनोट्रेम (एकिडना), 2 मार्सुपियल्स (कंगारू), 3 आर्टियोडैक्टिल (हिरण), 4 मांसाहारी (बिल्ली), 5 प्राइमेट (बंदर), 6 - मनुष्य

विकास के प्रारंभिक चरण में भ्रूणों के बीच बड़ी समानता

बाद के चरणों में मतभेद की घटना की अपनी व्याख्या है।

विकास के दौरान शरीर परिवर्तनशीलता के अधीन है।

उत्परिवर्तन प्रक्रिया उन जीनों को प्रभावित करती है जो सबसे कम उम्र के भ्रूणों की संरचनात्मक और चयापचय विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। लेकिन उनमें जो संरचनाएं उत्पन्न होती हैं (दूर के पूर्वजों की प्राचीन विशेषताएं) आगे के विकास की प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसा कि संकेत दिया गया है, नॉटोकॉर्ड प्रिमोर्डियम तंत्रिका ट्यूब के निर्माण को प्रेरित करता है, और इसके नुकसान से विकास रुक जाता है। इसलिए, प्रारंभिक चरणों में परिवर्तन आमतौर पर व्यक्ति के अविकसितता और मृत्यु का कारण बनते हैं। इसके विपरीत, बाद के चरणों में परिवर्तन, कम महत्वपूर्ण लक्षणों को प्रभावित करते हुए, जीव के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और ऐसे मामलों में प्राकृतिक चयन द्वारा उठाए जाते हैं।

आधुनिक जानवरों के विकास के भ्रूण काल में उनके दूर के पूर्वजों की विशेषताओं की उपस्थिति अंगों की संरचना में विकासवादी परिवर्तनों को दर्शाती है।

अपने विकास में जीव एककोशिकीय अवस्था (जाइगोट अवस्था) से गुजरता है, जिसे आदिम अमीबा की फाइलोजेनेटिक अवस्था की पुनरावृत्ति माना जा सकता है। सभी कशेरुकियों में, उनके उच्चतम प्रतिनिधियों सहित, एक नॉटोकॉर्ड बनता है, जिसे बाद में रीढ़ द्वारा बदल दिया जाता है, और उनके पूर्वजों में, लांसलेट द्वारा देखते हुए, नॉटोकॉर्ड जीवन भर बना रहता है। मनुष्यों सहित पक्षियों और स्तनधारियों के भ्रूण विकास के दौरान, ग्रसनी में गिल स्लिट और संबंधित सेप्टा दिखाई देते हैं। स्थलीय कशेरुकियों के भ्रूण में गिल तंत्र के कुछ हिस्सों के गठन के तथ्य को मछली जैसे पूर्वजों से उनकी उत्पत्ति से समझाया गया है जो गलफड़ों से सांस लेते थे। गठन की प्रारंभिक अवधि में मानव भ्रूण के हृदय की संरचना मछली के इस अंग की संरचना से मिलती जुलती है: इसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। बिना दांत वाली व्हेल के दांत भ्रूण काल के दौरान विकसित होते हैं। ये दाँत फूटते नहीं, नष्ट होकर घुल जाते हैं।

यहां दिए गए उदाहरण और कई अन्य उदाहरण जीवों के व्यक्तिगत विकास और उनके ऐतिहासिक विकास के बीच गहरे संबंध की ओर इशारा करते हैं। यह संबंध 19वीं सदी में एफ. मुलर और ई. हेकेल द्वारा तैयार किए गए बायोजेनेटिक कानून में व्यक्त किया गया है: प्रत्येक व्यक्ति का ओटोजेनेसिस (व्यक्तिगत विकास) उस प्रजाति के फाइलोजेनी (ऐतिहासिक विकास) की एक छोटी और तीव्र पुनरावृत्ति है जिससे यह व्यक्ति जुड़ा है। संबंधित है.

निष्कर्ष

सार पर काम पूरा करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि पुनरुत्पादन, या स्व-प्रजनन की क्षमता, जैविक प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। प्रजनन बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों तक, बिना किसी अपवाद के सभी जीवित जीवों में निहित एक गुण है।

जानवरों और पौधों, बैक्टीरिया और कवक की किसी भी प्रजाति का अस्तित्व, मूल व्यक्तियों और उनकी संतानों के बीच निरंतरता प्रजनन के माध्यम से ही बनी रहती है। स्व-प्रजनन से निकटता से संबंधित जीवित चीजों की एक और संपत्ति है।जीवों का विकास. यहयह पृथ्वी पर सभी जीवन में भी अंतर्निहित है: सबसे छोटे एककोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय पौधे और जानवर।

ग्रन्थसूची

बोगेन जी. आधुनिक जीव विज्ञान। - एम.: मीर, 1970।

ग्रीन एन., स्टाउट डब्ल्यू., टेलर डी. बायोलॉजी: 3 खंडों में। टी. 3: ट्रांस। अंग्रेजी/एड से. आर. सोपर. - एम.: मीर, 1990।

ममोनतोव एस.जी. जीवविज्ञान। सामान्य पैटर्न. एम.: बस्टर्ड, 2002.

जानवरों से इंसानों तक. एम.: नौका, 1971.

स्ल्युसारेव ए.ए. सामान्य आनुवंशिकी के साथ जीव विज्ञान। - एम.: मेडिसिन, 1978।

व्याख्यान संख्या 3 ओटोजेनेसिस

1. युग्मकजनन

2. भ्रूण काल

3. भ्रूणोत्तर काल

ओटोजेनेसिस- युग्मनज से जैविक मृत्यु तक किसी जीव का व्यक्तिगत विकास। progenesis- ओटोजेनेसिस से पहले की अवधि में गैमेटोजेनेसिस और निषेचन शामिल है। मनुष्य का बढ़ाव-प्रजातियों का विकासवादी विकास।

मनुष्य की विशेषता यौन प्रजनन है; इसकी विशेषता है: गोनाड, युग्मक की उपस्थिति, निषेचन की प्रक्रिया, और यौन द्विरूपता।

युग्मकजनन -जनन कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया ओवोजेनेसिस -अंडाणु परिपक्वता, शुक्राणुजनन– शुक्राणु. युग्मकजनन शरीर के जननग्रंथियों में होता है। युग्मक भ्रूण उपकला कोशिकाओं से बनते हैं, जो जीव के विकास की भ्रूण अवधि के दौरान बनते हैं।

निर्माण की प्रक्रिया में, रोगाणु कोशिकाएं तीन चरणों से गुजरती हैं:

1. प्रजनन अवधि (भ्रूण उपकला की कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं);

2. विकास काल;

3. परिपक्वता की अवधि में, कोशिकाएं अर्धसूत्रीविभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है (चित्र 5)।

चावल। 5. जनन कोशिकाओं का विभाजन

शुक्राणु वृषण की वीर्य नलिकाओं में परिपक्व होते हैं। वीर्य नलिकाओं के बीच स्थित है अंतरालीय ऊतक, पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन - टेस्टोस्टेरोन. पुरुष सेक्स हार्मोन - एण्ड्रोजन, प्रजनन कार्य, युग्मकजनन और माध्यमिक यौन विशेषताओं के गठन को विनियमित करें। शुक्राणु 70 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। वीर्य नलिकाओं में परिपक्वता के विभिन्न चरणों में युग्मक होते हैं। 5 मिली में. मानव वीर्य द्रव में 12 मिलियन शुक्राणु होते हैं। वे नकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं, चार्ज उन्हें एक साथ चिपकने से रोकता है। नर युग्मकों की बड़ी संख्या जैविक रूप से समीचीन है; उनकी संख्या में 40% की कमी से निषेचन की प्रक्रिया असंभव हो जाती है। शुक्राणु छोटी, गतिशील कोशिकाएं होती हैं जिनमें सिर, गर्दन और पूंछ होती है। सिर पर है एक्रोसोम,एक संशोधित लाइसोसोम, इसमें एंजाइम होते हैं जो निषेचन के दौरान अंडे की झिल्ली को भंग कर देते हैं। जीवन प्रत्याशा 6 से 72 घंटे तक है।

ओोजेनेसिस महिला शरीर के विकास के भ्रूण काल में शुरू होता है। अर्धसूत्रीविभाजन के पहले विभाजन के प्रोफ़ेज़ चरण में, जब संयुग्मन और क्रॉसिंग ओवर होता है, तो एक अस्थायी विराम होता है। लड़की के यौवन के दौरान अंडे का आगे का विकास फिर से शुरू होता है। महिला सेक्स हार्मोन के प्रभाव में - एस्ट्रोजेन, एक कूप, एक सेलुलर पुटिका जो कोशिका की रक्षा और पोषण करती है, पहले क्रम के अंडाणु के चारों ओर बनती है।

जैसे ही कूप परिपक्व होता है, यह अंडाशय के किनारे तक चला जाता है और फिर फट जाता है; अंडे के विकास के इस चरण को डिम्बग्रंथि या कूपिक कहा जाता है; यह 12 दिनों तक रहता है। कूप के टूटने और अंडाशय से पेट की गुहा में अंडे के निकलने को ओव्यूलेशन कहा जाता है।

ओव्यूलेशन के बाद निषेचन संभव है। मादा युग्मक को फैलोपियन ट्यूब के फ़िम्ब्रिया द्वारा पकड़ लिया जाता है। सिलिअटेड एपिथेलियम की मदद से, यह गर्भाशय में चला जाता है, गर्भाशय चरण 12-14 दिनों तक रहता है। इस समय तक, महिला सेक्स हार्मोन के प्रभाव में, गर्भाशय उपकला ढीली हो जाती है। यदि निषेचन नहीं होता है, तो गर्भाशय की दीवारों की चिकनी मांसपेशियों के संकुचन के परिणामस्वरूप उपकला और अंडे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को मेन्सिस कहा जाता है और यह 3-4 दिनों तक चलती है। इस प्रकार, कूप निर्माण की शुरुआत से मासिक धर्म की शुरुआत तक का समय 20-30 दिन है और इसे डिम्बग्रंथि-मासिक चक्र कहा जाता है। (चित्र 6)।

चावल। 6. ओव्यूलेशन और अंडे का गर्भाशय में प्रत्यारोपण

इसमें शामिल है डिम्बग्रंथि चरण, गर्भाशय और मासिक धर्म।डिम्बग्रंथि-मासिक धर्म चक्र के दौरान, एक महिला की संपूर्ण प्रजनन प्रणाली का पुनर्निर्माण होता है, हार्मोन की गुणात्मक और मात्रात्मक संरचना बदल जाती है, प्रदर्शन, शक्ति, लचीलापन और सहनशक्ति बदल जाती है। प्रशिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करते समय महिला शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है।

निषेचन- यह एक अंडे और एक शुक्राणु का संलयन है। निषेचन के तीन चरण हैं:

1) एक्रोसोमल प्रतिक्रिया (20 सेकंड) - एक्रोसोम एंजाइम द्वारा अंडे के खोल का विघटन और अंडे में शुक्राणु का प्रवेश। ऐसा माना जाता है कि जो शुक्राणु अंडे की झिल्ली पर सबसे बड़ी प्रवेश क्षमता (उत्तेजना) पैदा करता है वह अंडे में प्रवेश करता है;

2) अस्थायी विराम - अंडे में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं होता है, चयापचय बढ़ जाता है;

3) अंडे और शुक्राणु के नाभिक का संलयन, गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट की बहाली।

निषेचन फैलोपियन ट्यूब के ऊपरी तीसरे भाग में होता है। निषेचित अंडा कहा जाता है युग्मनज. युग्मनज के निर्माण के साथ, मानव ओण्टोजेनेसिस शुरू होता है।

2. ओटोजेनेसिसमानव में दो चरण शामिल हैं: भ्रूणीय और पश्च-भ्रूणिक।

विकास की भ्रूणीय अवस्थायुग्मनज से जन्म तक जारी रहता है। चरण शामिल हैं: जाइगोट, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, हिस्टोजेनेसिस, ऑर्गोजेनेसिस।

युग्मनज- माइटोसिस द्वारा बार-बार विभाजित होता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुकोशिकीय एकल-परत भ्रूण का निर्माण होता है - ब्लासटुला. ब्लास्टुला आकार में नहीं बढ़ता है, क्योंकि इस समय यह फैलोपियन ट्यूब में होता है और इसे गर्भाशय में स्वतंत्र रूप से जाना चाहिए। छठे दिन, यह गर्भाशय में प्रवेश करता है और इसकी दीवार से जुड़ जाता है, ढीले उपकला में डूब जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है दाखिल करना. भ्रूण का विकास जारी रहता है और वह पहले दो, फिर तीन परतों वाला हो जाता है। विकास के इस चरण में इसे कहा जाता है गेसट्रुला. परिणामस्वरूप, तीन रोगाणु परतें बनती हैं: एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। भ्रूणीय प्रणालियों से ऊतकों और अंगों का निर्माण होता है।

इस प्रकार: ब्लासटुला– एकल-परत भ्रूण, गेसट्रुला- दो और तीन परत वाला भ्रूण। ऊतकजनन- रोगाणु परतों से ऊतकों का बिछाना। जीवोत्पत्ति- अंग बिछाने. 8 सप्ताह की आयु में मानव भ्रूण का द्रव्यमान 4 ग्राम, आकार 5 मिमी होता है। इस समय तक, वह रचनात्मक प्रक्रियाओं से गुजर चुके थे और मानव शरीर की रूपरेखा प्राप्त कर चुके थे। गर्भावस्था के आठ सप्ताह के बाद मानव भ्रूण को भ्रूण कहा जाता है।

मानव भ्रूण के विकास के दौरान, अनंतिम प्राधिकारी,जो जन्म के बाद अपना कार्य खो देते हैं। अनंतिम अधिकारियों में शामिल हैं: जीवाणु-संबंधीसीपियाँ, कोरियोन, एमनियन और प्लेसेंटा, गर्भनाल. नालबच्चे और माँ की केशिकाओं के बीच घनिष्ठ संपर्क सुनिश्चित करता है। विकासशील जीव प्लेसेंटा के माध्यम से पोषक तत्व, ऑक्सीजन, एंटीबॉडी प्राप्त करता है और चयापचय उत्पादों को हटा देता है। प्लेसेंटा एक अवरोधक कार्य करता है, भ्रूण को सूक्ष्मजीवों, कुछ दवाओं और विषाक्त पदार्थों से बचाता है (चित्र 7)।

चावल। 7. नाल

1 - गर्भाशय; 2 - एमनियन; 3 - भ्रूण; 4 - एमनियोटिक द्रव; 5 - प्लेसेंटा; 6 - नाल की केशिकाएं; 7 - नसें; 8 - धमनियाँ

माँ के रक्त में मौजूद विषाक्त, मादक पदार्थों, शराब, निकोटीन के संपर्क में आने पर बच्चे के अंगों और ऊतकों के निर्माण की सूक्ष्म प्रक्रियाएँ बाधित हो सकती हैं। मानव भ्रूण के विकास के विकारों को जन्मजात विकृति और विकृतियाँ कहा जाता है। इनमें शामिल हैं: "फांक तालु" (ऊपरी तालु की अनुपस्थिति), "फांक होंठ" (मैक्सिलरी हड्डियों का गैर-संलयन), पॉलीडेक्टली (अतिरिक्त उंगलियां), सिंडैक्टली (जुड़ी हुई उंगलियां)। जन्मजात विकृतियों का कारण बनने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों को कहा जाता है टेराटोजेनिक(विकृति उत्पन्न करना) (चित्र 8)।

चावल। 8. मानव शरीर के विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक

मानव विकास की भ्रूण अवधि 36 सप्ताह तक रहती है।

3. जन्म के बाद और जैविक मृत्यु से पहले की अवधि को कहा जाता है प्रसवोत्तर.इसमें शामिल है किशोर, यौवनविकास और उम्र बढ़ने की अवधि.

किशोर - अवधियौवन से पहले. तरुणाई– यौवन की अवधि.

खेल अभ्यास, शरीर विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान में निम्नलिखित आयु अवधिकरण का उपयोग किया जाता है मनुष्यों का भ्रूणोत्तर ओटोजेनेसिस।

1 से 10 दिन की अवधि में बच्चे को बुलाया जाता है नवजात;

10 दिन से 1 वर्ष तक - छाती;

1 वर्ष से तीन वर्ष तक - अवधि बचपन;

4 से 7 वर्ष तक – पहला बचपन;

लड़कियों के लिए 8 साल से 12 साल तक और लड़कों के लिए 13 साल तक दूसरा बचपन;

लड़कियों के लिए 12 वर्ष से 15 वर्ष तक और लड़कों के लिए 13 से 16 वर्ष तक - किशोरों;

17-21 (लड़के), 16-20 वर्ष (लड़कियां) - किशोरावस्था;

महिलाओं के लिए 20-55 और पुरुषों के लिए 21-60 की अवधि तरुणाई(तरुणाई);

55 और 60 से 70 तक - वृद्ध लोग;

70 से 90 तक बुजुर्ग आदमी;

90 से अधिक शतायु.

मानव ओण्टोजेनेसिस में हैं संवेदनशील और आलोचनात्मकअवधि.

महत्वपूर्ण अवधिव्यक्तिगत जीन और उनके परिसरों की बढ़ी हुई गतिविधि की विशेषता है जो शरीर के किसी भी लक्षण के विकास को नियंत्रित करते हैं। इन अवधियों के दौरान, नियामक प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन होता है, व्यक्तिगत अंगों और कार्यात्मक प्रणालियों के विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक छलांग होती है। इन अवधियों के दौरान, शरीर पर्यावरणीय कारकों के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ओटोजेनेसिस की महत्वपूर्ण अवधियों को आरोपण, प्लेसेंटेशन, अक्षीय अंगों का निर्माण, तंत्रिका और आंतों की नलियाँ, नॉटोकॉर्ड, हृदय निर्माण और अन्य माना जाता है।

यदि कोई महिला गर्भावस्था के तीसरे और नौवें सप्ताह के बीच रूबेला से संक्रमित हो जाती है, तो भ्रूण में हृदय रोग, मोतियाबिंद और बहरापन जैसे दोष विकसित होने का जोखिम होता है। अन्य समय में, रूबेला भ्रूण संबंधी विकृतियों का कारण नहीं बनता है।

संवेदनशील अवधि- ये आनुवंशिक नियंत्रण में कमी और शैक्षणिक और कोचिंग सहित पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति शरीर की व्यक्तिगत विशेषताओं की बढ़ती संवेदनशीलता की अवधि हैं। इस प्रकार, गति की गुणवत्ता के विभिन्न संकेतकों के प्रकट होने की संवेदनशील अवधि 11-14 वर्ष की आयु में होती है और 15 वर्ष की आयु तक इसका अधिकतम स्तर पहुँच जाता है, जब उच्च खेल उपलब्धियाँ संभव होती हैं। चपलता और लचीलेपन के गुणों की अभिव्यक्ति के लिए ओटोजेनेसिस में एक समान तस्वीर देखी जाती है।

शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में काम करने वाले प्रशिक्षकों और शिक्षकों के लिए, संवेदनशील अवधियों का ज्ञान बहुत व्यावहारिक महत्व का है, क्योंकि संवेदनशील अवधियों के दौरान सबसे बड़ा प्रशिक्षण प्रभाव.

उन्हें इस आधार पर विभाजित किया जा सकता है कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में कितनी कोशिकाएँ शामिल हैं: अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक कोशिका से एक बेटी की पीढ़ी उत्पन्न होती है: कोशिका विभाजन एकाधिक कोशिका विभाजन स्किज़ोगोनी स्पोरुलेशन स्पोरुलेशन एककोशिकीय खमीर में नवोदित...

अपना काम सोशल नेटवर्क पर साझा करें

यदि यह कार्य आपको पसंद नहीं आता है, तो पृष्ठ के नीचे समान कार्यों की एक सूची है। आप खोज बटन का भी उपयोग कर सकते हैं

जीवों का प्रजनन एवं विकास

योजना

- प्रजनन की अवधारणा और अर्थ.

- प्रजनन के रूप और प्रकार।

- कोशिका चक्र। माइटोसिस। अर्धसूत्रीविभाजन.

- युग्मकों की संरचना. युग्मकजनन।

1. पुनरुत्पादन की अवधारणा एवं अर्थ

जीवित चीजों के गुणों में से एक हैविसंगति, वे। संगठन के किसी भी स्तर पर, जीवित पदार्थ का प्रतिनिधित्व प्राथमिक संरचनात्मक इकाइयों द्वारा किया जाता है। किसी प्रजाति का प्रत्येक व्यक्ति नश्वर है, और प्रजाति का अस्तित्व बना रहता हैप्रजनन जीव. इस प्रकार, जीवन की विसंगति उसके पुनरुत्पादन को मानती है, अर्थात्। प्रजनन प्रक्रिया.

प्रजनन यह जीवित प्राणियों की अपनी तरह का प्रजनन करने की क्षमता है। इससे जीवन की निरंतरता एवं निरन्तरता सुनिश्चित होती है। निरंतरता इस तथ्य से निर्धारित होती है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान, आनुवंशिक सामग्री को माता-पिता से संतानों में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बेटी जीवों में माता-पिता की विशेषताएं एक डिग्री या किसी अन्य तक प्रकट होती हैं।

प्रजनन मूल्य:

- किसी प्रजाति की संख्या बढ़ाना या बनाए रखना। प्रजनन के कारण न केवल प्रजनन (अर्थात अपनी ही तरह का प्रजनन) होता है, बल्कि जीवित जीवों की संख्या में भी वृद्धि होती है।

- जीवन की निरंतरता. प्रजनन के लिए धन्यवाद, व्यक्तियों के कम या ज्यादा बड़े समूह (उदाहरण के लिए, आबादी और प्रजातियां) काफी लंबे समय तक मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि व्यक्तियों की प्राकृतिक मृत्यु के कारण उनकी संख्या में कमी की भरपाई जीवों के निरंतर प्रजनन से होती है और मृत बच्चों के स्थान पर नवजात शिशुओं को जन्म देना।

- पीढ़ियों के बीच निरंतरता. प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान, पैतृक पीढ़ी के व्यक्तियों से आनुवंशिक जानकारी प्रसारित होती है, जिससे विशिष्ट माता-पिता और संपूर्ण प्रजाति की विशेषताओं का पुनरुत्पादन सुनिश्चित होता है, जिससे जीव संबंधित है।

- जीवित चीजों के आनुवंशिकता और परिवर्तनशीलता जैसे गुणों का एहसास होता है।

2. प्रजनन के रूप और प्रकार

प्रजनन के दो मुख्य रूप हैं: लैंगिक और अलैंगिक।

असाहवासिक प्रजनन

अलैंगिक प्रजनन के दौरान, शरीर की विशिष्ट गैर-प्रजनन दैहिक कोशिकाओं से एक नया व्यक्ति प्रकट होता है। इसलिए, अलैंगिक प्रजनन में एक व्यक्ति शामिल होता है। अलैंगिक प्रजनन बड़ी संख्या में समान व्यक्तियों के प्रजनन को सुनिश्चित करता है, जो निरंतर परिस्थितियों में रहने वाली प्रजातियों के लिए फायदेमंद है। माँ के समान संतानों का तेजी से और असंख्य प्रजनन अलैंगिक प्रजनन का जैविक अर्थ है।

प्रकृति में, अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न विकल्प हैं:विभाजन, स्पोरुलेशन, विखंडन, नवोदित, वानस्पतिक प्रसार, क्लोनिंग।

अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में कितनी कोशिकाएँ शामिल हैं, इसके आधार पर उन्हें विभाजित किया जा सकता है:

- अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक कोशिका से पुत्री पीढ़ी उत्पन्न होती है:

- कोशिका विभाजन

- एकाधिक कोशिका विभाजन (स्किज़ोगोनी)

- स्पोरुलेशन (स्पोरुलेशन)

- एककोशिकीय जीवों में नवोदित होना (खमीर)

2) अलैंगिक प्रजनन, जो कोशिकाओं के समूह के विभाजन पर आधारित है:

- वनस्पतिक

- विखंडन

- बहुकोशिकीय जीवों में नवोदित (हाइड्रा)

एक और वर्गीकरण है, जिसके अनुसार अलैंगिक प्रजनन के विकल्प हैं:

- वानस्पतिक प्रसार (अर्थात् माँ के शरीर के अंगों द्वारा विभाजन):

विभाजन

एकाधिक विखंडन (स्किज़ोगोनी)

नवोदित

विखंडन

कलमों, बल्बों, पत्तियों, प्रकंदों द्वारा पौधे का प्रसार

- बीजाणुओं द्वारा प्रजनन, अर्थात्। sporulation

आइए अलैंगिक प्रजनन के प्रकारों को अधिक विस्तार से देखें।

विभाजन। अलैंगिक प्रजनन का सबसे सरल रूप. विभिन्न विभाजन विकल्प हैं:

- एक मूल जीव से दो पुत्री जीवों के निर्माण के साथ साधारण संकुचन द्वारा विभाजन। बैक्टीरिया और सायनोबैक्टीरिया की विशेषता.

- केन्द्रक के समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन जिसके बाद कोशिका द्रव्य का पृथक्करण होता है। एककोशिकीय जीवों की विशेषता (कई प्रोटोजोआ - अमीबा, हरा यूग्लीना, आदि; एककोशिकीय शैवाल - क्लैमाइडोमोनस, आदि)।

दोनों ही स्थितियों में ऐसा होता हैद्विआधारी विभाजन, यानी दो कोशिकाओं में. हालाँकि, एक अन्य विकल्प भी संभव है:

- एकाधिक विखंडन (स्किज़ोगोनी)। सबसे पहले, केन्द्रक बार-बार विभाजित होता है और फिर साइटोप्लाज्म भागों में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए, मानव एरिथ्रोसाइट्स में प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (मलेरिया का प्रेरक एजेंट) का प्रजनन। इस मामले में, प्लास्मोडिया कई बार नाभिक के बार-बार विभाजन से गुजरता है, जिसके बाद साइटोप्लाज्म विभाजित होता है। परिणामस्वरूप, 1 प्लाज़मोडियम 12-24 पुत्री जीवों को जन्म देता है।

बीजाणु निर्माण (स्पोरुलेशन). जीवित जीवों के बीच अलैंगिक प्रजनन की एक बहुत व्यापक विधि और लगभग सभी पौधों, कवक और कुछ प्रोटोजोआ (उदाहरण के लिए, स्पोरोज़ोअन प्रकार), साथ ही प्रोकैरियोटिक जीवों (कई बैक्टीरिया, नीले-हरे शैवाल) में पाई जाती है।

बीजाणु यह एक कोशिका है जो एक विकसित सुरक्षात्मक आवरण से ढकी होती है - एक बीजाणु झिल्ली, जो इसे विभिन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव का सामना करने की अनुमति देती है।अपने छोटे आकार के कारण, बीजाणु में आमतौर पर केवल न्यूनतम पोषक भंडार होते हैं. कई जीवों में, यह फैलाव की मुख्य इकाई है, क्योंकि बड़ी मात्रा में बनने वाले प्रकाश बीजाणु वायु द्रव्यमान और जल प्रवाह की गति से महत्वपूर्ण दूरी पर स्वतंत्र रूप से ले जाए जाते हैं।अक्सर, बीजाणु बड़ी मात्रा में बनते हैं और उनका वजन नगण्य होता है, जिससे उन्हें हवा के साथ-साथ जानवरों, मुख्य रूप से कीड़ों द्वारा फैलना आसान हो जाता है।

इसके अलावा, कुछ रूपों (प्रोटोजोआ, कवक) में, बीजाणु जीवन चक्र के एक विशेष चरण के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से "जीवित" रहने की अनुमति मिलती है।वास्तव में, जीवाणु बीजाणु प्रजनन के लिए नहीं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए काम करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवाणु केवल एक बीजाणु पैदा करता है। जीवाणु बीजाणु सबसे अधिक प्रतिरोधी होते हैं: उदाहरण के लिए, वे अक्सर मजबूत कीटाणुनाशक और पानी में उबालने से उपचार का सामना कर सकते हैं।

कई पौधों में बीजाणु बनने की प्रक्रिया(बीजाणुजनन) स्पोरैंगिया नामक विशेष थैली जैसी संरचनाओं में किया जाता है। फ्लैगेलर उपकरण की उपस्थिति के कारण बीजाणु या तो गतिशील हो सकते हैं (इस मामले में उन्हें कहा जाता है)।ज़ोस्पोरेस), और गतिहीन, सक्रिय रूप से चलने की क्षमता से वंचित।

कुछ हरे शैवालों में ज़ोस्पोर्स देखे जाते हैं। जानवरों में, मलेरिया प्लास्मोडियम और स्पोरोज़ोअन (एककोशिकीय जीव) के एक पूरे समूह में स्पोरुलेशन देखा जाता है।

नवोदित. यह एककोशिकीय जीवों में पाया जाता है, उदाहरण के लिए, यीस्ट और कुछ प्रकार के सिलिअट्स में, और बहुकोशिकीय जीवों में, उदाहरण के लिए, कोइलेंटरेट प्रकार (हाइड्रा) के प्रतिनिधियों में, साथ ही ट्यूनिकेट्स (क्लास एस्किडियन) में भी।

एककोशिकीय जीवों के लिए, इस विधि में मातृ कोशिका पर एक केंद्रक के साथ एक ट्यूबरकल (बहिर्वाह) का निर्माण होता है, जो फिर अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीव बन जाता है।

बहुकोशिकीय जीवों के लिए, इस विधि में यह तथ्य शामिल है कि पहले मातृ जीव के शरीर पर एक छोटा सा ट्यूबरकल दिखाई देता है, जो आकार में बढ़ता है, फिर मातृ जीव की सभी संरचनाओं और अंगों की शुरुआत दिखाई देती है। तब पुत्री व्यक्ति का वियोग (नवोदित) होता है। इसके बाद, युवा, नया अलग हुआ जीव बढ़ता है और मूल नमूने के आकार तक पहुंच जाता है।

चावल। सहसंयोजक (हाइड्रा) में मुकुलन, 1 वयस्क जीव, 2 पुत्री नवोदित जीव।

एक रसीले पौधे में नवोदित होने का एक असामान्य रूप वर्णित हैब्रायोफिलम - जेरोफाइट, अक्सर एक सजावटी हाउसप्लांट के रूप में उगाया जाता है: छोटी जड़ों से सुसज्जित लघु पौधे इसकी पत्तियों के किनारों पर विकसित होते हैं; ये "कलियाँ" अंततः गिर जाती हैं और स्वतंत्र पौधों के रूप में अस्तित्व में आने लगती हैं।

विखंडन किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भागों में विभाजन, जिनमें से प्रत्येक एक नए जीव में विकसित होता है। उदाहरण के लिए, स्पाइरोगाइरा जैसे फिलामेंटस शैवाल में विखंडन होता है। स्पाइरोगाइरा फिलामेंट किसी भी स्थान पर दो भागों में टूट सकता है, जिससे बाद में दो जीवों का निर्माण होता है।

विखंडन कुछ निचले जानवरों में भी देखा जाता है, जो अधिक उच्च संगठित रूपों के विपरीत, अपेक्षाकृत खराब विभेदित कोशिकाओं से पुनर्जीवित होने की महत्वपूर्ण क्षमता बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, नेमर्टियंस (आदिम कीड़ों का एक समूह, मुख्य रूप से समुद्री) का शरीर विशेष रूप से आसानी से कई हिस्सों में टूट जाता है, जिनमें से प्रत्येक पुनर्जनन के परिणामस्वरूप एक नए व्यक्ति को जन्म दे सकता है। इस मामले में, पुनर्जनन एक सामान्य और विनियमित प्रक्रिया है; हालाँकि, कुछ जानवरों (उदाहरण के लिए, स्टारफ़िश) में, अलग-अलग हिस्सों की बहाली आकस्मिक विखंडन के बाद ही होती है। विखंडन स्पंज, कोइलेंटरेट्स (हाइड्रा), जेलिफ़िश, इचिनोडर्म, एनेलिड्स और फ्लैटवर्म में देखा जाता है। कभी-कभी यह क्षमता इतनी अच्छी तरह से विकसित होती है कि एक पूरे व्यक्ति को एक अलग टुकड़े से बहाल किया जाता है।

चावल। . एक किरण से तारामछली का पुनर्जनन। ए, बी, सी पुनर्जनन के क्रमिक चरण

वनस्पति प्रचारयह प्रजनन है, जिसमें मातृ जीव से अलग हुए एक भाग से एक नया पुत्री जीव विकसित होता है। इस मामले में, एक काफी अच्छी तरह से विभेदित हिस्सा मातृ नमूने से अलग हो जाता है, जो आगे चलकर एक स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होता है। या पौधा विशेष रूप से वानस्पतिक प्रसार के लिए डिज़ाइन की गई विशेष संरचनाएँ बनाता है। उदाहरण के लिए, बल्ब, कंद, कॉर्म, प्रकंद, टेंड्रिल, कलियाँ। इनमें से कुछ संरचनाएँ पोषक तत्वों को संग्रहीत करने का काम भी करती हैं, जिससे पौधे को ठंड या सूखे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने की अनुमति मिलती है। वानस्पतिक प्रसार पौधों के कई समूहों की विशेषता है, शैवाल से लेकर फूल वाले पौधों तक।

सिद्धांत रूप में, वानस्पतिक प्रसार व्यावहारिक रूप से विखंडन या नवोदित से अलग नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से यह शब्द पौधों के जीवों और केवल कभी-कभी जानवरों पर लागू होता है, विखंडन और नवोदित के विपरीत।

क्लोनिंग. यह प्रजनन की एक कृत्रिम विधि है जो प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। यह पिछले 30-40 वर्षों में ही व्यापक हो गया है और इसका उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए तेजी से किया जा रहा है। ऐसी कई विशेष तकनीकें हैं जो आपको कुछ पौधों और जानवरों का क्लोन बनाने की अनुमति देती हैं।क्लोन अलैंगिक प्रजनन की एक या किसी अन्य विधि के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति से प्राप्त आनुवंशिक रूप से समान संतानों को संदर्भित करता है। यहीं से इस विधि का नाम आता है।

क्लोनिंग प्रयोग विशेष रूप से पौधों पर व्यापक रूप से किए जाते हैं, जो उनकी पुनर्जीवित करने की उच्च क्षमता के कारण होता है। व्यक्तिगत कोशिकाओं को पोषक मीडिया पर रखा जाता है जहां वे विभाजित होते हैं और, विशेष तकनीकों का उपयोग करके, कोशिकाओं का एक अव्यवस्थित द्रव्यमान प्राप्त होता है, याघट्टा. फिर वे प्राथमिक सजातीय कैली के विभेदन और विभिन्न ऊतकों और अंगों के निर्माण का कारण बनते हैं और अंततः, एक संपूर्ण पौधे जीव में मूल के समान सभी गुण होते हैं, जहां से कोशिकाएं ली गई थीं।

क्लोनिंग विधि का उपयोग करके विभिन्न संकर रूप प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार, एंजाइमों या अल्ट्रासाउंड की मदद से, पौधों की कोशिकाओं की कोशिका दीवारों को हटा दिया जाता है, जिसके बाद परिणामी "नग्न" प्रोटोप्लास्ट विलय हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संकर कोशिकाएं (उदाहरण के लिए, टमाटर-आलू या तंबाकू-पेटुनिया संकर) बन सकती हैं। इसके बाद, कोशिका की दीवारें बहाल हो जाती हैं, कैलस बनता है, और फिर एक संपूर्ण संकर पौधा बनता है।

जानवरों के मामले में, निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है: अंडे के केंद्रक को हटा दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है, और दैहिक कोशिका (उदाहरण के लिए, एक उपकला कोशिका) के केंद्रक को उसके स्थान पर रख दिया जाता है। भविष्य में, ऐसे अंडे से एक जीव प्राप्त किया जा सकता है जो पशु नाभिक दाता की विशेषताओं के समान है। इस तरह, आप कुछ जानवरों के पंजे वाले मेंढकों के क्लोन प्राप्त कर सकते हैं(ज़ेनोपस), न्यूट्स (ट्रिटुरस)। वर्तमान में, स्तनधारियों के क्लोन भी प्राप्त किए गए हैं, जैसे कि प्रसिद्ध भेड़ डॉली। क्लोनिंग तकनीकों का विकास जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा - जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है, जिसके कार्य यहीं तक सीमित नहीं हैं।

यौन प्रजनन

यौन प्रजननविशिष्ट जनन कोशिकाओं के संलयन के आधार पर पीढ़ियों के परिवर्तन और जीवों के विकास को कहा जाता है (युग्मक ) और युग्मनज का निर्माण। युग्मक (महिला और पुरुष, अंडाणु और शुक्राणु) का निर्माण गोनाड में होता है।

लैंगिक प्रजनन अधिकांश जीवित प्राणियों के लिए विशिष्ट है, अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक प्रगतिशील है और इसमें भारी आनुवंशिक लाभ हैं। यौन प्रजनन संतानों की आनुवंशिक विविधता को सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित करता है, क्योंकि ऐसे जीनों का एक संयोजन है जो पहले माता-पिता दोनों के थे। प्रजातियों को बनाने वाले व्यक्तियों के जीनोटाइप की विविधता बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजातियों के अधिक सफल और तेजी से अनुकूलन की संभावना प्रदान करती है।

निषेचन के दौरान, युग्मक विलीन होकर द्विगुणित बनाते हैंयुग्मनज जिससे विकास की प्रक्रिया में एक परिपक्व जीव प्राप्त होता है। युग्मक अगुणित होते हैं - उनमें गुणसूत्रों का एक सेट होता है, युग्मनज द्विगुणित होता है, जिसमें गुणसूत्रों का दोहरा सेट होता है। यह भविष्य के जीव की पहली कोशिका है।

युग्मक आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं - नर और मादा। यदि प्रजाति है तो इनका उत्पादन नर और मादा माता-पिता द्वारा किया जाता हैद्विअर्थी; ( ऐसे कुछ फूल वाले पौधे, अधिकांश जानवर और मनुष्य) या एक ही व्यक्ति (हर्माफ्रोडाइटिज़्म) द्वारा होते हैं।

नर और मादा पशुओं के लिए विशेषतायौन द्विरूपता- अर्थात। संरचना, रूप (आकार, रंग और अन्य गुण), साथ ही व्यवहार में लैंगिक अंतर। जानवरों में, यह पहले से ही विकासवादी विकास के निचले चरणों में होता है, उदाहरण के लिए, गोल हेल्मिन्थ और आर्थ्रोपोड में, और कशेरुक में इसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तक पहुंचता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच बाहरी अंतर बहुत अभिव्यंजक होते हैं। उन प्रजातियों के पौधों में जिनमें नर और मादा व्यक्तियों की उपस्थिति की विशेषता होती है, यौन द्विरूपता भी होती है, लेकिन यह बहुत कम व्यक्त होती है।

यौन और अलैंगिक प्रजनन की तुलना तालिका में दी गई है। 5

मेज़ 5

अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन की तुलना

|

असाहवासिक प्रजनन |

यौन प्रजनन (बैक्टीरिया को छोड़कर) |

|

|

एक माता - पिता |

आमतौर पर दो माता-पिता |

|

|

युग्मक नहीं बनते |

अगुणित युग्मक बनते हैं, जिनके नाभिक संलयन (निषेचन) से एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं |

|

|

कोई अर्धसूत्रीविभाजन नहीं |

जीवन चक्र के कुछ चरण में, अर्धसूत्रीविभाजन होता है, जो प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों को दोगुना होने से रोकता है। |

|

|

संतानें अपने माता-पिता के समान होती हैं. आनुवंशिक भिन्नता का एकमात्र स्रोत यादृच्छिक उत्परिवर्तन है |

वंशज एक जैसे नहीं हैं अभिभावक व्यक्ति. वे आनुवंशिक पुनर्संयोजन के परिणामस्वरूप आनुवंशिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं. यह सबसे मजबूत और योग्यतम व्यक्तियों के प्राकृतिक चयन को बढ़ावा देता है, और, परिणामस्वरूप, विकास को। |

|

|

पौधों, कुछ निचले जानवरों और सूक्ष्मजीवों की विशेषताएँ। ऊंचे जानवरों में नहीं पाया जाता |

अधिकांश पौधों और जानवरों की विशेषता |

|

|

अक्सर बड़ी संख्या में वंशजों का तेजी से निर्माण होता है |

संख्या में कम तेजी से वृद्धि |

यौन प्रजनन, आकार और कार्य में रोगाणु कोशिकाओं के अनुपात के आधार पर, तीन विकल्पों में हो सकता है:

आइसोगैमी (शैवाल, प्रोटोजोआ)। नर और मादा प्रजनन कोशिकाएं आकार, संरचना और गतिशीलता में समान होती हैं।

विषमलैंगिकता। कोशिकाएँ आकार और संरचना में भिन्न होती हैं।

ऊगामी। यह विषमलैंगिकता के प्रकारों में से एक है, जब अंडाणु बड़ा और गतिहीन होता है, और शुक्राणु आकार में छोटा होता है, उसमें गति का एक अंग होता है और उसमें गतिशीलता होती है।

लैंगिक प्रजनन के विशेष रूप हैं, जैसे उभयलिंगीपन और अनिषेकजनन।

उभयलिंगीपन। शब्द "हेर्मैप्रोडिटिज़्म" ग्रीक नामों हर्मीस (पुरुष सौंदर्य का देवता) और एफ़्रोडाइट (महिला सौंदर्य की देवी) का संयोजन है।

हालाँकि, अधिकांश उभयलिंगी प्रजातियों में, निषेचन में विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त युग्मक शामिल होते हैं, और उनमें कई आनुवंशिक, रूपात्मक और शारीरिक अनुकूलन होते हैं जो स्व-निषेचन को रोकते हैं और क्रॉस-निषेचन को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, कई प्रोटोजोआ में स्व-निषेचन को आनुवंशिक असंगति के कारण रोका जाता है, कई फूल वाले पौधों में एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम की संरचना के कारण, और कई जानवरों में इस तथ्य के कारण कि अंडे और शुक्राणु एक ही व्यक्ति में अलग-अलग समय पर बनते हैं।

सच्चे उभयलिंगीपन की घटना अधिक संगठित प्राणियों में भी पाई जाती है। विशेषकर यह स्तनधारियों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए, सूअरों में, कभी-कभी शरीर के एक तरफ अंडाशय का विकास देखा जाता है, और दूसरी तरफ वृषण (वृषण) का विकास, या संयुक्त संरचनाओं (ओवोटेस्टिस) का विकास होता है, और दोनों ही मामलों में कार्यात्मक रूप से संश्लेषण होता है। अंडे और शुक्राणु सक्रिय होते हैं। ऐसे जानवरों को "मध्यवर्ती" लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मध्यवर्ती यौन प्रकार के अधिकांश व्यक्ति दो XX गुणसूत्र वाली मादाएं हैं। इसी तरह की घटना बकरियों में भी देखी गई है।

सच्चा उभयलिंगीपन मनुष्यों में भी होता है, जो विकास संबंधी विकारों के परिणामस्वरूप होता है। उभयलिंगी जीवों के जीनोटाइप 46XX या 46 हैं XY , अधिकांश मामलों का जिक्र करते हुए XX (लगभग 60%). गलत उभयलिंगीपन को भी जाना जाता है, जब व्यक्तियों में बाहरी जननांग और दोनों लिंगों की माध्यमिक यौन विशेषताएं होती हैं, लेकिन केवल एक ही प्रकार की रोगाणु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं - पुरुष या महिला।

अधिकांश फूल वाले पौधों में उभयलिंगी फूल होते हैं, जिन्हें आमतौर पर उभयलिंगी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक फूल में एक स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं। इसी कारण सभी फूलों से फल विकसित होते हैं। गेहूँ, चेरी, सेब और कई अन्य पौधों की प्रजातियाँ उभयलिंगी हैं। उभयलिंगी के अलावा, विकास के दौरान, एक ही प्रजाति के भीतर लिंगों को अलग करने वाले पौधों का विकास हुआ, यानी, पौधों के एकलिंगी और द्विअर्थी पौधों का उदय हुआ। जिन पौधों में पिस्टिलेट (मादा) और स्टैमिनेट (नर) दोनों प्रकार के फूल होते हैं, उन्हें एकलिंगी कहा जाता है। एकलिंगी पौधों में फल केवल स्त्रीकेसर के फूलों से विकसित होते हैं। मक्का एकलिंगी हैककड़ी, कद्दू और अन्य। इसके विपरीत, डायोसियस पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पिस्टिलेट या स्टैमिनेट फूल (एक ही प्रजाति के भीतर) होते हैं। द्विअंगी पौधों में, केवल वे जिनमें स्त्रीकेसरीय फूल (मादा) होते हैं, फल लगते हैं। चिनार, स्ट्रॉबेरी और अन्य प्रकार के वुडी और शाकाहारी पौधे द्विअर्थी होते हैं।

पार्थेनोजेनेसिस (ग्रीक से।पार्थेनोस कुंवारी औरउत्पत्ति जन्म) यौन प्रजनन के संशोधनों में से एक है जिसमें मादा युग्मक नर युग्मक द्वारा निषेचन के बिना एक नए व्यक्ति में विकसित होता है। पार्थेनोजेनेसिस का लाभ यह है कि कुछ मामलों में यह प्रजनन की दर को बढ़ाता है, और सामाजिक कीड़ों में यह आपको प्रत्येक प्रकार के वंशजों की संख्या को विनियमित करने की अनुमति देता है। पार्थेनोजेनेसिस बाध्यकारी (अनिवार्य) और ऐच्छिक (वैकल्पिक) हो सकता है।

उदाहरण के लिए, शहद की मक्खी में(एपिस मेलिफ़ेरा) रानी निषेचित अंडे देती है(2पी = 32), जो विकसित होने पर मादाओं (रानियों या श्रमिकों) और अनिषेचित अंडों को जन्म देती हैं(पी = 16), जो नर (ड्रोन) उत्पन्न करते हैं जो अर्धसूत्रीविभाजन के बजाय समसूत्रण द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं।

चावल। अनिषेकजनन के प्रकारों की योजना।

- कोशिका चक्र। माइटोसिस। अर्धसूत्रीविभाजन

कोशिका विभाजन जीवों के प्रजनन और व्यक्तिगत विकास का आधार है।

सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। शरीर की विशिष्ट संरचना का विकास, वृद्धि और गठन एक या मूल कोशिकाओं के समूह के प्रजनन के माध्यम से किया जाता है। जीवन की प्रक्रिया में, शरीर की कुछ कोशिकाएँ घिस जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और मर जाती हैं। संरचना और सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए, शरीर को पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का उत्पादन करना चाहिए। कोशिकाओं को बनाने का एकमात्र तरीका पिछली कोशिकाओं को विभाजित करना है।

कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। मानव शरीर में, लगभग 10 से मिलकर 13 कोशिकाएँ, उनमें से कई मिलियन को हर सेकंड विभाजित होना पड़ता है।

यूकेरियोटिक कोशिकाओं के विभाजन की तीन विधियों का वर्णन किया गया है:अमिटोसिस (प्रत्यक्ष विभाजन),पिंजरे का बँटवारा (अप्रत्यक्ष विभाजन) औरअर्धसूत्रीविभाजन (कमी प्रभाग).

अमितोसिस कोशिका विभाजन की एक अपेक्षाकृत दुर्लभ और कम अध्ययन की गई विधि। इसका वर्णन उम्र बढ़ने और रोगात्मक रूप से परिवर्तित कोशिकाओं के लिए किया जाता है। अमिटोसिस में, इंटरफ़ेज़ नाभिक को संकुचन द्वारा विभाजित किया जाता है, और वंशानुगत सामग्री का समान वितरण सुनिश्चित नहीं किया जाता है। अक्सर केन्द्रक कोशिकाद्रव्य के पृथक्करण के बिना ही विभाजित हो जाता है और द्विकेंद्रीय कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कोशिका जो अमिटोसिस से गुजर चुकी है वह बाद में सामान्य माइटोटिक चक्र में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए, अमिटोसिस, एक नियम के रूप में, मृत्यु के लिए अभिशप्त कोशिकाओं और ऊतकों में होता है, उदाहरण के लिए, स्तनधारियों के भ्रूण झिल्ली की कोशिकाओं में और ट्यूमर कोशिकाओं में।

पिंजरे का बँटवारा यूकेरियोटिक कोशिकाओं को विभाजित करने की एक सार्वभौमिक विधि। पशु कोशिकाओं में इसकी अवधि लगभग 1 घंटा है। माइटोसिस एक सतत प्रक्रिया है, जिसे पारंपरिक रूप से चार चरणों में विभाजित किया गया है: प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़।

किसी कोशिका के निर्माण और उसके संतति कोशिकाओं में विभाजन के बीच होने वाली घटनाओं के क्रम को कहा जाता हैकोशिका चक्र. इस चक्र में तीन मुख्य चरण होते हैं:

1. इंटरफ़ेज़। गहन संश्लेषण की अवधि औरविकास। कोशिका अपनी वृद्धि और अपने सभी अंतर्निहित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कई पदार्थों का संश्लेषण करती है। इंटरफ़ेज़ के दौरान, डीएनए प्रतिकृति होती है।

2. मिटोसिस। यह परमाणु विभाजन (कार्योकिनेसिस) की प्रक्रिया है, जिसमें क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बेटी कोशिकाओं के बीच गुणसूत्रों के रूप में पुनर्वितरित होते हैं।

3. साइटोकाइनेसिस दो संतति कोशिकाओं के बीच साइटोप्लाज्म (साइटोकाइनेसिस) के विभाजन की प्रक्रिया है।

कोशिका चक्र की अवधि कोशिका के प्रकार और बाहरी कारकों जैसे तापमान, पोषक तत्व और ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। जीवाणु कोशिकाएं हर 20 मिनट में विभाजित हो सकती हैं, आंतों की उपकला कोशिकाएं - हर 8-10 में, प्याज की जड़ की नोक में कोशिकाएं - हर 20 घंटे में, और तंत्रिका तंत्र की कई कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती हैं।

समय के साथ प्रक्रियाओं के बीच संबंध दिखाया गया हैचावल।

चावल । कोशिका चक्र चरण

interphase कई अवधियों से मिलकर बनता है:जी 1, एस, जी 2.

अवधि जी 1 प्रीसिंथेटिक कहा जाता है. अवधि में सर्वाधिक परिवर्तनशील. इस समय, कोशिका में जैविक संश्लेषण प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं, मुख्य रूप से संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रोटीन। कोशिका बढ़ती है और अगली अवधि के लिए तैयार होती है। इस अवधि के दौरान, गहन जैवसंश्लेषण प्रक्रियाएँ होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट (पौधों में), एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी तंत्र, रिक्तिकाएं और पुटिकाओं का निर्माण। न्यूक्लियोलस आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का उत्पादन करता है; राइबोसोम बनते हैं; कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तीव्र सेलुलर चयापचय एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होता है। कोशिका विकास। ऐसे पदार्थों का निर्माण जो अगले चरण की शुरुआत को दबाते या उत्तेजित करते हैं।

अवधि एस सिंथेटिक कहा जाता है. यह माइटोटिक चक्र की मुख्य अवधि है। स्तनधारी कोशिकाओं को विभाजित करने में, यह लगभग 6 x 10 घंटे तक चलता है। यहां डीएनए प्रतिकृति होती है। हिस्टोन नामक प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण, जो डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड से बंधता है। प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड में बदल जाता है।

G2 अवधि कहलाती है पोस्टसिंथेटिकयह अपेक्षाकृत छोटा होता है, स्तनधारी कोशिकाओं में यह लगभग 2 x 5 घंटे का होता है। इस समय, सेंट्रीओल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की संख्या दोगुनी हो जाती है, सक्रिय चयापचय प्रक्रियाएं होती हैं, आगामी विभाजन के लिए प्रोटीन और ऊर्जा जमा होती है। कोशिका विभाजित होने लगती है। गहन जैवसंश्लेषण प्रक्रियाएँ होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का विभाजन। ऊर्जा भंडार में वृद्धि. सेंट्रीओल्स की प्रतिकृति (उन कोशिकाओं में जहां वे मौजूद हैं) और स्पिंडल गठन की शुरुआत

पिंजरे का बँटवारा सशर्त रूप से चार चरणों में विभाजित: प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़

प्रोफेज़ . डीएनए सर्पिलीकरण शुरू होता है और नाभिक में धीरे-धीरे बढ़ता है। क्रोमोसोम छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, दृश्यमान हो जाते हैं और एक विशिष्ट बाइक्रोमैटिड संरचना प्राप्त कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस धीरे-धीरे गायब हो जाता है। साइटोप्लाज्म में, सूक्ष्मनलिकाएं सेंट्रीओल्स के प्रत्येक जोड़े के चारों ओर उन्मुख होती हैं, जिससे स्पिंडल केंद्र बनते हैं। सेंट्रीओल्स अलग-अलग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूक्ष्मनलिकाएं कोशिका अक्ष के साथ विस्तारित होती हैं, और एक्रोमैटिन स्पिंडल का निर्माण शुरू होता है। परमाणु आवरण अलग-अलग छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाता है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्र की ओर बढ़ते हैं

मेटाफ़ेज़ . क्रोमोसोम अधिकतम सर्पिलीकृत होते हैं और इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनके सेंट्रोमियर एक ही विमान में स्थित होते हैं - कोशिका भूमध्य रेखा का विमान। एक मेटाफ़ेज़ प्लेट बनती है। माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण पूरा हो जाता है। सेंट्रीओल्स विपरीत ध्रुवों पर जोड़े में स्थित होते हैं, और विभिन्न ध्रुवों से स्पिंडल धागे प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं।

एनाफ़ेज़ . यह माइटोसिस का सबसे छोटा चरण है। यहां, प्रत्येक गुणसूत्र का अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, धागों की कमी होती हैकोशिका के ध्रुवों की ओर क्रोमैटिड्स (बेटी क्रोमोसोम) का स्पिंडल और विचलन।

टीलोफ़ेज़ . पुत्री गुणसूत्र, एक क्रोमैटिड से मिलकर, कोशिका के ध्रुवों तक पहुँचते हैं। डीएनए जो उन्हें बनाता है वह विलुप्त होने लगता है, एक न्यूक्लियोलस प्रकट होता है, बेटी गुणसूत्रों के प्रत्येक समूह के चारों ओर एक परमाणु झिल्ली बनती है, और एक्रोमैटिन स्पिंडल के धागे धीरे-धीरे विघटित हो जाते हैं। परमाणु विखंडन पूरा हो गया है.

साइटोप्लाज्मिक विभाजन शुरू होता है(साइटोटॉमी) और पुत्री कोशिकाओं के बीच एक पट का निर्माण। पशु कोशिकाएँ साइटोप्लाज्मिक झिल्ली को संकुचित करके साइटोटॉमी करती हैं। पौधों में कोशिका भूमध्य रेखा के तल में एक झिल्लीदार पट बनता है, जो पार्श्व में बढ़ता हुआ कोशिका भित्ति तक पहुँचता है। परिणामस्वरूप, दो पूर्णतः पृथक संतति कोशिकाएँ बनती हैं।

चलिए फॉलो करते हैं वंशानुगत सामग्री में परिवर्तनमाइटोटिक चक्र के दौरान. माइटोटिक चक्र की मुख्य घटनाएँ हैंडी एन ए की नकल इंटरफ़ेज़ में घटित होता है और वंशानुगत जानकारी की मात्रा दोगुनी हो जाती है, औरक्रोमैटिड पृथक्करण,माइटोसिस के एनाफ़ेज़ में होने वाली और बेटी कोशिकाओं के बीच वंशानुगत जानकारी का समान वितरण सुनिश्चित करना। वंशानुगत सामग्री विभिन्न संरचनात्मक रूपों में रहते हुए इन प्रक्रियाओं को अंजाम देती है। प्रतिकृति संश्लेषण होता हैइंटरफ़ेज़ क्रोमैटिन, इनजिसमें डीएनए अणु अपेक्षाकृत सर्पिलीकृत अवस्था में होता है। आनुवंशिक जानकारी का वितरण किया जाता हैसमसूत्री गुणसूत्र,जिसमें डीएनए अधिकतम सर्पिलीकृत होता है।

समसूत्री चक्र में वंशानुगत सामग्री की मात्रा भी बदलती रहती है। यदि किसी अगुणित समुच्चय में गुणसूत्रों की संख्या को अक्षर p से निरूपित किया जाता है (द्विगुणित समुच्चय में क्रमशः 2n), और DNA अणुओं की संख्या को अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता हैसाथ, तब माइटोटिक चक्र के विभिन्न चरणों में दैहिक कोशिका के केंद्रक के सूत्र में परिवर्तन का पता लगाना संभव है। पहलेएस -वह अवधि जब प्रत्येक गुणसूत्र में एक डीएनए अणु होता है, नाभिक में डीएनए की कुल मात्रा उसमें गुणसूत्रों की संख्या से मेल खाती है, और एक द्विगुणित कोशिका के सूत्र का रूप होता है 2पी2एस. प्रतिकृति के बाद, जब प्रत्येक गुणसूत्र का डीएनए दोगुना हो जाता है, तो नाभिक में डीएनए की कुल मात्रा दोगुनी हो जाती है और कोशिका सूत्र 2n4c का रूप ले लेता है। माइटोसिस के एनाफ़ेज़ में क्रोमैटिड पृथक्करण के परिणामस्वरूप, बेटी नाभिक को एकल-क्रोमैटिड गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट प्राप्त होता है। पुत्री कोशिकाओं का सूत्र पुनः बन जाता है 2पी2एस.

माइटोसिस का जैविक महत्वयह है कि विभाजन की इस पद्धति के परिणामस्वरूप, वंशानुगत जानकारी वाली कोशिकाएं बनती हैं जो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मातृ कोशिका की जानकारी के समान होती हैं। वंशानुगत सामग्री का समान वितरण माइटोटिक चक्र के इंटरफेज़ में डीएनए प्रतिकृति और गुणसूत्र दोहरीकरण की प्रक्रियाओं के साथ-साथ माइटोसिस के दौरान बेटी कोशिकाओं के बीच क्रोमैटिड के सर्पिलीकरण और समान वितरण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। माइटोसिस कई कोशिका पीढ़ियों में कैरियोटाइप की स्थिरता के रखरखाव को सुनिश्चित करता है और शरीर की वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के साथ-साथ पुनर्जनन और अलैंगिक प्रजनन के लिए एक सेलुलर तंत्र के रूप में कार्य करता है।

कई पर्यावरणीय कारकों की कार्रवाई माइटोसिस के सामान्य पाठ्यक्रम को बाधित कर सकती है और गुणसूत्रों को नुकसान पहुंचा सकती है, साथ ही शरीर की दैहिक कोशिकाओं में व्यक्तिगत गुणसूत्रों या संपूर्ण गुणसूत्र सेटों की संख्या में परिवर्तन भी कर सकती है। पैथोलॉजिकल मिटोज़ कई क्रोमोसोमल रोगों का कारण बन सकते हैं। पैथोलॉजिकल मिटोज़ विशेष रूप से अक्सर ट्यूमर कोशिकाओं में देखे जाते हैं।

मिटोसिस आरेख:

पिंजरे का बँटवारा

|

1. इंटरफ़ेज़ इसे अक्सर ग़लती से विश्राम अवस्था कहा जाता है। इंटरफ़ेज़ की अवधि भिन्न होती है और किसी दिए गए सेल के कार्य पर निर्भर करती है। यह वह अवधि है जिसके दौरान कोशिका सामान्यतः अंगकों का संश्लेषण करती है और आकार में बढ़ जाती है। न्यूक्लियोली स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और सक्रिय रूप से राइबोसोमल सामग्री को संश्लेषित करते हैं। कोशिका विभाजन से ठीक पहले, प्रत्येक गुणसूत्र के डीएनए और हिस्टोन की प्रतिकृति बनाई जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र को अब एक सेंट्रोमियर द्वारा एक दूसरे से जुड़े क्रोमैटिड्स की एक जोड़ी द्वारा दर्शाया जाता है। गुणसूत्रों का पदार्थ दागदार होता है और इसे क्रोमैटिन कहा जाता है, लेकिन इन संरचनाओं को स्वयं देखना मुश्किल होता है। |

|

|

2. प्रोफ़ेज़ आमतौर पर कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण। उनके सर्पिलीकरण और संघनन के परिणामस्वरूप क्रोमैटिड छोटे हो जाते हैं (उनकी मूल लंबाई का 4% तक) और मोटे हो जाते हैं। जब दाग लगाया जाता है, तो क्रोमैटिड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर दिखाई नहीं देते हैं। क्रोमैटिड के विभिन्न युग्मों में, सेंट्रोमियर अलग-अलग तरीके से स्थित होता है। पशु कोशिकाओं और निचले पौधों में, सेंट्रीओल्स कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर विचरण करते हैं। प्रत्येक सेंट्रीओल से, छोटी सूक्ष्मनलिकाएं किरणों के रूप में निकलती हैं, जो सामूहिक रूप से एक तारा बनाती हैं। न्यूक्लियोली छोटे हो जाते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लिक एसिड आंशिक रूप से क्रोमैटिड के कुछ जोड़े में स्थानांतरित हो जाता है। प्रोफ़ेज़ के अंत में, परमाणु झिल्ली विघटित हो जाती है और एक विखंडन स्पिंडल बनता है। |

|

|

3. मेटाफ़ेज़ क्रोमैटिड के जोड़े अपने सेंट्रोमियर द्वारा स्पिंडल फिलामेंट्स (माइक्रोट्यूब्यूल्स) से जुड़े होते हैं और स्पिंडल के ऊपर और नीचे तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उनके सेंट्रोमियर स्पिंडल के भूमध्य रेखा के साथ अपनी धुरी पर लंबवत नहीं हो जाते। |

|

|

4. एनाफ़ेज़ यह बहुत छोटी अवस्था है. प्रत्येक सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है, और स्पिंडल फिलामेंट्स बेटी सेंट्रोमियर को विपरीत ध्रुवों तक खींचते हैं। सेंट्रोमियर एक दूसरे से अलग हो चुके क्रोमैटिड्स को अपने पीछे खींचते हैं, जिन्हें अब क्रोमोसोम कहा जाता है। |

|

|

5. टेलोफ़ेज़ गुणसूत्र कोशिका ध्रुवों तक पहुँचते हैं, सर्पिल होते हैं, लम्बे होते हैं, और उन्हें अब स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। स्पिंडल तंतु नष्ट हो जाते हैं और सेंट्रीओल्स दोहराए जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों के चारों ओर एक केन्द्रक झिल्ली बनी होती है। न्यूक्लियोलस पुनः प्रकट होता है। टेलोफ़ेज़ के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस (संपूर्ण कोशिका का दो भागों में विभाजन) हो सकता है। |

|

अर्धसूत्रीविभाजन (ग्रीक अर्धसूत्रीविभाजन से कमी) कोशिका विभाजन का एक अनोखा तरीका है, जिससे उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्रीविभाजन केंद्रीय कड़ी हैजानवरों में युग्मकजनन और बीजाणुजनन पौधों में. अर्धसूत्रीविभाजन में एकल डीएनए दोहराव से पहले दो क्रमिक विभाजन होते हैं। दोनों प्रभागों के लिए आवश्यक सभी पदार्थ और ऊर्जा अर्धसूत्रीविभाजन से पहले के इंटरफ़ेज़ के दौरान संग्रहीत होते हैंमैं। इंटरफेज़ II व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित, और विभाजन तेजी से एक के बाद एक आते जाते हैं। प्रत्येक अर्धसूत्रीविभाजन में, समान चार चरणों को प्रतिष्ठित किया जाता है: प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़, जो माइटोसिस की विशेषता हैं, लेकिन कई विशेषताओं में भिन्न हैं।

प्रथम अर्धसूत्रीविभाजन (अर्धसूत्रीविभाजन)।मैं ) गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इसे कमी कहा जाता है। परिणामस्वरूप, एक द्विगुणित कोशिका से(2पी 4c) दो अगुणित कोशिकाएँ बनती हैं(पी 2सी) कोशिकाएं।

प्रोफ़ेज़ I अर्धसूत्रीविभाजन सबसे लंबा और सबसे जटिल है। माइटोसिस के प्रोफ़ेज़ की विशिष्ट डीएनए हेलिक्सेशन और स्पिंडल गठन की प्रक्रियाओं के अलावा,मैं दो अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटनाएँ घटित होती हैं:संयुग्मन या सिनैप्सिस सजातीय गुणसूत्र औरबदलते हुए।

संयुग्मन समजातीय गुणसूत्रों की निकटता की प्रक्रिया है। ये युग्मित गुणसूत्र बनते हैंबीवालेन्त और विशेष प्रोटीन की सहायता से इसकी संरचना में बनाए रखा जाता है। चूँकि प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होते हैं, एक द्विसंयोजक में चार क्रोमैटिड शामिल होते हैं और इसे द्विसंयोजक भी कहा जाता हैस्मरण पुस्तक। एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता हैपी द्विसंयोजक। संयुग्मन के बाद कोशिका सूत्र का रूप ले लेता हैउत्तीर्ण।

द्विसंयोजक के कुछ स्थानों में, संयुग्मित गुणसूत्रों के क्रोमैटिड संबंधित वर्गों को काटते, तोड़ते और आदान-प्रदान करते हैं। समजातीय गुणसूत्रों के टुकड़ों के आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। यह भविष्य के युग्मकों के गुणसूत्रों में पैतृक और मातृ जीन के नए संयोजनों के गठन को सुनिश्चित करता है। क्रॉसिंग ओवर कई क्षेत्रों (मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर) में हो सकता है, जिससे युग्मकों में वंशानुगत जानकारी का उच्च स्तर का पुनर्संयोजन होता है। प्रोफ़ेज़ के अंत तकमैं गुणसूत्र सर्पिलीकरण की डिग्री बढ़ जाती है, क्रोमैटिड स्पष्ट रूप से अलग-अलग हो जाते हैं, प्रत्येक ध्रुव से स्पिंडल धागे द्विसंयोजक गुणसूत्रों में से एक के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। परमाणु आवरण नष्ट हो जाता है, और द्विसंयोजक कोशिका के भूमध्यरेखीय तल की ओर निर्देशित हो जाते हैं।

मेटाफ़ेज़ I में अर्धसूत्रीविभाजन धुरी का निर्माण पूरा करता है, कोशिका के भूमध्यरेखीय तल में द्विसंयोजक स्थापित होते हैं। एक ध्रुव से स्पिंडल स्ट्रैंड प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं।

पश्च चरण I में अर्धसूत्रीविभाजन में, धुरी धागों की क्रिया के तहत, समजात गुणसूत्र एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। परिणामस्वरूप, कोशिका के प्रत्येक ध्रुव पर aअगुणित सेटगुणसूत्र, जिसमें समजात गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े से एक बाइक्रोमैटिड गुणसूत्र होता है। पश्चावस्था मेंमैं विभिन्न युग्मों के गुणसूत्र, अर्थात्। गैर-समरूप गुणसूत्र एक-दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के गठन को सुनिश्चित किया जाता हैयुग्म भविष्य के युग्मकों के अगुणित सेट में पैतृक और मातृ गुणसूत्र। ऐसे संयोजनों की संख्या सूत्र 2 से मेल खाती हैपी, जहां पी समजातीय गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या. मनुष्यों में, यह मान 2 के बराबर है, अर्थात। 8.4 मानव युग्मकों में पैतृक और मातृ गुणसूत्रों के संयोजन के 10 प्रकार संभव हैं।

तो, पश्चावस्था में समजात गुणसूत्रों का विचलनमैं अर्धसूत्रीविभाजन न केवल भविष्य की रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में कमी सुनिश्चित करता है, बल्कि विभिन्न जोड़े के पैतृक और मातृ गुणसूत्रों के यादृच्छिक संयोजन के कारण उत्तरार्द्ध की एक विशाल विविधता भी सुनिश्चित करता है।

टेलोफ़ेज़ I में अर्धसूत्रीविभाजन उन कोशिकाओं के निर्माण में होता है जिनके नाभिक में गुणसूत्रों का अगुणित समूह होता है और डीएनए की मात्रा दोगुनी होती है, क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होते हैं। प्रथम अर्धसूत्रीविभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं का सूत्र होता हैपी2एस और एक छोटे अंतराल के बाद वे अगला विभाजन शुरू करते हैं।

दूसरा अर्धसूत्रीविभाजन (अर्धसूत्रीविभाजन)।द्वितीय ) एक विशिष्ट माइटोसिस (चित्र 5.3) के रूप में आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें भिन्नता है कि इसमें प्रवेश करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट होता है। इस विभाजन के परिणामस्वरूपपी बाइक्रोमैटिड क्रोमोसोम (आर2सी), विभाजन, रूपपी एकल क्रोमैटिड गुणसूत्र(पीएस). इस विभाजन को कहा जाता हैसंतुलन संबंधी (या बराबर करना)।

इस प्रकार, दो क्रमिक अर्धसूत्रीविभाजन के बाद, दो-क्रोमैटिड गुणसूत्रों (2x4c) के द्विगुणित सेट वाली एक कोशिका से, एकल-क्रोमैटिड गुणसूत्रों के अगुणित सेट वाली चार कोशिकाएं बनती हैं।(पीएस).

अर्धसूत्रीविभाजन का जैविक महत्वइसमें गुणसूत्रों के कम सेट के साथ कोशिकाओं का निर्माण और प्रजनन करने वाले जीवों की कई पीढ़ियों में कैरियोटाइप की स्थिरता बनाए रखना शामिल है। यौन संचारित। अर्धसूत्रीविभाजन संयोजनात्मक परिवर्तनशीलता के आधार के रूप में कार्य करता है, जो पैतृक और मातृ गुणसूत्रों के क्रॉसिंग ओवर, विचलन और संयोजन की प्रक्रियाओं के माध्यम से युग्मकों की आनुवंशिक विविधता प्रदान करता है। असमान क्रॉसिंग ओवर के कारण गुणसूत्र संरचना में परिवर्तन, एनाफ़ेज़ में सभी या व्यक्तिगत गुणसूत्रों के विचलन में व्यवधानमैं और द्वितीय अर्धसूत्रीविभाजन से असामान्य युग्मकों का निर्माण होता है और यह जीव की मृत्यु या वंशजों में कई गुणसूत्र सिंड्रोम के विकास के आधार के रूप में काम कर सकता है।

पशु कोशिका में अर्धसूत्रीविभाजन के क्रमिक चरणों का आरेख और संक्षिप्त विवरण।

|

1. इंटरफ़ेज़ विभिन्न प्रजातियों में अवधि भिन्न-भिन्न होती है। ऑर्गेनेल प्रतिकृति होती है और कोशिका का आकार बढ़ जाता है। डीएनए और हिस्टोन की प्रतिकृति मुख्य रूप से प्रीमियोटिक इंटरफ़ेज़ में समाप्त होती है, लेकिन आंशिक रूप से प्रोफ़ेज़ की शुरुआत तक भी विस्तारित होती है। प्रत्येक गुणसूत्र को अब एक सेंट्रोमियर से जुड़े क्रोमैटिड्स की एक जोड़ी द्वारा दर्शाया जाता है। गुणसूत्र सामग्री दागदार है, लेकिन सभी संरचनाओं में से केवल न्यूक्लियोली स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। |

ए. प्रारंभिक भविष्यवाणीमैं |

|

2. प्रोफ़ेज़ सबसे लंबा चरण. इसे अक्सर पांच चरणों (लेप्टोटिमा, जाइगोनेमा, पचाइनीमा, डिप्लोनेमा और डायाकाइनेसिस) में विभाजित किया जाता है, लेकिन यहां इसे गुणसूत्र परिवर्तनों का एक सतत क्रम माना जाएगा। ए . गुणसूत्र छोटे हो जाते हैं और अलग-अलग संरचनाओं के रूप में दिखाई देने लगते हैं। कुछ जीवों में, वे मोतियों की माला की तरह दिखते हैं: अत्यधिक दागदार सामग्री के क्षेत्र - क्रोमोमेरेस - गैर-दाग वाले क्षेत्रों के साथ वैकल्पिक होते हैं। क्रोमोमेरेस वे स्थान हैं जहां क्रोमोसोमल सामग्री अत्यधिक कुंडलित होती है। |

|

|

बी। मातृ और पितृ युग्मक के नाभिक से उत्पन्न होने वाले समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं और संयुग्मित होते हैं। इन गुणसूत्रों की लंबाई समान होती है, उनके सेंट्रोमियर एक ही स्थान पर होते हैं, और उनमें आमतौर पर समान रैखिक अनुक्रम में व्यवस्थित जीनों की समान संख्या होती है। समजातीय गुणसूत्रों के क्रोमोमेरेस एक दूसरे के बगल में स्थित होते हैं। संयुग्मन की प्रक्रिया गुणसूत्रों पर कई बिंदुओं पर शुरू हो सकती है, जो फिर पूरी लंबाई के साथ जुड़े होते हैं (जैसे कि एक साथ ज़िप किए गए हों)। संयुग्मित समजात गुणसूत्रों के जोड़े को अक्सर द्विसंयोजक कहा जाता है। द्विसंयोजक छोटे और मोटे हो जाते हैं। इस मामले में, आणविक स्तर पर सघन पैकिंग और बाहरी रूप से ध्यान देने योग्य घुमाव (सर्पिलीकरण) दोनों होते हैं। अब प्रत्येक गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। |

बी. प्रोफ़ेज़ I |

|

में। द्विसंयोजक बनाने वाले समजात गुणसूत्र आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं, मानो एक दूसरे से दूर जा रहे हों। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होते हैं। गुणसूत्र अभी भी कई बिंदुओं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन बिंदुओं को चियास्माटा (ग्रीक से) कहा जाता है। chiasma - पार करना)। प्रत्येक चियास्म में, क्रोमैटिड्स के वर्गों का आदान-प्रदान टूटने और पुनर्मिलन के परिणामस्वरूप होता है, जिसमें प्रत्येक चियास्म में मौजूद चार में से दो धागे शामिल होते हैं। परिणामस्वरूप, एक गुणसूत्र (उदाहरण के लिए, पैतृक - ए, बी, सी) के जीन दूसरे गुणसूत्र (मातृ ए,बी , सी), जो परिणामी क्रोमैटिड में नए जीन संयोजन की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग के बाद समजात गुणसूत्र अलग नहीं होते हैं, क्योंकि बहन क्रोमैटिड (दोनों गुणसूत्रों के) एनाफेज तक मजबूती से जुड़े रहते हैं। |

बी. प्रोफ़ेज़ के दौरान पार करनामैं |

|

जी . समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिड एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, और द्विसंयोजक चियास्माटा की संख्या के आधार पर एक निश्चित विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। एक चियास्माटा वाले द्विसंयोजकों में एक क्रूसिफ़ॉर्म आकार होता है, दो चियास्माटा के साथ वे अंगूठी के आकार के होते हैं, और तीन या अधिक के साथ वे एक दूसरे के लंबवत स्थित लूप बनाते हैं। प्रोफ़ेज़ के अंत तक, सभी गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित और तीव्रता से रंजित हो जाते हैं। कोशिका में अन्य परिवर्तन होते हैं: सेंट्रीओल्स (यदि कोई हो) का ध्रुवों की ओर पलायन, न्यूक्लियोली और परमाणु झिल्ली का विनाश, और फिर स्पिंडल फिलामेंट्स का निर्माण। |

|

|

2. मेटाफ़ेज़ द्विसंयोजक भूमध्यरेखीय तल में पंक्तिबद्ध होकर एक मेटाफ़ेज़ प्लेट बनाते हैं। उनके सेंट्रोमियर एकल संरचनाओं के रूप में व्यवहार करते हैं (हालांकि वे अक्सर दोहरे दिखाई देते हैं) और उनसे जुड़े धुरी तंतुओं को व्यवस्थित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक ध्रुवों में से केवल एक की ओर निर्देशित होता है। इन धागों के कमजोर खींचने वाले बल के परिणामस्वरूप, प्रत्येक द्विसंयोजक भूमध्य रेखा क्षेत्र में स्थित है, और इसके दोनों सेंट्रोमियर इससे समान दूरी पर हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर। |

डी. देर से मेटाफ़ेज़मैं |

|

3. एनाफ़ेज़ प्रत्येक द्विसंयोजक में मौजूद दो सेंट्रोमियर अभी तक विभाजित नहीं हुए हैं, लेकिन बहन क्रोमैटिड अब एक दूसरे से सटे नहीं हैं। स्पिंडल फिलामेंट्स सेंट्रोमर्स को खींचते हैं, जिनमें से प्रत्येक दो क्रोमैटिड्स से जुड़ा होता है, स्पिंडल के विपरीत ध्रुवों की ओर। परिणामस्वरूप, गुणसूत्र दो अगुणित सेटों में विभाजित हो जाते हैं जो बेटी कोशिकाओं में समाप्त होते हैं। |

इ। एनाफ़ेज़ I |

|

4. टेलोफ़ेज़ विपरीत ध्रुवों पर समजात सेंट्रोमीटर और संबंधित क्रोमैटिड के विचलन का अर्थ है पहले अर्धसूत्रीविभाजन का पूरा होना। एक सेट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है, लेकिन प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र दो क्रोमैटिड से बने होते हैं। चियास्माटा के निर्माण के दौरान क्रॉसिंग ओवर के कारण, ये क्रोमैटिड आनुवंशिक रूप से गैर-समान होते हैं, और दूसरे अर्धसूत्रीविभाजन के दौरान वे अलग हो जाएंगे। धुरी और उनके धागे आमतौर पर गायब हो जाते हैं। जानवरों और कुछ पौधों में, क्रोमैटिड्स स्पाइरल होते हैं, प्रत्येक ध्रुव पर उनके चारों ओर एक परमाणु झिल्ली बनती है, और परिणामस्वरूप नाभिक इंटरफेज़ में प्रवेश करता है। फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन (जानवरों में) या एक विभाजित कोशिका दीवार का निर्माण (पौधों में) शुरू होता है, जैसे माइटोसिस में। कई पौधों में, न तो टेलोफ़ेज़, न ही कोशिका भित्ति का निर्माण, न ही इंटरफ़ेज़ देखा जाता है, और कोशिका सीधे एनाफ़ेज़ से संक्रमण करती हैमैं भविष्यवाणी करने के लिए द्वितीय. |

जी. टेलोफ़ेज़ I एक पशु कोशिका में |

|

इंटरफेज़ II यह अवस्था आमतौर पर केवल पशु कोशिकाओं में ही देखी जाती है: इसकी अवधि अलग-अलग होती है।चरण एस अनुपस्थित है, और आगे कोई डीएनए प्रतिकृति नहीं होती है। अर्धसूत्रीविभाजन के दूसरे विभाजन में शामिल प्रक्रियाएं माइटोसिस में होने वाली प्रक्रियाओं के समान होती हैं। इनमें पहले अर्धसूत्रीविभाजन के परिणामस्वरूप दोनों बेटी कोशिकाओं में क्रोमैटिड का पृथक्करण शामिल है। अर्धसूत्रीविभाजन का दूसरा विभाजन माइटोसिस से मुख्य रूप से दो तरीकों से भिन्न होता है: 1) मेटाफ़ेज़ मेंद्वितीय अर्धसूत्रीविभाजन, बहन क्रोमैटिड अक्सर एक दूसरे से दृढ़ता से अलग होते हैं; 2) गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। |

|

|

प्रोफ़ेज़ II उन कोशिकाओं में जो इंटरफ़ेज़ खो देती हैंद्वितीय , यह चरण भी गायब है। प्रोफ़ेज़ की अवधिद्वितीय टेलोफ़ेज़ की अवधि के व्युत्क्रमानुपातीमैं . न्यूक्लियोली और परमाणु झिल्ली नष्ट हो जाते हैं, और क्रोमैटिड छोटे और मोटे हो जाते हैं। सेंट्रीओल्स, यदि मौजूद हैं, तो कोशिकाओं के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं; धुरी तंतु दिखाई देते हैं। क्रोमैटिड्स को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि उनकी लंबी कुल्हाड़ियाँ पहले अर्धसूत्रीविभाजन के स्पिंडल अक्ष के लंबवत होती हैं। |

जेड. प्रोफ़ेज़ पी |

|

मेटाफ़ेज़ II दूसरे विभाजन के दौरान, सेंट्रोमियर दोहरी संरचनाओं की तरह व्यवहार करते हैं। वे दोनों ध्रुवों की ओर निर्देशित स्पिंडल धागों को व्यवस्थित करते हैं, और इस प्रकार स्पिंडल को भूमध्य रेखा पर संरेखित करते हैं। |

मेटाफ़ेज़ II |

|

एनाफ़ेज़ II केंद्र ओमर विभाजित होता है, और स्पिंडल धागे उन्हें विपरीत ध्रुवों तक खींचते हैं। सेंट्रोमियर अलग-अलग क्रोमैटिड्स को अपने साथ खींचते हैं, जिन्हें अब क्रोमोसोम कहा जाता है। टेलोफ़ेज़ II यह चरण माइटोसिस के टेलोफ़ेज़ के समान है। गुणसूत्र विकृत हो जाते हैं, खिंच जाते हैं और फिर उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। स्पिंडल तंतु गायब हो जाते हैं और सेंट्रीओल्स दोहराने लगते हैं। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर, जिसमें अब मूल मूल कोशिका के गुणसूत्रों की आधी (अगुणित) संख्या होती है, एक परमाणु झिल्ली फिर से बनती है। साइटोप्लाज्म के बाद के विभाजन (जानवरों में) या कोशिका भित्ति (पौधों में) के परिणामस्वरूप, एक मूल मूल कोशिका से चार बेटी कोशिकाएँ प्राप्त होती हैं। |

|

माइटोसिस और अर्धसूत्रीविभाजन के चरणों के बीच अंतर

|

अवस्था |

पिंजरे का बँटवारा |

अर्धसूत्रीविभाजन |

|

प्रोफेज़ |