«Наше время трудновато для пера...» В.В. Маяковский «Ни одна мировая литература XX века, кроме русской, не знала столь обширного списка безвременно, рано ушедших из жизни мастеров культуры...» В.А. Чалмаев «XX век всех нас переломал...» М.И. Цветаева Литература XX века

Историческая ситуация в России начала XX века Последние годы XIX столетия стали поворотными для русской и западной культур. Начиная с 1890-х гг. и вплоть до Октябрьской революции 1917 года изменились буквально все стороны российской жизни, начиная от экономики, политики и науки, и заканчивая технологией, культурой и искусством. Новая стадия историко-культурного развития была невероятно динамична и, в то же время, крайне драматична. Можно сказать, что Россия в переломное для нее время опережала другие страны по темпам и глубине перемен, а также по колоссальности внутренних конфликтов.

I. Начало 1890-х – 1905 год 1892 год. Свод законов Российской империи: «обязанность полного послушания царю», власть которого объявлялась «самодержавной и неограниченной» Быстрыми темпами развивается промышленное производство. Растет социальное сознание нового класса – пролетариата год. Первая политическая забастовка Орехово-Зуевской мануфактуры. Суд признал требования трудящихся справедливыми год. Император Николай Второй. Образовались первые политические партии: 1898 – социал-демократы, 1905 – конституционные демократы, 1901 – социал-революционеры

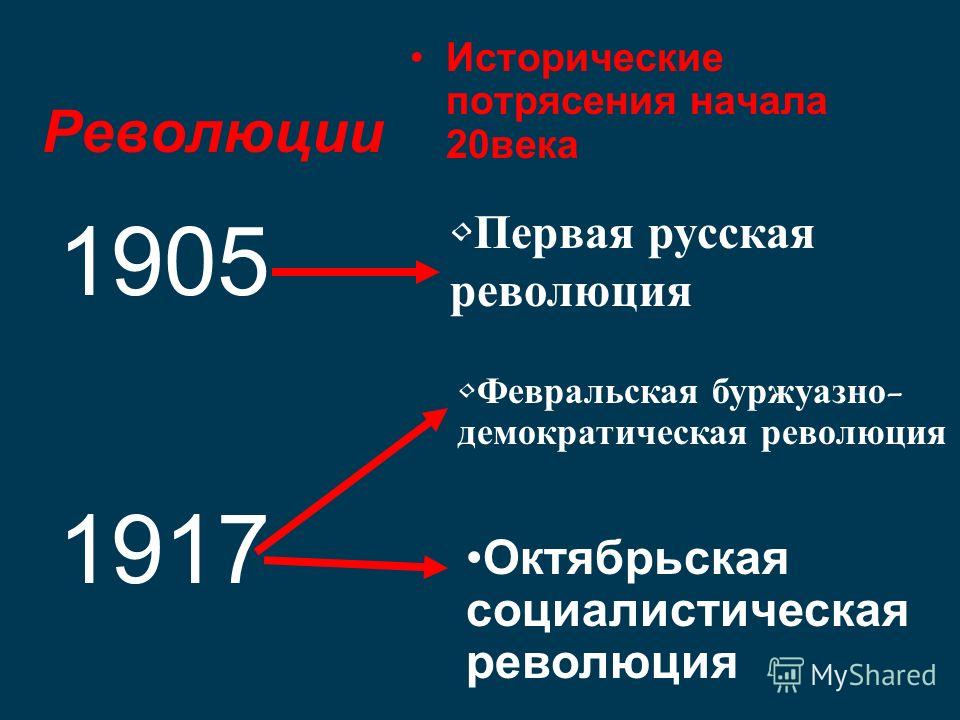

Революции Исторические потрясения начала 20века Февральская буржуазно - демократическая революция Октябрьская социалистическая революция Первая русская революция

Николай Бердяев «Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму».«Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму».

Девятнадцатый век …. Упали в прах обломки суеверий, Наука в правду превратила сон: В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон, Познав составы звезд и жизнь бактерий. Античный мир вел к вечным тайнам нить; Мир новый дал уму власть над природой; Века борьбы венчали всех свободой. Осталось: знанье с тайной съединить. Мы близимся к концу, и новой эре Не заглушить стремленья к высшей сфере. (В.Брюсов)

Русскую литературу рубежа веков называют Серебряным веком – 1920 г.

Началом «Серебряного века» русской поэзии считается статья Д.Мережковского «Символы». Отцом «термина» является русский философ Николай Бердяев, назвавший «Серебряный век» отблеском, возрождением «века золотого». Одна из наиболее вероятных причин – кризисность эпохи, напряженная историческая обстановка.

Начало эпохи 1890 год Николай Минский "Со светом совести" (1890г.) Дмитрий Мережковский "О причинах упадка современной российской литературы" (1893г.) Валерий Брюсов "Российские символисты" (1894г.) Окончание эпохи 1921 год смерть Александра Блока и гибель Николая Гумилева в 1921г.

От франц. decadence; от средневекового лат. decadentia упадок. Настроение пассивности, безнадежности, неприятие общественной жизни, стремление замкнуться в мире своих душевных переживаний. Оппозиция к общепринятой «мещанской» морали. Культ красоты как самодовлеющей ценности. Нигилистическая неприязнь к обществу, безверие и цинизм, особое «чувство бездны». Декаданс (конец 19 начало 20 вв.)

Декаданская лирика Пустынный ш ар в п устой п устыне, Как Д ьявола р аздумие... Висел в сегда, в исит п оныне... Безумие! Б езумие! Единый м иг з астыл – и д лится, Как в ечное р аскаянье... Нельзя н и п лакать, н и м олиться... Отчаянье! О тчаянье! Пугает к то - то м укой а да, Потом с улит с пасение... Ни л жи, н и и стины н е н адо... Забвение! З абвение! Сомкни п лотней п устые о чи И т лей с корей, м ертвец. Нет у тр, н ет д ней, е сть т олько н очи. Конец. З. Г иппиус

Так ж изнь н ичтожеством с трашна, И д аже н е б орьбой, н е м укой, А т олько б есконечной с кукой И т ихим у жасом п олна, Что к ажется я н е ж иву, И с ердце п ерестало б иться, И э то т олько н аяву Мне в се о дно и т о ж е с нится. И е сли т ам, г де б уду я, Господь м еня, к ак з десь, н акажет, То б удет с мерть, к ак ж изнь м оя, И с мерть м не н ового н е с кажет. Д. С. М ережковский

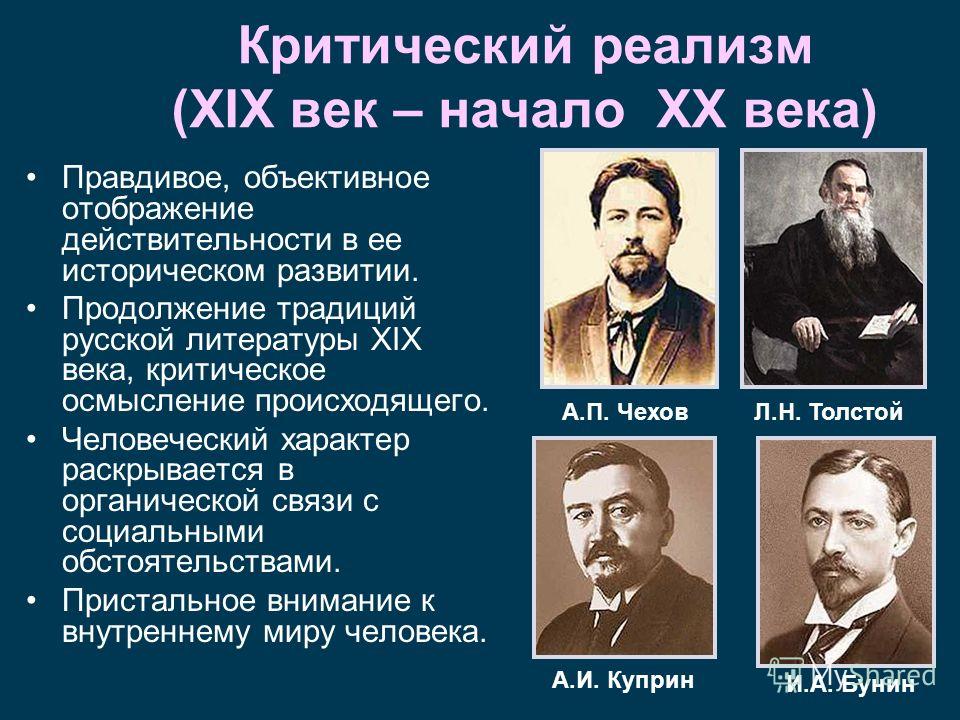

Критический реализм (XIX век – начало XX века) Правдивое, объективное отображение действительности в ее историческом развитии. Продолжение традиций русской литературы XIX века, критическое осмысление происходящего. Человеческий характер раскрывается в органической связи с социальными обстоятельствами. Пристальное внимание к внутреннему миру человека. А.П. ЧеховЛ.Н. Толстой А.И. Куприн И.А. Бунин

Жанр – повесть и рассказ. Ослаблена сюжетная линия. Интересует подсознание, а не «диалетика души», тёмные, инстинктивные стороны личности, стихийные чувства, не понимаемые самим человеком. Образ автора выходит на первый план, задача – показать свое, субъективное восприятие жизни. Нет прямой авторской позиции – всё уходит в подтекст (философский, мировоззренческий) Возрастает роль детали. Поэтические приемы переходят в прозу. Реализм (неореализм)

![]()

Все модернистские направления очень разные, имеют разные идеалы, преследуют разные цели, но сходятся они в одном: работать над ритмом, словом, довести игру звуков до совершенства. В это время реалистическая эпоха русской культуры сменяется модернистской. Модернизм – общее название разных направлений в искусстве конца 19 – начала 20 века., провозгласивших разрыв с реализмом, отказ от старых форм и поиск новых эстетических принципов.

Символизм Д. МережковскийД. Мережковский, З. ГиппиусЗ. Гиппиус, Ф. Сологуб,Ф. Сологуб, В. БрюсовВ. Брюсов, К. Бальмонт,К. Бальмонт А. БлокА. Блок, А. Белый,А. Белый е гг. От гр. symbolon - знак, символ.

Символизм зародился во Франции в гг. XIX века.

Истоки русского символизма Франция е годы. Артюр Рембо Поль Верлен Шарль Бодлер Стефан Малларме Основатель символизма – Шарль Бодлер

Литературные манифесты 1893 год. Статья Д. С. Мережковского « О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы ». Модернизм получает теоретическое обоснование. Три основных элемента « нового искусства »: – мистическое содержание, – символизация –« расширение художественной впечатлительности » 1903 год. Статья В Брюсова «Ключи тайны». Литература по воздействию должна быть приближена к музыке. Поэзия – выражение души поэта, тайн человеческого духа.

Символический пейзаж Звукопись. Важна музыка слова. « Жреческий язык »: усложненный, метафоричный. Возрождение сонета, рондо, терцины … Особенность поэтики Антитеза 2- х миров (двоемирие): нетленный и реальный Цветовая символика синий – разочарование, разлука, окружающий, вещественный мир … белый – идеал, женственность, любовь, мечта … жёлтый – болезненность, сумасшествие, отклонение … чёрный – тайна, двойственность … красный – кровь, катастрофа …

Символ образ, имеющий безграничное количество значений –«Символ только тогда истинный, когда он неисчерпаем в своем значении» (Вяч. Иванов) –«Символ – окно в бесконечность» (Ф. Сологуб) передает не объективную суть явления, а индивидуальное представление поэта о мире; образ, требующий от читателя сотворчества. «Символы не говорят, а молча кивают» (Вяч. Иванов) М. Врубель. Роза

Особенность мировосприятия Мир непознаваем. Рационально можно осмыслить только низшие формы жизни, а не «высшую реальность» (область «абсолютных идей», «мировой души») В. Соловьев. Искусство – это не изображение реальности, а «постижение мира иными, не рассудочными путями» (В.Я. Брюсов) – через духовный опыт человека и творческую интуицию художника. К. Сомов «Синяя птица».1918 Сверхчувствительная интуиция поэта выражается через символ, который и стремится обозначить ускользающее

![]()

Старшие символисты 1903 Брюсов « Ключи тайн »: Цель искусства – выражение « движения души » поэта, тайн человеческого духа Сущность мира непознаваема рассудком, но познаваема интуицией Искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями. Задача искусства – запечатлеть мгновения прозрения, вдохновения Создания искусства – это приотворённые двери в Вечность В. БрюсовК. БальмонтД. МережковскийЗ. ГиппиусФ. Сологуб

![]()

Младосимволисты 1900 гг.- рубеж веков Философия Владимира Соловьева … Мы подошли – и воды синие Как две расплеснутых стены. И вот в дали белеет скиния, И дали мутные видны … божественное единство Вселенной Душа мира – Вечная Женственность Общество построено на духовных началах В. ИвановА. БелыйА. Блок

II.1905 – 1911 годы 1905 год - один из ключевых в истории России В этот год свершилась революция, начавшаяся с «Кровавого воскресенья» 9 января, издан первый царский манифест, ограничивающий власть монархии в пользу подданных, провозглашающий Думу законодательным органом власти, утверждающий гражданские свободы, создание совета министров во главе с Витте, произошло вооруженное восстание в Москве, явившееся пиком революции, восстание в Севастополе и др.

Годы. Русско - японская война

![]()

Особенности поэтики Предметность и четкость образов («прекрасная ясность») Отточенность деталей, создающих конкретную картину Не «зыбкие слова», а слова «с более устойчивым содержанием» Жанр- мадригал Культ «прекрасной ясности»: поэзия должна быть понятна, образы – четкими. Отказ от таинственности, туманности, многозначности. Отказ от двоемирия и приятие реальности во всех ее проявлениях.

Мировосприятие Мир материален, предметен; нужно искать в мире ценности и запечатлевать их при помощи точных и понятных образов. Любовь – земное чувство, а не прозрение других миров К.М. Рерих «Заморские гости» «У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахами и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем- нибудь ещё» (С. Городецкий)

Представители «Цех поэтов» Н. ГумилёвА. АхматоваО. МандельштамС. Городецкий Акмеизм выделился из символизма. Критикует туманность языка символистов. Освобождение поэзии от символистских порывов к «идеальному», от многозначности образов. Возврат к материальному миру, предмету, точному значению слова

Кризис символизма год. Статья А. Блока «О современном состоянии русского символизма» 1911 год. Появляется самое радикальное направление, отрицающее всю предшествующую культуру, авангардное – футуризм. В Хлебников, В. Маяковский, И. Северянин. III – 1920-е годы В ХлебниковВ. Маяковский И. Северянин

Футуризм (от лат. futurum – будущее) В.МаяковскийВ.ХлебниковИ.Северянин годы

Футуризм зародился в Италии в х гг.

Истоки русского футуризма Италия год Ф. Маринетти «Манифест футуризма»: отказ от традиционных эстетических ценностей и опыта всей предшествующей литературы «До сих пор литература воспевала задумчивое бездействие, чувствительность и сон, мы провозглашаем агрессивное действие, лихорадочную бессонницу, гимнастическую поступь, опасный прыжок, пощечину и удар кулака». «Гоночный автомобиль… прекраснее Ники Самофракийской...» смелость, дерзость, бунт «Отныне нет красоты вне борьбы. Нет шедевра, если он не имеет агрессивного духа…» литературные эксперименты

Литературные манифесты Отвергают литературную традицию Мы приказываем чтить права поэтов: На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество) год. «Пощечина общественному вкусу» «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с Парохода современности». Создают искусство заново

Пощечина общественному вкусу Читающим наше Новое Первое Неожиданное. Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с Парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!...

Мы приказываем чтить права поэтов: 1. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество). 2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку. 3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы. 4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования. И если пока еще в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова. Д. Бурлюк, Александр Крученых, В. Маяковский, Виктор Хлебников Москва Декабрь

Эстетические принципы футуризма 1.Отношение к предшествующим и иным культурам, эпохам и традициям: декларативный «разрыв» с предшествующей традицией; революционное новаторство в поэзии; разрушение старых норм. 2.Отношение к реальности: революционное преображение. 3.Взгляд на призвание поэта: поэт- бунтарь, революционер, сотворец новой реальности. 4.Взгляд на исторический процесс: вечный прогресс, отрицание прошлого во имя настоящего и настоящего – во имя будущего. 5.Близкий род искусства: живопись. 6. Проблема соотношения «имени» и «вещи»: сталкивание называния м показа вещи, метафоризация действительности.

Основные особенности: Отрицание ценности классической литературы. Культ техники, индустриализации. Эпатаж, шокирующее поведение, скандал как основные средства достижения популярности. Культ словотворчества: для «новых» людей нужен «новый», «заумный» язык. Отказ от традиций. Разрушение существующей системы жанров.

И. Северянин Эгофутуризм Бунин И.А.: «Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой? И дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Северянин остался единственным из эгофутуристов, вошедшим в историю русской поэзии. Его стихи, при всей их претенциозности, а нередко и пошлости, отличались безусловной напевностью, звучностью и легкостью.

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом По аллее олуненной Вы проходите морево... Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева. А дорожка песочная от листвы разузорена - Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый. Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная... Упоенье любовное Вам судьбой предназначено... В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом -

Литературные манифесты Во многом повлияли на развитие течения теоретические работы и поэтическое творчество С.А.Есенина, который входил в костяк объединения. В теоретическом сочинении «Ключи Марии» (1920) Есенин выстраивает свою поэтику образа: «Образ от плоти можно назвать заставочным, образ от духа корабельным, и третий образ от разума – ангелическим». Как и другие имажинистские декларации «Ключи Марии» полемичны: «Вслед Клюеву свернул себе шею и подглуповатый футуризм». Народная мифология была одним из главных источников образности Есенина, а мифологическая параллель «природа – человек» стала основополагающей для его поэтического мироощущения. В издательстве «Имажинисты» вышли его сборники «Трерядица», «Радуница», «Преображение» (все – 1921) и драматическая поэма «Пугачев» (1922).

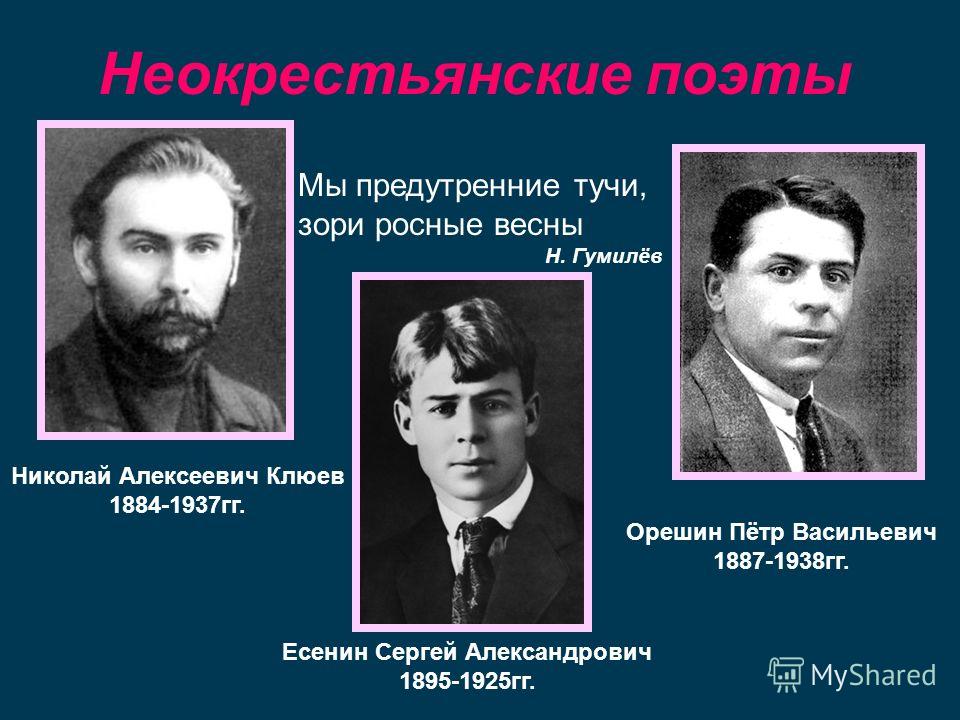

Николай Алексеевич Клюев гг. Орешин Пётр Васильевич гг. Есенин Сергей Александрович гг. Мы предутренние тучи, зори росные весны Н. Гумилёв Неокрестьянские поэты

В чем вы видите особенности развития русской литературы XX века?

Русская литература XX века развивалась в эпоху трагических катаклизмов: войн, революций, массовых репрессий, образования на территории страны «горячих точек». Эти события нашли отражение в создаваемых художественных произведениях различных направлений и течений и получили в них свои оценки в зависимости от мировоззренческих и эстетических позиций писателей. В начале века в русской литературе сосуществовало несколько направлений и течений, главными из которых были реализм и модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). После Октябрьской революции произошло разделение русской литературы на два основных направления: советская литература, которая воспевала новый строй в России и его достижения, и литература русского зарубежья, в произведениях которой революция и установленный после ее осуществления режим подвергались резкой критике, утверждались общечеловеческие нравственные ценности. В целом оба направления составляли единую русскую литературу, основанную на предшествующих традициях.

Литература русского зарубежья, а также произведения, написанные в России, но не опубликованные по цензурным соображениям, пришли к читателю в основном после начала перестройки и событий 1991 года. В конце XX века в русской литературе вновь образуются различные течения и направления (например, постмодернизм и др.).

Какое литературное направление является ведущим в русской литературе XX века? Ответ обоснуйте.

Ведущим направлением в русской литературе XX века является реализм при наличии и других направлений и течений. В основе его поиск жизненной правды, стремление наиболее полно и верно отразить жизнь. Развивая традиции реалистической литературы XIX века, создавали свои произведения, к примеру, И. Бунин и А. Куприн, В. Астафьев, В. Распутин, Ф. Абрамов, В. Шукшин и др. В литературоведении ведутся дискуссии о методе социалистического реализма, который в 1934 году на Первом съезде советских писателей был провозглашен в качестве ведущего метода советской литературы. К нему относили творчество М. Горького, В. Маяковского, М. Шолохова, А. Фадеева, Н. Островского. Какие бы концепции соцреализма ни были разработаны, мы можем с определенностью отнести произведения названных выдающихся русских писателей к высоким достижениям реализма и найти в них следование традициям русской классики XIX века.

Сопоставьте известные вам произведения XIX и XX веков. Определите общие и различные темы. Сравните характеры героев.

XX век принес в литературу новые темы и проблемы, как-то: человек в изменяющемся мире, личность перед лицом революционных событий, тема Гражданской войны, судьбы людей в Великую Отечественную войну, нравственные проблемы человека труда, историческая память народа и многие другие. Для литературы обеих эпох общими стали, конечно, нравственные проблемы, особенно личных взаимоотношений людей. Никогда не исчерпает себя тема любви, размышления об истинности дружбы и природе предательства. Всегда актуальны раздумья о воспитании будущих поколений и так называемая проблема «отцов и детей», подразумевающая не только конфликтные отношения между старшими и Младшими, но и поиски путей укрепления связи между родителями и детьми на основе любви и уважения к традициям, на основе преемственности жизненного опыта, восприятия мировоззрения и культурного богатства. И конечно, героев произведений и XIX и XX веков волновали проблемы чести, справедливости, долга. Как видим, общего много, потому что это классическая литература.

Однако есть и различия, обусловленные временем, особенностями общественных отношений. Героями литературы первой половины XIX века, как правило, выступали передовые дворяне, либо близкие к идеям декабристов, либо воспитанные на них (Чацкий, Онегин, Бельтов и др.), разочарованные в «ошибках отцов», как Печорин. Литература второй половины века ищет нового героя, подсказанного жизнью. С одной стороны, это либеральные дворяне, воспитанные в университетах 30-40-х годов, либо пришедшие из разночинной среды люди новой формации. Их столкновение мы постигаем не только по историческим трудам, но и по произведениям И. С. Тургенева. Люди из купеческой среды с их разнообразными характерами представлены в пьесах Островского. Горькие переживания русской женщины отражены в стихотворениях

Н. А. Некрасова. Для литературы советского времени характерен герой, бодро и оптимистично смотрящий вперед и верящий в новые идеалы. Герой литературы русского зарубежья часто испытывает ностальгическое чувство тоски по родине, людям, знакомым местам (И. Бунин, В. Набоков).

На этой странице искали:

- особенности русской литературы 20 века

- особенности развития литературы 20 века

- в чем вы видите связь между литературой первой половины

- в чем вы видите особенности развития русской литературы 20 века

- особенности развития русской литературы 20 века

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

Более восьмидесяти лет назад Александр Блок высказал надежду на внимание и понимание своих будущих читателей. Пятнадцать лет спустя другой поэт, Владимир Маяковский, подводя итоги своей литературной работы, впрямую обратится к «уважаемым товарищам потомкам». Людям будущего доверяют поэты самое главное: свои книги, а в них - все то, к чему стремились, о чем думали, что чувствовали люди, жившие в «прекрасном и яростном» XX веке. И сегодня, когда мы стоим на пороге нового тысячелетия, «вам, из другого поколенья», самой историей дана возможность увидеть уходящее столетие в исторической перспективе и открыть для себя отечественную литературу XX в.

Одна из наиболее ярких и загадочных страниц русской культуры - начало столетия. Сегодня этот период называют «серебряным веком» русской литературы вслед за «золотым» XIX, когда царили Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой. Но правильнее называть «серебряным веком» не всю литературу, а прежде всего поэзию, как это делали сами участники литературного движения той эпохи. Поэзия, активно искавшая новые пути развития, впервые после пушкинской поры в начале XX в. выдвинулась на первый план литературного процесса. Надо помнить о том, что термин «серебряный век» условен, но показательно, что самим выбором этой характеристики отдавалась дань предшественникам, в первую очередь А.С. Пушкину (подробнее об этом - в главах, посвященных поэзии).

Однако на рубеже XIX и XX в. литература развивалась в иных исторических условиях, чем прежде. Если искать слово, характеризующее важнейшие особенности рассматриваемого периода, то это будет слово кризис. Великие научные открытия поколебали классические представления об устройстве мира, привели к парадоксальному выводу: «материя исчезла». Как напишет в начале 20-х годов Е. Замятин, «точная наука взорвала самую реальность материи», «сама жизнь - сегодня перестала быть плоско-реальной: она проектируется не на прежние неподвижные, но на динамические координаты», и самые известные вещи в этой новой проекции кажутся незнакомо-знакомыми, фантастическими. А значит, продолжает писатель, и перед литературой замаячили новые маяки: от изображения быта - к бытию, к философии, к сплаву реальности и фантастики, от анализа явлений - к их синтезу. Справедливо, хотя и непривычно на первый взгляд, заключение Замятина о том, что «у реализма нет корней», если иметь в виду под реализмом «одно голое изображение быта». Новое видение мира, таким образом, определит и новое лицо реализма XX в., который будет существенно отличаться от классического реализма предшественников своей «модерностью» (определение И. Бунина). Обозначившуюся тенденцию к обновлению реализма еще в конце XIX в. проницательно подметил В.В. Розанов. «…После натурализма, отражения действительности, естественно ожидать идеализма, проникновения в смысл ее… Вековые течения истории и философия - вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем любимым предметом нашего изучения… Политика в высоком смысле этого слова, в смысле проникновения в ход истории и влияния на него, и Философия как потребность гибнущей и жадно хватающейся за спасение души - такова цель, неудержимо влекущая нас к себе…», - писал В.В. Розанов (курсив мой. - Л. Т.).

Сокрушительные последствия для человеческого духа имел кризис веры («Бог умер!» - воскликнул Ницше). Это привело к тому, что человек XX в. все больше стал испытывать на себе влияние безрелигиозных и, что поистине страшно, безнравственных идей, ибо, как предсказывал еще Достоевский, если Бога нет, то «все дозволено». Культ чувственных наслаждений, апология Зла и смерти, воспевание своеволия личности, признание права на насилие, обернувшееся террором, - все эти черты, свидетельствующие о глубочайшем кризисе сознания, будут характерны отнюдь не только для поэзии модернистов.

В начале XX в. Россию потрясли острейшие социальные конфликты: война с Японией, первая мировая война, внутренние противоречия и, как итог, размах народного движения, революции. Обострялось столкновение идей, формировались политические движения и партии, которые стремились повлиять на умы людей, на развитие страны. Все это не могло не вызвать ощущения неустойчивости, зыбкости бытия, трагического разлада человека с самим собой. «Атлантида» - такое пророческое название даст кораблю, на котором развернется драма жизни и смерти, И. Бунин в рассказе «Господин из Сан-Франциско», подчеркнув трагический подтекст произведения описанием Дьявола, наблюдающего за людскими судьбами.

Каждая литературная эпоха имеет свою систему ценностей, центр (философы называют его аксиологическим, ценностным), к которому так или иначе сходятся все пути художественного творчества. Таким центром, определившим многие отличительные особенности отечественной литературы XX столетия, стала История с ее небывалыми социально-историческими и духовными катаклизмами, которая вовлекла в свою орбиту всех - от конкретного человека до народа и государства. Если еще В.Г. Белинский называл свой XIX век по преимуществу историческим, то это определение тем более справедливо по отношению к веку XX с его новым мироощущением, основу которого составила идея все убыстряющегося исторического движения. Само время вновь выдвинуло на первый план проблему исторического пути России, заставило искать ответ на пророческий пушкинский вопрос: «Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта?» Начавшийся XX век был наполнен предсказаниями «невиданных мятежей» и «неслыханных пожаров», предчувствием «возмездия», как пророчески скажет А. Блок в своей незавершенной поэме с одноименным названием. Известна мысль Б. Зайцева о том, что все были задеты («ранены») революционностью, вне зависимости от политического отношения к событиям. «Сквозь революцию как состояние души» - так определил современный исследователь одну из характерных особенностей «самочувствия» человека того времени. Будущее России и русского народа, судьба нравственных ценностей в переломную историческую эпоху, связь человека с реальной историей, непостижимая «пестрота» национального характера - от ответа на эти «проклятые вопросы» русской мысли не мог уйти ни один художник. Так в литературе начала века не только проявился традиционный для русского искусства интерес к истории, но сформировалось особое качество художественного сознания, которое можно определить как историческое сознание. При этом совершенно не обязательно искать во всех произведениях прямых обращений к конкретным событиям, проблемам, конфликтам, героям. История для литературы прежде всего ее «тайная дума», она важна писателям как толчок для размышлений о загадках бытия, для постижения психологии и жизни духа «исторического человека».

Но русский писатель вряд ли считал бы себя выполнившим свое предназначение, если бы не искал сам (порой трудно, даже мучительно) и не предложил человеку кризисной эпохи свое понимание выхода.

Без солнца были бы мы темными рабами,

Вне понимания, что есть лучистый день.

К. Бальмонт

Человек, потерявший цельность, в ситуации глобального кризиса духа, сознания, культуры, общественного устройства, и поиски выхода из этого кризиса, стремление к идеалу, гармонии - так можно определить важнейшие направления художественной мысли порубежной эпохи.

Литература конца XIX - начала XX в. - явление чрезвычайно сложное, остроконфликтное, но и единое в основе своей, поскольку все направления отечественного искусства развивались в общей социальной и культурной атмосфере и по- своему отвечали на одни и те же трудные вопросы, выдвинутые временем. Так, например, идеей неприятия окружающего мира проникнуты не только произведения В. Маяковского или М. Горького, видевших выход из кризиса в социальных преобразованиях, но и стихи одного из родоначальников русского символизма Д. Мережковского:

Так жизнь ничтожеством страшна,

И даже не борьбой, не мукой,

А только бесконечной скукой И тихим ужасом полна.

Лирический герой А. Блока выразил смятение человека, уходящего из мира привычных, устоявшихся ценностей «в сырую ночь», разуверившегося в самой жизни:

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века -

Все будет так. Исхода нет.

Как страшно все! Как дико! - Дай мне руку, Товарищ, друг! Забудемся опять!

Если в оценке настоящего художники были в основном единодушны, то на вопрос о будущем и путях его достижения писатели-современники отвечали по-разному. Символисты уходили в созданный творческим воображением «Дворец Красоты», в мистические «миры иные», в музыку стиха. Надежду на разум, талант, деятельное начало человека возлагал М. Горький, который воспел в своих произведениях могущество Человека. Мечта о гармонии человека с миром природы, об исцеляющей силе искусства, религии, любви и сомнения в возможности воплощения этой мечты пронизывают книги И. Бунина, А. Куприна, Л. Андреева. «Голосом улицы безъязыкой» ощущал себя лирический герой В. Маяковского, взявший на свои плечи всю тяжесть бунта против основ мироздания («долой!»). Идеал Руси - «страны березового ситца», мысль о единстве всего живого звучит в стихах С. Есенина. С верой в возможность социального переустройства жизни и призывом собственными руками ковать «счастия ключи» выступили пролетарские поэты. Естественно, что свои ответы литература давала не в форме логической, хотя необыкновенно интересны и публицистические высказывания писателей, их дневники, воспоминания, без которых невозможно представить русскую культуру начала века. Особенностью эпохи стало параллельное существование и борьба литературных направлений, объединивших писателей, близких представлениями о роли творчества, важнейшими принципами постижения мира, подходами к изображению личности, предпочтениями в выборе жанров, стилей, форм повествования. Эстетическое многообразие и резкое размежевание литературных сил стало характерной чертой литературы начала века.

- Как вы понимаете смысл определения «серебряный век»? Есть ли общие черты в литературе XIX в. и в литературе начала века XX? Тождественны ли понятия «литература “серебряного века”» и «литература рубежа веков»?

- Расскажите об условиях, в которых развивалась литература рубежа XIX-XX в. Как вы понимаете термин «историческое сознание» литературы?

- Получила ли, на ваш взгляд, развитие в литературе «серебряного века» гуманистическая тема «маленького человека»? Подтвердите свою мысль конкретными примерами. Вспомните произведения А. Куприна (например, «Гранатовый браслет», «Белый пудель», «Гамбринус»), М. Горького («Коновалов», «На дне») и др.

- Подберите материал для сочинения «Дума о России» в произведениях писателей начала XX в.»

- Дайте характеристику двух основных литературных направлений начала XX в. - реализма и модернизма. В подготовке этого задания вам поможет материал следующих глав.

Здесь искали:

- общая характеристика русской литературы конца 19 начала 20 века

- литература конца 19 начала 20 века

- литература конца 19 века

Конец XIX начало XX вв. стали временем яркого расцвета русской культуры, ее " серебряным веком " (" золотым веком " называли пушкинскую пору). В науке, литературе, искусстве один за другим появлялись новые таланты, рождались смелые новации, состязались разные направления, группировки и стили. Вместе с тем культуре " серебряного века " были присущи глубокие противоречия, характерные для всей русской жизни того времени.

Стремительный рывок России в развитии, столкновение разных укладов и культур меняли самосознание творческой интеллигенции. Многих уже не устраивали описание и изучение зримой реальности, разбор социальных проблем. Притягивали вопросы глубинные, вечные о сущности жизни и смерти, добре и зле, природе человека. Ожил интерес к религии; религиозная тема оказала сильнейшее влияние на развитие русской культуры начала XX века.

Однако переломная эпоха не только обогащала литературу и искусство: она постоянно напоминала писателям, художникам и поэтам о грядущих социальных взрывах, о том, что может погибнуть весь привычный уклад жизни, вся старая культура. Одни ждали этих перемен с радостью, другие с тоской и ужасом, что вносило в их творчество пессимизм и надрыв.

На рубеже XIX и XX вв. литература развивалась в иных исторических условиях, чем прежде. Если искать слово, характеризующее важнейшие особенности рассматриваемого периода, то это будет слово " кризис ". Великие научные открытия поколебали классические представления об устройстве мира, привели к парадоксальному выводу: " материя исчезла ". Новое видение мира, таким образом, определит и новое лицо реализма XX в., который будет существенно отличаться от классического реализма предшественников.

Также сокрушительные последствия для человеческого духа имел кризис веры (" Бог умер!" воскликнул Ницше). Это привело к тому, что человек XX века все больше стал испытывать на себе влияние безрелигиозных идей. Культ чувственных наслаждений, апология зла и смерти, воспевание своеволия личности, признание права на насилие, обернувшееся террором все эти черты свидетельствуют о глубочайшем кризисе сознания.

Обновление литературы, ее модернизация станут причиной появления новых течений и школ. Переосмысление старых средств выразительности и возрождение поэзии ознаменуют наступление " серебряного века " русской литературы. Термин этот связывают с именем Н. Бердяева, употребившего его в одном из выступлений в салоне Д. Мережковского.

Хронологические рамки периода, определяемого этой метафорой, можно обозначить так: год (выход из эпохи безвременья, начало общественного подъема в стране, манифест и сборник " Символы " Д. Мережковского, первые рассказы М. Горького и т. д.) По другой точке зрения, хронологическим окончанием этого периода можно считать годы (крах былых иллюзий, начавшаяся после гибели А. Блока и Н. Гумилева массовая эмиграция деятелей русской культуры из России.

Представители литературных направлений Старшие символисты: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Ф. К. Сологуб Мистики богоискатели: Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Н. Минский. Декаденты индивидуалисты: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб. Младшие символисты: А. А. Блок, Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), В. И. Иванов и др. Акмеизм: Н. С. Гумилев, А. А. Ахматова, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам и др. Кубофутуристы: Д. Д. Бурлюк, В. В. Хлебников, В. В. Каменский, В. В. Маяковский и др. Эгофутуристы: И. Северянин, И. Игнатьев, К. Олимпов, В. Гнедов. Группа " Мезонин поэзии ": В. Шершеневич, Хрисанф, Р. Ивнев и др. Объединение " Центрифуга ": Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев, С. П. Бобров и др.

Одним из интереснейших явлений в искусстве первых десятилетий XX века было возрождение романтических форм, во многом забытых со времен начала прошлого столетия. Одну из таких форм предложил В. Г. Короленко, чье творчество продолжает развиваться в конце XIX и первые десятилетия нового века.

Третьей формой романтического явилось творчество революционных рабочих поэтов (Н. Нечаева, Е. Тарасова, И. Привалова, А. Белозерова, Ф. Шкулева). Обращаясь к маршам, басням, призывам, песням, эти авторы поэтизируют героический подвиг, используют романтические образы зарева, пожара, багровой зари, грозы, заката, безгранично расширяют диапазон революционной лексики, прибегают к космическим масштабам.

Особую роль в развитии литературы XX века сыграли такие писатели, как Максим Горький и Л. Н. Андреев. Двадцатые годы сложный, но динамичный и творчески плодотворный период в развитии литературы. Хотя многие деятели русской культуры оказались в 1922 году выдворенными из страны, а другие отправились в добровольную эмиграцию, художественная жизнь в России не замирает. Наоборот, появляется много талантливых молодых писателей, недавних участников Гражданской войны: Л. Леонов, М. Шолохов, А. Фадеев и др.

Тридцатые годы начались с " года великого перелома ", когда резко были деформированы основы прежнего российского жизнеустройства, началось активное вмешательство партии в сферу культуры. Начались аресты, усилились репрессии против интеллигенции, которые унесли жизни десятков тысяч деятелей культуры, погибли две тысячи писателей, в частности Н. Клюев, О. Мандельштам, И. Катаев, И. Бабель, Б. Пильняк, П. Васильев … В этих условиях развитие литературы происходило чрезвычайно затрудненно, напряженно и неоднозначно.

Война, начавшаяся в июне 1941 года, выдвинула перед литературой новые задачи, на которые сразу же откликнулись писатели страны. Большинство их оказалось на полях сражений. Более тысячи поэтов и прозаиков вступили в ряды действующей армии, став прославленными военными корреспондентами (М. Шолохов, А. Фадеев, Н. Тихонов, И. Эренбург, А. Сурков, А. Платонов). Произведения различных родов и жанров включились в борьбу с фашизмом. На первом месте среди них была поэзия. Здесь надо выделить патриотическую лирику А. Ахматовой, К. Симонова, Н. Тихонова, А. Твардовского, В. Саянова. Прозаики культивировали свои самые оперативные жанры: публицистические очерки, репортажи, памфлеты, рассказы.

Следующим крупным этапом в развитии литературы века был период второй половины XX века. В пределах этого большого отрезка времени исследователи выделяют несколько относительно самостоятельных периодов: позднего сталинизма (гг.); " оттепели " (гг.); застоя (гг.), перестройки (гг.); современных реформ (гг.)

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Костанайский государственный педагогический институт

Факультет дистанционного обучения

Кафедра русского языка и литературы

Дисциплина «История русской литературы 20 века»

«Особенности литературы начала 20 века»

Хитрик Ольга Юрьевна

Специальность 5В011800 «Русский язык и литература», 2 курс

г. Костанай

План

Введение

1. Новые приемы в литературном процессе первой половины ХХ века

2. Влияние общественной и государственной жизни на литературу

Введение

Начало двадцатого века было ознаменовано масштабной технической революцией: впервые начинают использоваться телефоны, электрические лампочки, автомобили. Революция свершается и в государственном строе, это период кровопролитных войн. Предельно точно можно охарактеризовать это время можно словом «Прорыв». Общество смогло проститься со своим прошлым и открылось новшествам, впитывало новые идеи. Литература подобно зеркалу отображала все изменения, которые происходили в жизни народа.

1. Новые приемы в литературном процессе первой половины ХХ века

Литературный процесс в первой половине ХХ века приобретает новые стили, новые приемы, в нем сочетаются модернизм и реализм. Для литературных произведений становится характерным фантастический абсурд, как новая экспериментальная форма. Если в ХIХ веке в литературных произведениях описывались четкие объективные предметы, к примеру, любовь, зло, семейные и общественные отношения, то в обновленной литературе ХХ века используются в первую очередь абстрактные психологические приемы для описания той или иной вещи.

Литература наполняется особой философией. Главные темы, которые использовались в творчестве - это война, революция, проблемы религиозного восприятия, а главное - трагедия личности, человека, который в силу обстоятельств потерял свою внутреннюю гармонию. Лирические герои становятся более смелыми, решительными, неординарными, непредсказуемыми. литература творчество стиль прием

Многие литераторы также отказываются от классической стилистической подачи текста - появляется знаменитая «лесенка» В. Маяковского. Опыт литературных мастеров прошлого не отвергается, но дополняется более смелыми модерными элементами. Например, стиль стихосложения Есенина очень близок к манере Пушкина, но сравнивать и отождествлять их нельзя. В большинстве произведений на первый план выносится интерес к субъекту, к тому, как человек воспринимает общественные события через призму своего сознания.

В начале XX века появляется массовая литература. Произведения, которые не отличались высокой художественной ценностью, однако имели большое распространение среди населения.

2. Влияние общественной и государственной жизни на литературу

В этот период писатели и поэты находились в ожидании все новых перемен и взрывов в общественной и государственной жизни. Это, однозначно, в огромной степени повлияло на их творчество. Кто-то в своих произведениях вдохновлял людей и вселял веру в новое прекрасное будущее, кто-то с пессимизмом и надрывом убеждал в неизбежности горя и страданий.

Существенную роль в развитии литературного процесса сыграло авторитарное вмешательство новой власти. Некоторые писатели выбрали для себя диссидентский путь, некоторые начали в своих произведениях строить страну социализма, воспевать рабочий класс и коммунистическую партию.

Не смотря на то, что многие литературные деятели вынуждены были из-за политических мотивов покинуть страну, русская литература не умирает в эмиграции. К самым знаменитым русским литературным деятелям в эмиграции относятся Бунин, Цветаева, Куприн, Ходасевич, Шмелев.

Для русской литературы начала ХХ века характерно осознание кризиса старых представлений о ценностях, происходит масштабная их переоценка. Появляются новые литературные течения и школы. Происходит возрождение обновленной поэзии, что ознаменовывает начало Серебряного века русской литературы.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Зарубежная литература и исторические события ХХ века. Направления зарубежной литературы первой половины XX века: модернизм, экспрессионизм и экзистенциализм. Зарубежные писатели ХХ века: Эрнест Хэмингуэй, Бертольт Брехт, Томас Манн, Франц Кафка.

реферат , добавлен 30.03.2011

Стили и жанры русской литературы XVII в., ее специфические черты, отличные от современной литературы. Развитие и трансформация традиционных исторических и агиографических жанров литературы в первой половине XVII в. Процесс демократизации литературы.

курсовая работа , добавлен 20.12.2010

От фельетонов до романов. Идейно-художественный анализ романа "Учитель фехтования" и романа "Королева Марго". Романтизм в западно-европейских литературах 1 половины 19 века.

курсовая работа , добавлен 12.09.2002

Гуманизм как главный источник художественной силы русской классической литературы. Основные черты литературных направлений и этапы развития русской литературы. Жизненный и творческий путь писателей и поэтов, мировое значение русской литературы XIX века.

реферат , добавлен 12.06.2011

Краткая биография наиболее выдающихся поэтов и писателей XIX века - Н.В. Гоголя, А.С. Грибоедова, В.А. Жуковского, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева. Высокие достижения русской культуры и литературы XIX века.

презентация , добавлен 09.04.2013

Любовь в жизни героев литературы XIX века. Анализ и характеристика произведений, основанных на проблеме любви: И.А. Гончаров "Обломов" и А.Н. Островский "Гроза". Характеристика женских образов в произведении Островского: старуха Кабанова и Катерина.

презентация , добавлен 28.02.2012

Уильям Шекспир в контексте английской культуры и мировой литературы. Краткий обзор его жизненного и творческого пути. Особенности развития европейской литературы ХХ века. Анализ популярных произведений поэта и драматурга в контексте школьной программы.

курсовая работа , добавлен 03.06.2015

Специфические признаки начала ХХ века в культурной жизни России, характеристика новых направлений в поэзии: символизма, акмеизма и футуризма. Особенности и главные мотивы творчества известных российских поэтов Соловьева, Мережковского, Сологубы и Белого.

реферат , добавлен 21.06.2010

Подлинный расцвет европейской литературы XIX века; стадии романтизма, реализма и символизма в ее развитии, влияние индустриального общества. Новые литературные тенденции ХХ века. Характеристика французской, английской, немецкой и русской литературы.

реферат , добавлен 25.01.2010

Формирование классической традиции в произведениях XIX века. Тема детства в творчестве Л.Н. Толстого. Социальный аспект детской литературы в творчестве А.И. Куприна. Образ подростка в детской литературе начала ХХ века на примере творчества А.П. Гайдара.